二〇年五月七日には太田村で太田村外一一か村の農談会がひらかれたが、その議題は次のようであった(上高根沢 佐間田勝美家文書)。

(一)米作 選種、苗代播種分量、耕耘と肥料、赤米除去法、菜種作付け増加策

(二)麦作 選種と播種、播種分量、耕耘と肥料

(三)養蚕を起業する方法と順序はどうすべきか

(四)山林増殖 杉、桧、黒松、赤松、楢、椚、栗植付けについて

そして、このころから県は「農芸教師」に村々を巡回させて講演会を開いていた。例えば二一年三月一四、一五日には喜連川宿に農商務技師がきて養蚕について講演会をするので各村の養蚕に関心の強い者の参加を、勧業委員鈴木九平が呼びかけている。

七月には大谷村惣代あてに氏家宿で七月七・八日に予定した講演が農芸教師の病気で一〇・一一日に変更するという通知がきている。この時の予定では氏家に続いて大宮村九・一〇日、矢板村一一・一二日、関谷村一三、一四日となっていた。

明治二二年、町村制の実施とともに勧業委員は廃止され、事務は町村長に引き継がれたが、県の勧業政策は若い優れた農芸教師の力で強力に推し進められた。その農芸教師が明治二三年に赴任してきた東京農林学校出身の佐藤代吉(のち義長、農事指導と農業教育の先覚者でのち宇都宮高等農林初代校長となる)である。

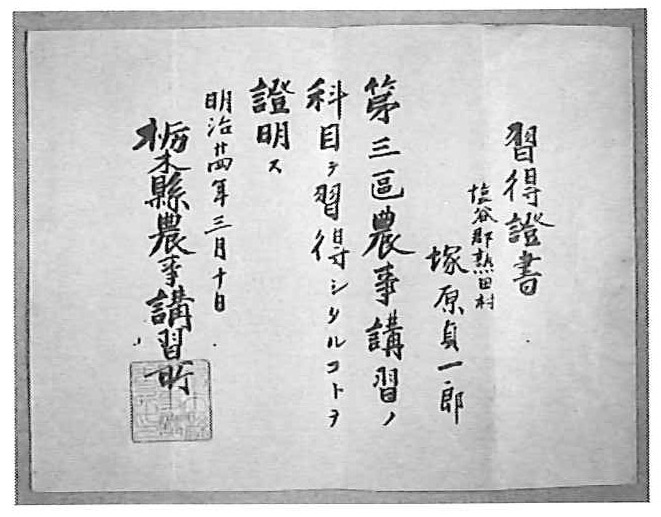

佐藤は当時の農事講習が実地には役立っていないことを知って「農民の頭の改造」のため「一か月間起居を共にして実地の講習を行う」という農事講習会の開催を町村長や郡長に熱心に説いた。そして実現したのが二三年一二月から二四年四月にかけて、県内を四区にわけて行われた日本最初の農事講習会である。第三区の塩谷郡、那須郡の講習は那須郡野崎村(西那須野町)で二四年二月九日から三月一〇日まで三〇日間行われた。講習科目と受持教師は次のようであった(『栃木県史』史料編近現代四・四四六頁)。

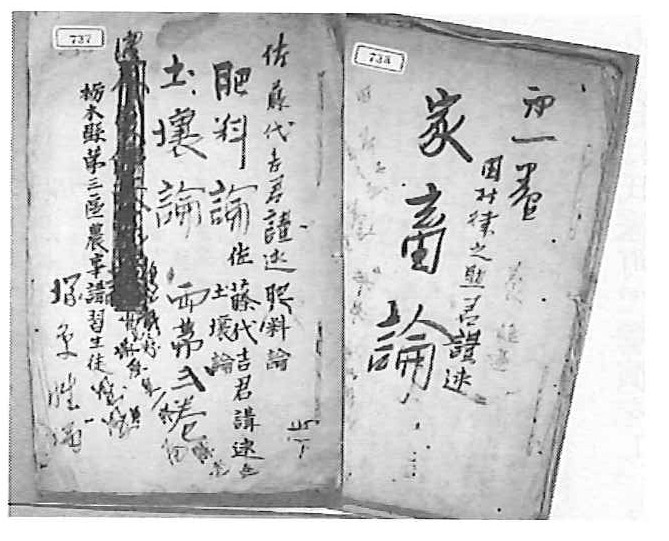

土壌論、肥料論、米麦作改良論 農芸教師・農学士 佐藤 代吉

土地改良論、家畜論、家禽論 嘱託教師 田村律之助

栽桑論、養蚕論 雇い 高橋 元助

この習得生は両郡で五六名だった。伏久の塚原家には講習に参加した塚原貞一郎の筆記ノートと栃木県農事講習所の習得証書が残っている。内容は例えば肥料論では馬糞中のアンモニア、窒素分は大気に晒すと消散しやすいから扱いにはどういう注意をするかとか、湿気のある粘土質の土地が最も馬糞の肥料効率がよいなどという極めて具体的で、すぐ応用できることが多かった。「昼は学術、夜は実地経験に基いた研究会」をやり教師と生徒の息も合って各区の講習は大成功をおさめた。佐藤はその後三年間、農事講習に心血を注ぎ各村から選ばれてきた青年たちに近代農学と農事研究への意欲を植えつけていった。

図47 佐藤代吉・田村律之助の講義ノート(伏久 塚原征文家蔵)

図48 日本最初の農事講習会習得証書(伏久 塚原征文家蔵)