第一条 苗代は床地幅四尺以内の短冊形に整理し、床地の間に幅八寸以上の道路を設けるべし

第二条 土地の状況により前条の整理ができないものは三月末日までにその事情を申し述べ、猶予認可を郡市長に請うべし

第三条 前条の認可を受けたときは、その苗代の見やすい所に幅三寸以上、長さ二尺以上の木標を建て、表面に認可の年月日及住所氏名を記すべし

第四条 整理の実施について当該官吏員の臨検及指揮命令を拒むことは出来ない

第五条 本則に違反した者は拘留または科料に処す

と苗代の作り方を罰則つきの規則で強制した。しかし、農民たちが積極的に取り入れなかった理由は短冊形は縁苗が多くなり、それに螟虫(ズイムシの別称)が発生しやすいことや苗代の面積がこれまでより増えることなどにあった。そのため短冊苗代の延期を申し立てる村もあったが、県はほとんどの場合認めていない。それでこの規則制定後はしだいに短冊苗代が普及していった。

北高根沢村の明治三六年の農区長協議会の協議事項(史料編Ⅲ・七四七頁)では三五年に行った農産物品評会を三六年度は廃止して、苗代品評会と立毛品評会をやるので苗代を短冊苗代にして多数が出品することをすすめている。

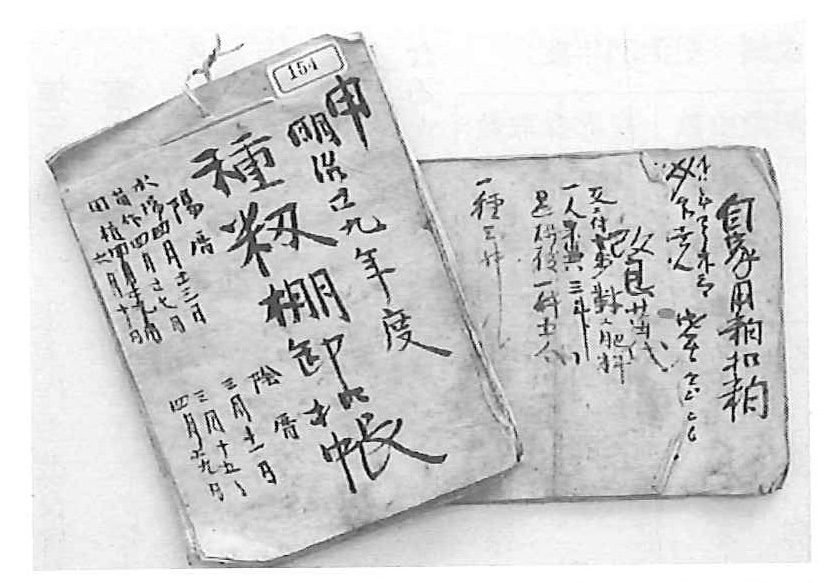

北高根沢村では平田の鈴木家に残された明治二八年の農事記録(「明治二八年度種籾棚卸控帳」)のなかに「改良苗代」と書いてあるのが短冊苗代の最も早い記録であるが、寺渡戸の岩原孫作も明治二八年に開所したばかりの県農事試験場を訪ねて、二九年の苗代から塩水選、短冊苗代を実行していた。上高根沢の阿久津徳重も同様に実行していたと思われるが、このような進取の精神に富む篤農家や青年たちの努力が農会の指導を側面から支えていたのであった。

図52 改良苗代の文字のある明治28年と29年の種籾棚卸控帳(平田 鈴木彰子家蔵)