明治三〇年(一八九七)「葉煙草専売法」が公布されると、たばこ耕作者へ通知がきて、耕作する地所の地番、反別、たばこの種類、耕作者氏名を記入した標札を建てることになった。専売法が施行された三一年には北高根沢村は六〇町歩、一万八〇〇〇貫の収穫があり、熟田村の六・八町歩、一、七〇〇貫、阿久津村の四町歩、一、〇〇〇貫をはるかに越えて塩谷郡最大の産地になっていた。それで大字亀梨には茂木専売支局北高根沢出張所が設けられた。ここは葉たばこを農民から買い取る期間だけ支局から係員が出張してくるという所であった。翌三二年四月には、作った葉たばこを政府の許可なしに貯蔵すると罰金(三円以上、三〇円以下)をとるという通達が烏山葉煙草専売所から村長あてにきた(史料編Ⅲ・六七一頁)。この時、上高根沢では二一名が違反を指摘され、五月一日からは専売所員が発見すれば本当に罰金をとると警告された。たばこ耕作についての専売所や支局からの通知は村を通して各大字の耕作者惣代(区長が多かった)に伝えられ、耕作許可の申請、植付検査、収納などの事務が処理されていた。明治三四年に耕作法について厳しい指導が始まるとある程度権限をもった責任者が必要とされ、耕作者組合の組織が急がれてきた。

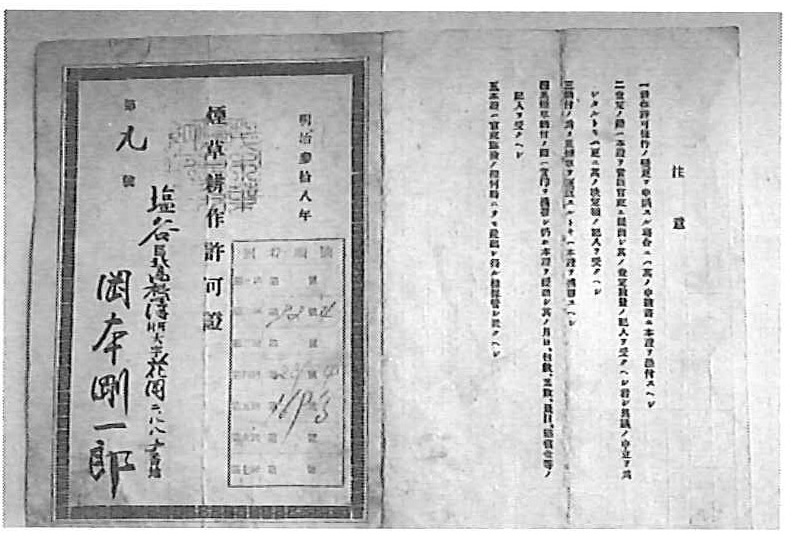

図57 たばこ栽培の許可証(明治38年)

(花岡 岡本右家蔵)