(前略)催青より掃立の際は連日雨天、気候寒冷にして熟練家も注意を要するの時なるに、我が家にては本年飼育始めにして加うるに家族中手掛りとなるもの一人もなきことゆえ、収繭の好果を得るや否は予期しがたき所にして、この日誌も亀鑑となすに足らずといえども、本年は我が家養蚕起業の紀元なるが故に、日々に天候・寒暖の差より桑量、眠起の始末を記載し、以て他年の参考に供する

ここには新しく養蚕に取り組む不安な気持を「我が家養蚕起業の紀元」と宣言することで振るいたたせ、例え失敗があってもそれを次に生かしていこうとする意気込みが現れている。日誌によると五月四日掃立てるが「催青手当(蚕卵を孵化させる作業)不十分の故か残らず発生せず」、六日午前九時にようやく全部毛蚕になった。しかし、七日には桑葉が不足して毛蚕一匁を他へ譲っている。気温を見ながら蚕室に火をいれての温度管理、給桑と細心の注意を払いながら世話をして、上蔟(繭作り)が始まったのは六月一八日午後五時、二一日に全部終わっている。この間四七日。成繭六斗五升五合、うち上繭五斗三升五合、玉繭七升、汚繭五升。上繭一升は三三五粒、九七匁であった。上繭は宇都宮の石川半七へ一四円五〇銭で売った。赤羽家の養蚕記録は明治三二年まで残されているので、それを表36で示しておこう。

このような努力の積み重ねによって養蚕はしだいに発展した。特に阿久津村の上阿久津、熟田村の狭間田、伏久、飯室などの畑地の多い地域に盛んだった。飯室には前述のように鈴木製糸場ができたこともあって周辺村落で養蚕は盛んに行われた。北高根沢村では明治四四年には桑畑七二町歩、養蚕農家六〇〇戸、掃立枚数二四〇枚をかぞえたが、これをピークとしてしだいに減少した。理由は春繭の時期が田植えとかさなって労働力の確保が難しくなったこと、たばこ栽培が広がってくると夏秋蚕に病気が発生しやすくなったことなどがあげられるが、急激に養蚕農家が減ったのは明治四四年に米価が前年の石九円台から一三円七五銭、大正元年には二〇円台にまで上昇したため、桑畑が水田に転換したことによるという。そのため、大正四年には養蚕組合も消滅した(史料編Ⅲ・一八七頁)。

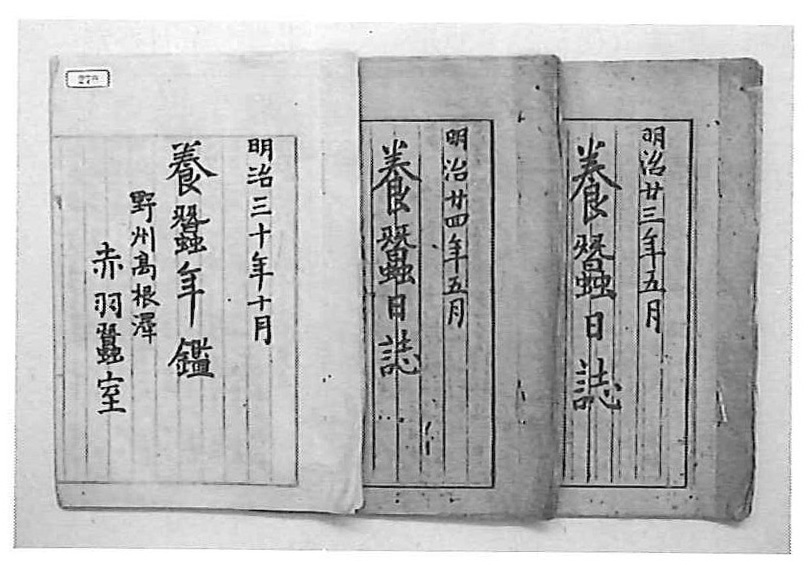

図63 赤羽重矩の養蚕日誌(上高根沢 赤羽祐二郎家蔵)

| 年度 | 掃立枚数 | 上 繭 | 販売代価 | 玉 繭 | 屑 繭 |

| 明治23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 1 枚 1.5 1 1 1.5 2 2 3 3 2 2 | 5斗3升 9 7 3 0 3 2 9 3 1石3 5 1 1 0 2 5 8 1 5 6 1 2 0 8 6 | 14円50銭 23 00 7 20 6 50 25 40 38 00 36 00 90 00 51 70 40 00 33 00 | 7升 1斗9 6 6 1 9 1 5 1 8 4 3 1 7 1 3 1 1 | 5升 9 1斗5 1 0 9 2 0 8 3 9 5 1 2 3 2 5 |

| 計 | 20 | 11石7斗0升 | 365円30銭 | 1石7斗4升 | 2石1斗4升 |

史料編Ⅲ・663頁