五行川は水源に諸説がある。一つは氏家町押上地内の農家にある湧水が水源だとする説である。『市の堀用水沿革史』はこの湧水をかつて鬼怒川から水を引いていた五行川(用水)の跡ではないかと推定している。他の説は『氏家宿地誌編集材料取調書』の「本郡長久保山麓中に発し」という記述によるもので、この説では長久保地内の百間沢をその水源としている。いずれにしても、五行川は川敷が低いので市の堀を始めとして多くの用水の余水や地下へしみ込んだ水が流入して水量を増やしていると考えられる。

五行川と新堀用水の間には湧水や小さな沼、湿地等を水源とする小規模な用水が多くあった。海老川用水とその分流の長宮用水、がば沢用水、西根用水、岩清水用水などである。これらの用水は戦前の耕地整理と現在までの構造改善事業でもとの姿はない。

草川用水は『栃木県土地改良史』によれば「今から三百年前、上流大宮村地内から流出せる松川が(中略)原野草地の凹地を通って流下したものを水田に導き灌漑」していたので草川と呼んだという。現在のように氏家町大字向河原の鬼怒川に取水口及樋門を作り四〇〇メートルの水路を開削したのは明治四一年、普通水利組合結成の年である。草川用水から分流する氏家用水は阿久津村大字大谷を灌漑して五行川に流入し、同じく草川用水分流の新堀用水は大字大谷の一部と石末を灌漑して、排水は上高根沢で野元川となって南下する。

釜ケ渕用水は貞享元年(一六八四)に釜ケ渕隧道が掘られて上・中阿久津・宝積寺三か村を潤す用水路ができた。用水末流は宝積寺で鬼怒川へ流下していたが、明治一七年鷺ノ谷用水が開削されて同地区を灌漑し、芳賀郡祖母井町下高根沢へいたっている。昭和一七年三月、普通水利組合を結成した。

このように高根沢地域の用水は氏家町地内の鬼怒川から取水するものを主としており、古来から用水の取水口、取水量、分水堰などをめぐる協定が結ばれ互いに深く結びついていた。これらの用水のうち、戦前、法定の普通水利組合を作っていたのは市の堀、草川、釜ケ渕の三用水だけで、他は法定外の「申し合せ組合」で旧来の水組の慣行などで運営されているものが多かった。普通水利組合を中心に、それぞれの用水の水利慣行や水路整備の沿革についてみてみよう。

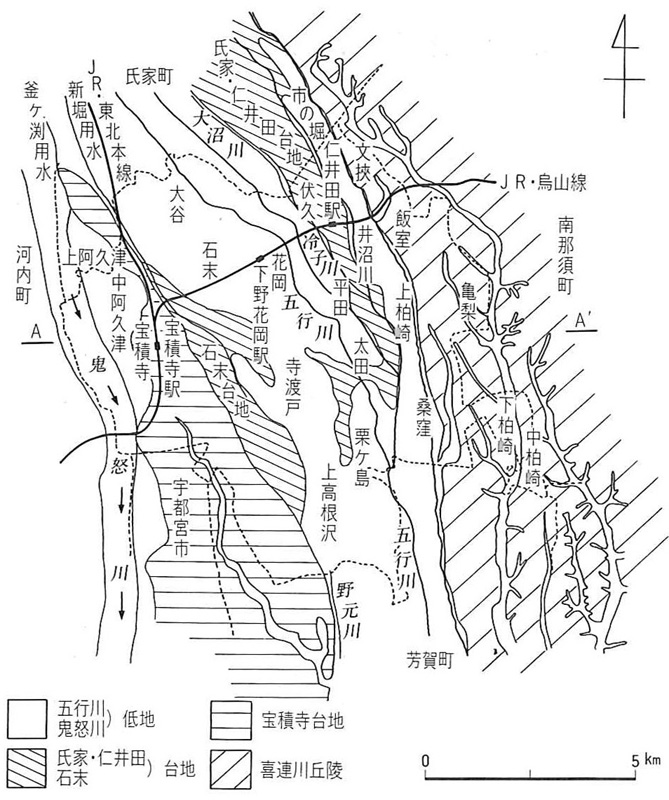

図64 高根沢の地形と用水

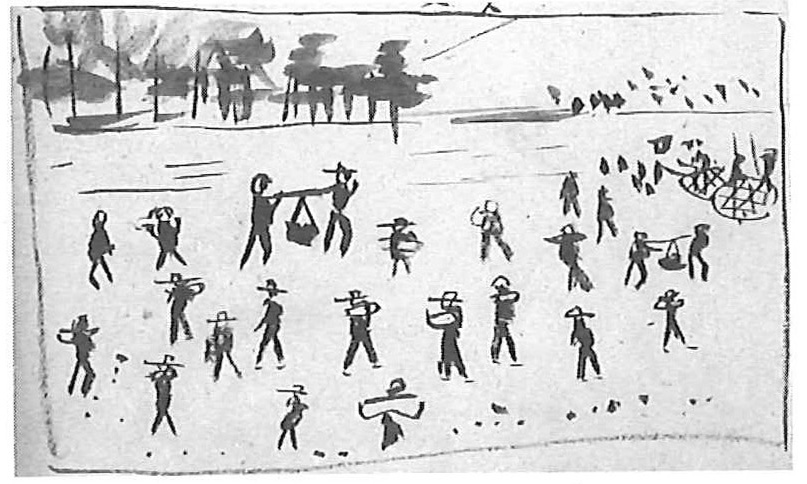

図65 市の堀用水取水口(押上)の工事風景(渡辺清「百姓絵日記」明治40年6月25日 渡辺弘蔵 写真提供 ミュージアム氏家)