明治五年、一一年と洪水で用水堰や水路が壊れ隧道も土砂で埋まったが、復旧費を県に請願して貰えたのは五年だけで、一一年からは「組合費で修理」するよう指示されている(ミュージアム氏家蔵 永倉家文書)。それで、三か村住民は重い水利費負担に苦しんでいた。

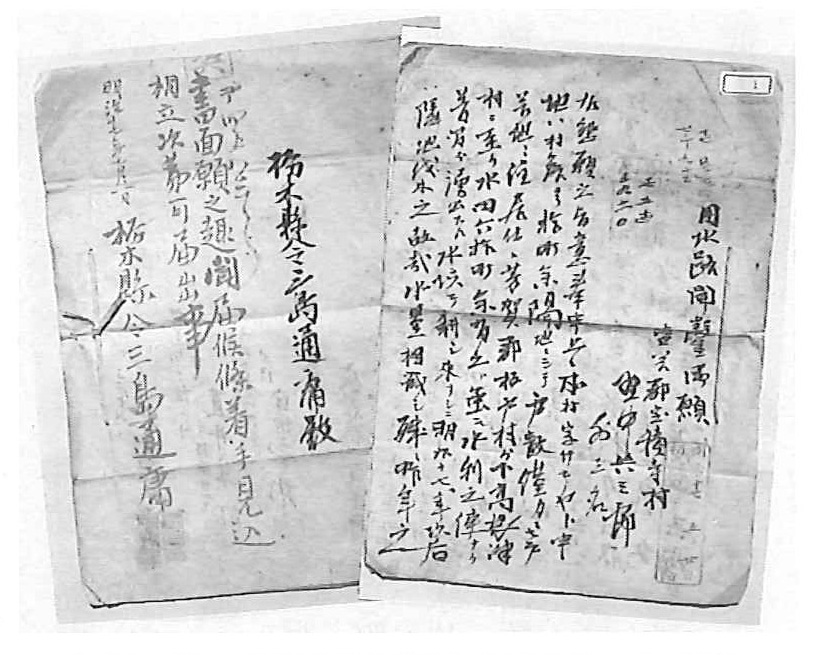

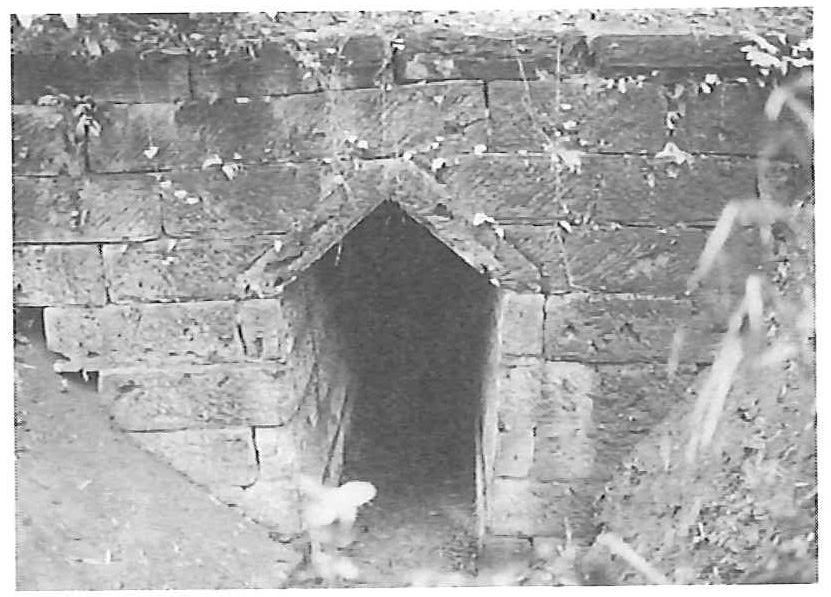

明治一七年、宝積寺村字鷺ノ谷の七戸の住民から、釜ケ渕用水の末流を操穴(トンネル)を開削して導き水田二町三反五畝の灌漑と荒地一〇町歩の開田をしたいとの願(史料編Ⅲ・七〇一頁)が出された。願書はこの地域は谷地だったので湧水にたよって田を作ってきたが、明治一二年以降周りの山の開発が進み水量が急に減って旱魃に襲われるようになったことや一六年は田植えをすることも出来なかったことを訴えている。操穴を掘る費用は出願発起人の野中与三郎ら三人が出し(郷畑など売却)、一四〇人の工夫は村方が出すことにしたが、操穴を掘る工事は慣れないことなので設計書をよく検査のうえ許可してほしいとしている。願は許可になり、一八年二月工事は完成したが、当初の予算一七四円ほどを大幅に上回り二八八円一一銭四厘かかってしまった。費用の大部分は一三九間三尺に及んだ操穴の掘削費一五五円二四銭であった。発起人らは用水下流の板戸村、下高根沢村から寄付金一六円を得るとともに県へ補助金を求め、幾分かの補助を得たようである。明治二三年には操穴内部が三〇間あまり崩れたので、他の手入れ箇所も含めて修理したが、約二〇円かかった。発起人らは再度用水下流の下高根沢、板戸両村に寄付を要請し、七円八二銭の寄付金をしてもらった。鷺ノ谷用水の開設発起人だった野中与三郎は大正五年五月、開設当時を回顧して「鷺野谷用水路隧道成功之由来」を書き残している(史料編Ⅲ・七〇四頁)。

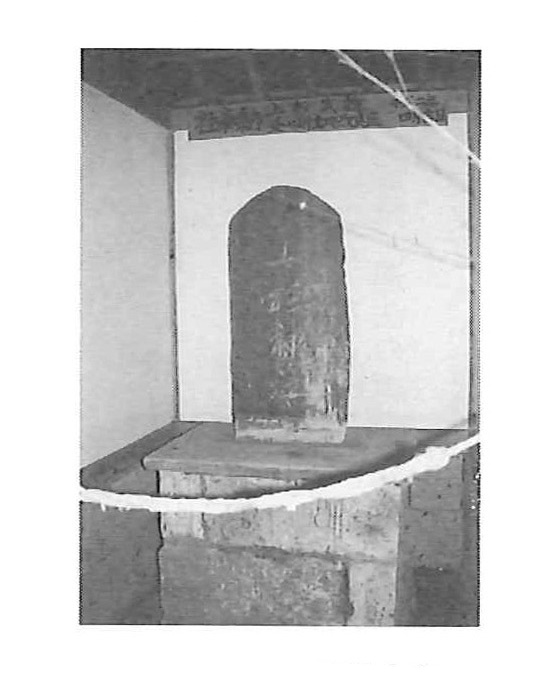

大正期には釜ケ渕用水堰工事の常務監督がおかれ、中阿久津の上杉熊太郎が推薦されて就任した。上杉は以来二〇有余年、その職にあって「寝食を忘れて工事を指導し人夫を督励し」たという。没後、三大字民は上杉の功績を讃え、釜ケ渕用水の守護神として祭ることをきめ上杉神社を建立した(上杉神社由来碑文、昭和四年五月一〇日)。

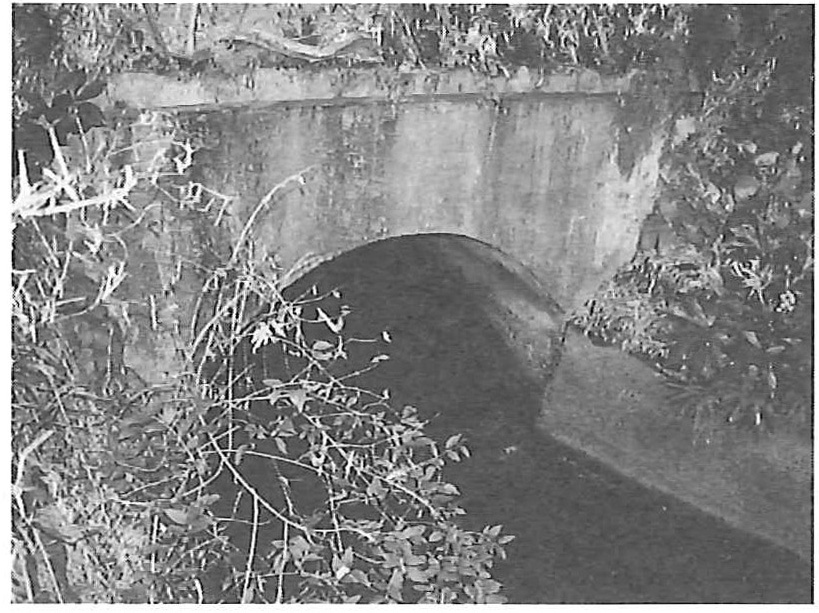

それから四年後の昭和八年九月中旬、豪雨で氾濫した鬼怒川の濁流が隧道の一部を崩して用水は滝となって河原へ落ちてしまった。この時、組合の中に恒久的な新隧道を掘削しようという意向が強く起きた。当時、組合は鬼怒川水力電気株式会社との水利権紛争(昭和三~七年)の補償金を積立金として持っていたことと、昭和恐慌から農村を救済しようとする時局匡救事業が行われていたこともあって、用水の取水口と新隧道の工事を時局匡救事業として申請して許可を受けることに成功した。この工事の記録である永倉弥之助「釜ケ渕隧道改鑿誌」(史料編Ⅲ・七〇五頁)によると、総工費三、五〇〇円、内、隧道掘削費二、五八七円五〇銭、取水口水門費六六五円、出口巻立て設置費二四七円五〇銭で、資金は積立金一、五〇〇円、県補助金一、七五〇円、地元関係者・越石地主寄付二五〇円の計三、五〇〇円であった。用水取入口には三間のコンクリート暗渠樋門を設け用水量の調節をし易く作った。工事は昭和九年一月五日に始まり四月六日に終わった。九二日間、夜業一二日、延べ就労人員二、六五七人の大事業だった。四月一〇日に盛大な通水式が行われた。しかし、この後も洪水による取水口の破壊や堰の修築はたびたび起こり、組合村々の負担は重かった。昭和一七年三月、普通水利組合になったが、その時の「普通水利組合創立の議稟請」の中には

(前略)遵法の組合にあらざるが故、費用の取立に支障を生じ又は工事施行等にも臨機の処置をなすを得ず且つ又これが監督も相立たざるのみならず、これが費用の取立に一層の困難を来し、且つ給水不足時に際しては組合員に紛擾を醸すこと一再に止まらずすこぶる困難の状態にあり(後略)

と述べられている。強制力を持たない「申し合せ組合」では水利施設が維持できない村落社会の変化が進行していたのである。この用水では第二次大戦の戦中・戦後も用水施設の維持・管理には多くの費用がかかっていた。

図69 鷺ノ谷用水開削願と末尾の許可の朱書(鷺ノ谷区有文書)

図70 鷺ノ谷用水隧道(宝積寺地内)

図71 釜ケ渕用水隧道現況(氏家町 上阿久津)

図72 用水の守り神となった上杉熊太郎(氏家町 上阿久津)