教育令は、田中不二麿を中心とした文部省が、新しい教育法案として作成した四七条という比較的簡潔なものである。それは、大綱のみを定め、地方の実情による裁量の余地を残すという意図によるものであった。たとえば授業料について、「およそ学校において、授業料を収める収めないは、その便宜に任すべし」と記しているのがそうである。

教育令に定める学校は、「小学校・中学校・大学校・師範学校・専門学校・其他各種の学校」であるが、その中の多くの条文は、小学校に関するものであった。それは、なお当時においては、中学校以上がほとんど問題とされる段階でなく、小学校制度を整備することに重点を置いて、国民教育の基礎の確立を図ることが目的とされていたことを示すものである。

小学校の年限は八か年で国民教育の基礎段階を構成しているが、学制からの大きな変化は、小学校の設置運営に関する規定で、それを当時の実情に適合させようとした点である。すなわち、小学校の設置については、従来の学区制を廃止し、毎町村あるいは数町村連合して公立小学校を設けることとした。本町域では、教育令が出されて間もない明治一三年二月、花岡村において、小学校を保護し、児童の通学の便を考慮し、一村独立で一小学区に定めたいと郡長に願い出て認可されている(史料編Ⅲ・一〇三一頁)。

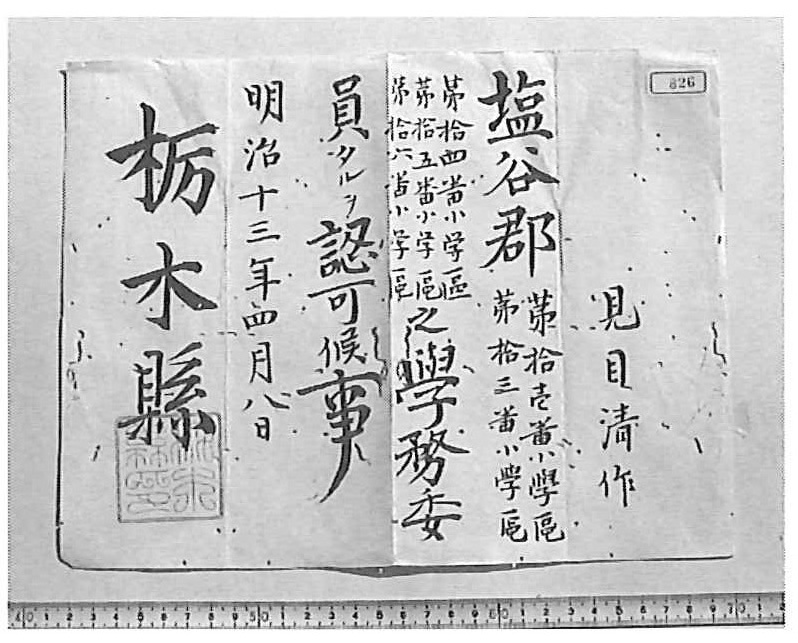

そして、町村内の学校事務を管理する学務委員は町村民の公選とし、府知事・県令の監督のもとに、児童の就学、学校の設置・保護等にあたることとしている(史料編Ⅲ・一〇四一頁)。

また、小学校の年限八か年は、土地の便宜によって四か年まで短縮できることとし、この四年間は毎年必ず四か月以上の授業を行うべきものとしている。学齢期間中の最少就学期間は、一六か月とされた。

また、小学校を補助するために、毎年国が補助金を府県に配付することとした。高根沢町における明治一五年の第一期分(半年分)の小学校補助金を見てみると、九の小学校に総計一八三円三五銭余配布され、この年の総学齢就学人員数は六七四人であるから、児童一人当たり約二七銭の補助ということになる(史料編Ⅲ・一〇四一頁)。

なお教育令においては、学校一般に関する事項として、「およそ学校においては、男女教場を同じくすることを得ず」とし、両性を分離して教育する方針を明示しているが、小学校においては、ここに就学する者が幼少であることを考慮して、「ただ小学校においては男女教場を同じくするも妨げなし」と規定した。

さらに、「およそ学校においては生徒に体罰(殴るあるいは縛るなど)を加えるべからず」という体罰禁止の規定も注目される。

図74 学務委員の辞令(太田 見目清三家蔵)