主要な改正点は、まず尋常小学校の修業年限を四年に統一してこれを義務教育とし、従来の修業年限三年の尋常小学校を認めないとしたことである。そして、将来の義務教育年限延長にそなえて、二年の高等小学校と合わせ尋常高等小学校を設置することを奨励した。

また、保護者の就学義務の履行について明確に規定したほか、授業料を徴収しないという義務教育の無償の原則も確立した。

教科課程についても、従来の教科目を整理統合し、必修科目を明確にした。たとえば、読書・作文・習字の三教科目を国語の一教科目に統合した。これで尋常小学校の教科目は必修教科目として修身・国語・算術・体操がおかれ、土地の情況によって図画・唱歌・手工などをおくことができ、女児には裁縫を加えることができるとした。

なお、明治四〇年三月、小学校令を一部改正し、三三年の小学校令で伏線をしいていた六年の義務教育制が実現した。すなわち二年の高等小学校の課程をそのまま尋常小学校の第五・六学年とし、尋常小学校の修業年限を六年とした。

三三年及び四〇年の改正ごろになると、就学率は急速に上昇した。これは、日清戦争後の経済的基盤の強化、国民的自覚の高まりがこのような上昇をもたらしたものと思われる。表41は、明治三四年と四〇年の就学率であり、その上昇とともに男女の差が縮まってきたこともわかる。

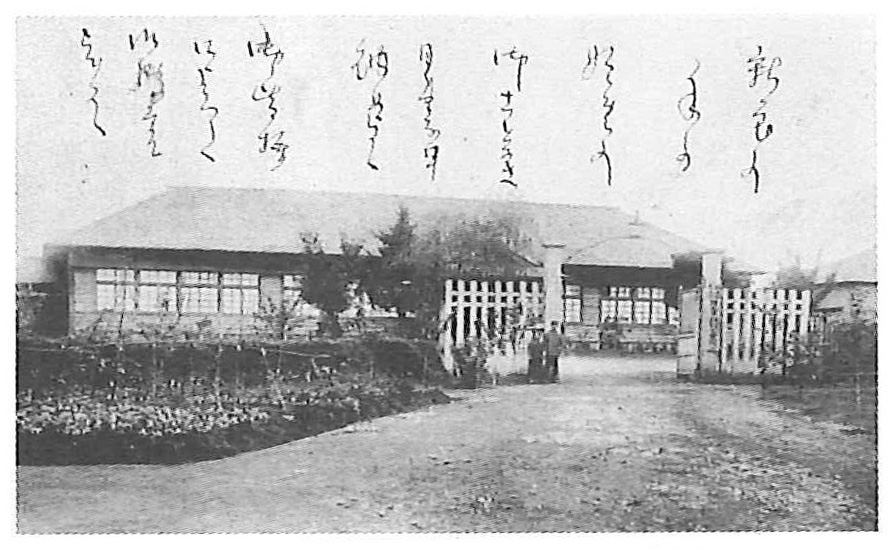

図78 明治40年代の阿久津尋常高等小学校(芳賀町史編さん室提供)

表41 明治三四年と四〇年の就学・不就学・就学率比較

| 村名 | 阿 久 津 村 | 北 高 根 沢 村 | 熟 田 村 | |||||||||||||||

| 年度 | 就学者数 | 不就学者数 | 学齢百中就学 | 就学者数 | 不就学者数 | 学齢百中就学 | 就学者数 | 不就学者数 | 学齢百中就学 | |||||||||

| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |

| 三四 | 三一四 | 一八三 | 二〇 | 七六 | 九四・〇 | 七〇・七 | 五〇二 | 三三〇 | 五七 | 一〇七 | 八九・六 | 七五・五 | 二四五 | 二〇七 | ― | 八 | 一〇〇 | 九六・三 |

| 四〇 | 五五八 | 三九二 | 五 | 二一 | 九八・七 | 九四・三 | 六五三 | 五四〇 | 一六 | 一九 | 九七・四 | 九六・九 | 二二四 | 二五一 | 二 | ― | 九九・七 | 一〇〇 |

明治四〇年度 塩谷郡統計書から作成

注一 就学者数は、尋常科修業及び卒業進学と高等科進学及び卒業した者の合計である。

二 一部に不正確と思われる数字がある。

参考 明治三四年の栃木県就学率 男:七九・六% 女:六四・一%

明治四〇年 同 男:八三・九% 女:八〇・〇%