それとともに、演劇興行は神社の例祭に花を添えたり、個人の祝い事の時など特別に催されたもので、楽しみな催し物であった。下柏崎村の明治八年の芝居興行は、九月一四日の風祭の際、琴平神社境内において行われたもので芳賀郡堀内村の狂言稼人高橋善次ほか八名による芝居が行われ、木戸銭なしの入場料は無料であった。

一方、木戸銭を取って上演する興行は、一四年一二月に亀梨の妙福寺において行われ、大人三銭六分・小人三銭の木戸銭が徴収された。一六年の中阿久津の芝居興行は二日間にわたり、木戸銭として大人四銭・小人二銭とし、さらに桟敷あるいは土間を特別に設け、上等二五銭・下等二〇銭が徴収された。これは中阿久津村字根本の阿久津弥市・小林栄二が営業人となり、野中喜四郎宅地内を借りての芝居興行であった。芸人は塩谷郡金枝村から三名、それに群馬県新田郡西長岡村からと那須郡乙連沢村からの五名であった。

また、上高根沢村では芝居興行が幾度となく行われ、一五年三月には稲荷神社の祭礼の際に芝居が行われ、安蘇郡や佐野町から七名の芸人を雇い入れている。また、一六年には木戸銭を徴収しての見せ物興行が行われ、期日を三月一五・一六日と定めたが、二日目が雨のため上演できず一日繰り延べたが同じく雨のため、上演中止となっている。それとともに、この期間別の営業人により手踊興行も行われるはずであったが、こちらも初日以外は取り止めとなった。更に一七年にも見せ物興行が東京府安田酉之助により上演されている。上阿久津村は河岸や陸羽街道により活気を呈しており、祭礼の余興以外は木戸銭をとって興行されたが、採算が取れたのであろう。

二一年の平田村での芝居興行は、字大塚の鈴木長右衛門の居宅前で行われ、芸人は芳賀郡益子村・真岡町などから呼ばれ、それぞれ二等俳優の肩書を有していた。亀梨で行われた三四年の演劇興行は木戸銭として大人三銭・小人二銭を徴収して行われている。芝居や演劇内容を記した史料はほとんどないが、この時の演目として「演題仕組御届」が残され、そこには初日狂言「本朝二四孝(三幕)」、二日目狂言「菅原伝授手習鏡(三幕)」の上演が予定された。この他、当時多く上演された演目には、「仮名手本忠臣蔵」「義経千本桜」「絵本太閤記」「壇浦兜軍記」などがみられた。また、演劇脚本版権の使用料二円五〇銭の領収書とともに承諾書があり、演劇脚本は「浄瑠璃芝居楽譜 音曲軍談うかれ節」とある。

この他には、相撲興行や打ち上げ花火があり、花火は亀梨の八坂神社の祭礼の際奉納されたもので、二〇本の花火が打ち上げられたようで、これについても、喜連川警察署と栃木県に対して許可願いが出されている。また、大正二年三月の新聞には「宝積寺の蓮性院において、大阪からの軽業師一行を呼んで興行があり、目下小屋掛け中」との記事が出ている。このほか上高根沢の金井馬車組合と金井男女青年団による馬頭尊供養のための大競馬会が催された。草競馬については多くの地域で行われていたことは、各地の史料で見られる。当時は、青年たちが主催した祭や芝居が多く、特に神社の祭礼の余興などは若者組が仕切ったものである。地芝居は芝居興行のようなプロの芸人を呼ぶのではなく、青年たちが企画し、上演したものがほとんどで、若者たちの活気がみなぎっていた。

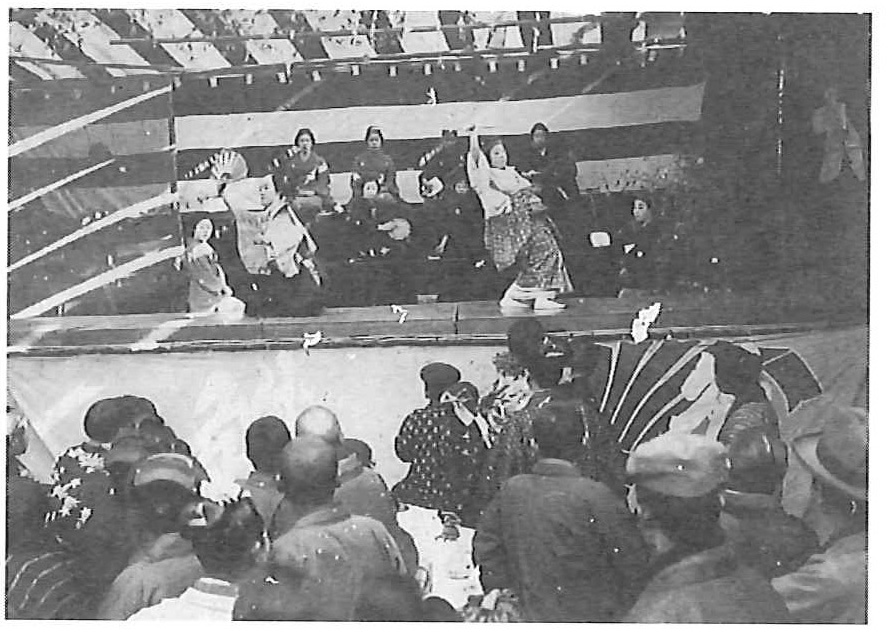

図83 旅廻りの芝居を楽しむ(上高根沢 阿久津昌彦提供)