一、麦は米に次ぐ本県の重要産物で、その品質の良否と価格の高低は県の経済に大きな影響をもっている

二、現状は乾燥・調整及俵装などが不良で、特に乾燥不良のものは貯蔵中に虫害・変質・腐敗をきたすなど多くの損失をまねいている

三、麦類は重量で取引する慣行があるので、重くて、粗雑な造りの俵が多く取引上問題を起こしやすい

四、これらのことから県産麦類は市場の信用を失い販路が年々縮小する傾向がある。これからは耕種肥培、病虫害の防除、乾燥・調整及俵装を改善し、生産・移出検査を行い市場の信用を高めなければならない

そして、検査のため麦類は一俵の容量を大麦五斗、小麦・裸麦・精麦は四斗ときめ、俵装についても米と同様の基準をきめた。麦の栽培については農会設立のときから指導してきた黒穂(麦奴)抜き取り、種子の塩水選、収穫時の乾燥の徹底が強調された。

大正八年、穀物検査規則が制定されたのを機に米穀検査所は穀物検査所と改称された。

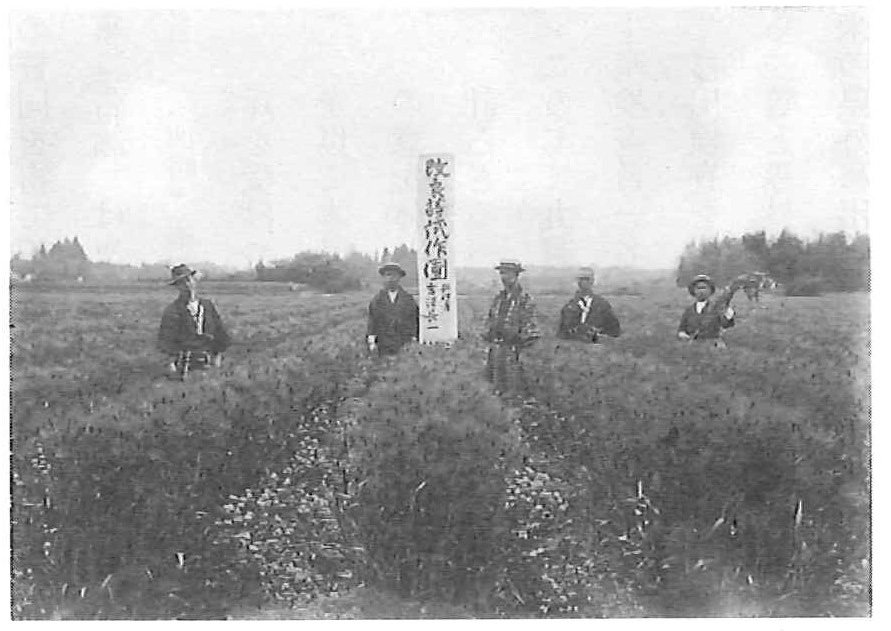

図9 麦の改良蒔の試作畑(昭和10年頃)(大谷 阿久津純一提供)