郡地主会は小作米品評会の開催時には、優良小作人の表彰、小作人の模範農家視察などの事業をして小作人の農事精励や地主・小作の融和を図るために努力した。

しかし、小作奨励米の給与については塩谷郡地主会も実行しない者や「往々特殊の事情により賞与額の本会決議の程度にたっせざりきもの」があったとして規定どおりの奨励米を出すよう一層督励する必要をのべている。村へ来た通達にも「若し合格米を納め奨励米を給与せざる地主ある場合は、産米検査員へ届け出ずるよう小作人へ知らせ置かれたく候」(史料編Ⅲ・八一四頁)とあり県・郡地主会は奨励米の給与を特に重視していた。

また、小作米が不合格のときは罰米を一石に付き一升課す小作契約をする地主も多かったが、これを徴収したという記録はないので、実際には徴収しなかったようである。このことに付いて前記の「報告」も「補償米の契約をなすものありといえども、これを実行するもの少なし」と記している。麦類についても合格麦を納入した者には一石につき三升の奨励麦を給与したのは米の場合と同じである。

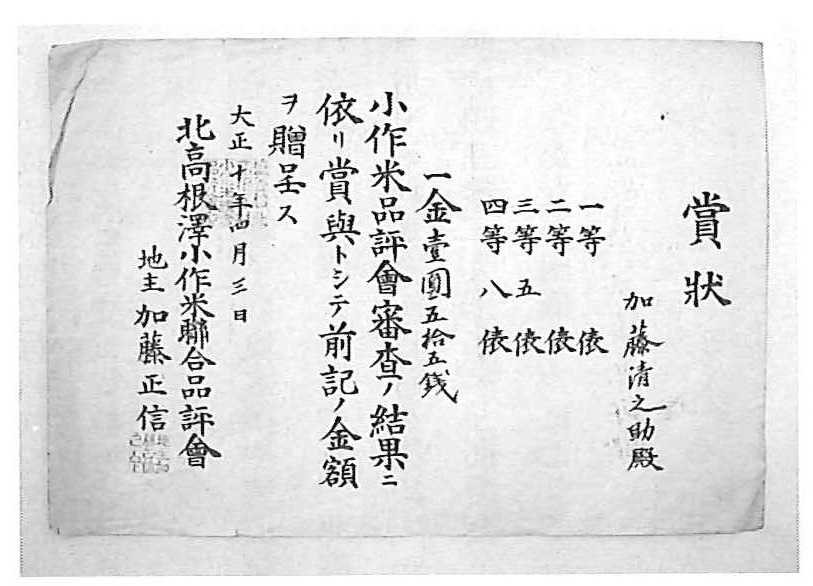

高根沢のような大地主のいる村では地主が個人で小作米品評会を開き、産米検査員を招いて生産検査を行った。見目清家、加藤正信家、矢口長右衛門家、鈴木良一家などがそうである。小作米品評会は小作人たちの農事改良の努力を表彰し、さらに努力を促す場であり、地主と小作人が酒食を共にし親睦を図る場でもあった。しかし、小作人の貧しさが日本社会の貧しさの象徴として取り上げられ、小作問題の解決を促す動きや小作人たち自身の自立と解放への運動も現れてくるなかで、地主主催の小作米品評会で農村の「平和」を維持しようとする試みは、そう長くは効果を保てなかった。

図13 小作保護奨励の加藤家の小作米品評会賞状(桑窪 加藤一三提供)