翌四三年に政府は耕地整理事業について大蔵省預金部の長期低利資金を勧業銀行、農工銀行を通じて貸し出すことを決めて、地主の土地への生産的投資を促した。

こうして耕地整理は形や大きさがバラバラな水田の区画を整理して一定の大きさにすると同時に、用排水施設を整えて乾田化し、土地生産力を高める土地改良事業となった。乾田化は裏作期間の排水で多毛作を行うためにも、稲作期間中に排水して中干し(水性雑草除去)することや適度の透水性を保って稲の根張りをよくするためにも必要なことだった。ただし、乾田は有機質の分解を早め、地力を弱め易いから農民は肥料、特に金肥を多く補給し、細心の肥培管理を行わねばならなくなった。

耕地整理の直接的な効果としては米の品質向上と増収、二毛作、労働時間の短縮などがあげられるが、さらには小作料の増額と地価の値上がりも見込めたから大地主はもちろん、在村耕作地主、自作上層の農民は積極的に耕地整理事業を推進しようとしていた。

高根沢地域では前記の岩原孫作、阿久津徳重の個人施行の耕地整理に続いて、米価が上昇しはじめた明治三八年二月に宇津権右衛門を委員長にして大字上高根沢字上沢外二字耕地整理地区、三九年二月に阿久津勝太郎を委員長にして大谷字五斗蒔外二字耕地整理地区で耕地整理事業が行われたのが、早い時期のものである。

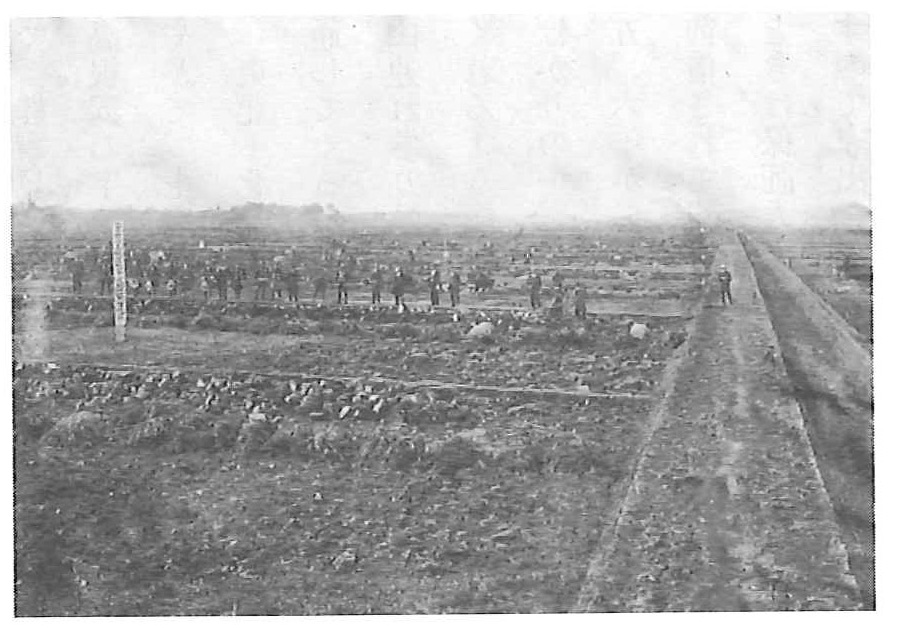

図15 大字平田外1大字の耕地整理(昭和10年代)(平田 鈴木順提供)