北高根沢村の大正四年八月の村是現況調査では水田総反別およそ一、四六八町歩の三三・三パーセント、四九五町歩が耕地整理済であることを記している。しかし、その費用負担も大変だったようで、この時の農家負債調査では負債の主なものは耕地整理組合の三万五〇〇〇円と米価高のとき水田開拓に投じた農工銀行などからの借金だという。それでも大正五年までに設立された耕地整理組合は平田、太田、花岡、桑窪、栗ヶ島、寺渡戸、上高根沢とほぼ村の全域にわたって一四組合にのぼっていた。阿久津村はこの間、大谷で四八町余歩の耕地整理がなされたに過ぎない。

第一次世界大戦による好況のなかで、シベリア出兵をめぐる米の思惑買いによる米価騰貴をきっかけにして、日本全土に広がった米騒動が起きた。米騒動は日本の米供給不足の問題をクローズアップした。政府は大正八年(一九一九)開墾助成法、主要食糧増殖奨励規則などを定めて米の増産をはかったが、この政策の中心に置かれたのは植民地・朝鮮、台湾からの「安い移入米」の増加であった。大正一四、五年(一九二〇年代後半)には朝鮮米は五〇〇万石台、台湾米は二〇〇万石台へと移入量が増大してくる。こうした状況の中で、高根沢地域では米価高と政府の補助金政策に支えられて耕地整理は花盛りであった。大正六~一五年(昭和元)の間に北高根沢村では設立された耕地整理組合二五、確定耕地整理面積約七〇〇町歩に及び明治期と大正初期を加えれば総水田面積の七〇パーセントの土地改良が行われた。

また、すでに七〇パーセントの耕地整理を終えていた熟田村では五耕地整理組合が設立されたが、この時期の最大の耕地整理事業は大正一四年(一九二五)設立の「市ノ堀中部」の耕地整理である。市ノ堀用水で結ばれた村々が連合した耕地整理で第一区ノ一伏久・七九町三反七畝二二歩、一区ノ二狭間田・四一町三反三畝一四歩、第二区伏久、文挾・四三町九反二畝一〇歩、第三区文挾、飯室、平田・一〇九町九反五畝一八歩、計二七四町五反九畝六歩の大事業だった。組合の実質的責任者は飯室の鈴木良一の息・鈴木峯三郎だった。峯三郎は明治二三年生まれ、大正八年京都大学法学部を卒業して帰郷、家業を継いだが、大正一二年村農会長に就任、一五年から昭和六年(一九三〇)のあいだ村長を一期務めている。京大時代、河上肇の教えを受け農村問題を中心に社会問題に深い関心と理解を持っていた。組合の副長として耕地整理に取り組んでいたのは熟田村農会長の時期であった。彼はこの後も大正一五年柿木沢外二字(九八町余歩)、昭和四年飯室(一二九町余歩)、七年文挾(四〇町余歩)の耕地整理組合長を務め、土地改良に情熱を注ぎ土地改良の功労者として表彰されている。

阿久津村では上阿久津、石末、大谷に五組合、他に氏家町、阿久津・北高根沢村連合の耕地整理組合が設立され、計約一三〇町歩の耕地整理が行われたが、北高根沢村、熟田村に較べると低調であった。

図17 耕地整理の開墾作業(大正後期)(大谷 阿久津純一提供)

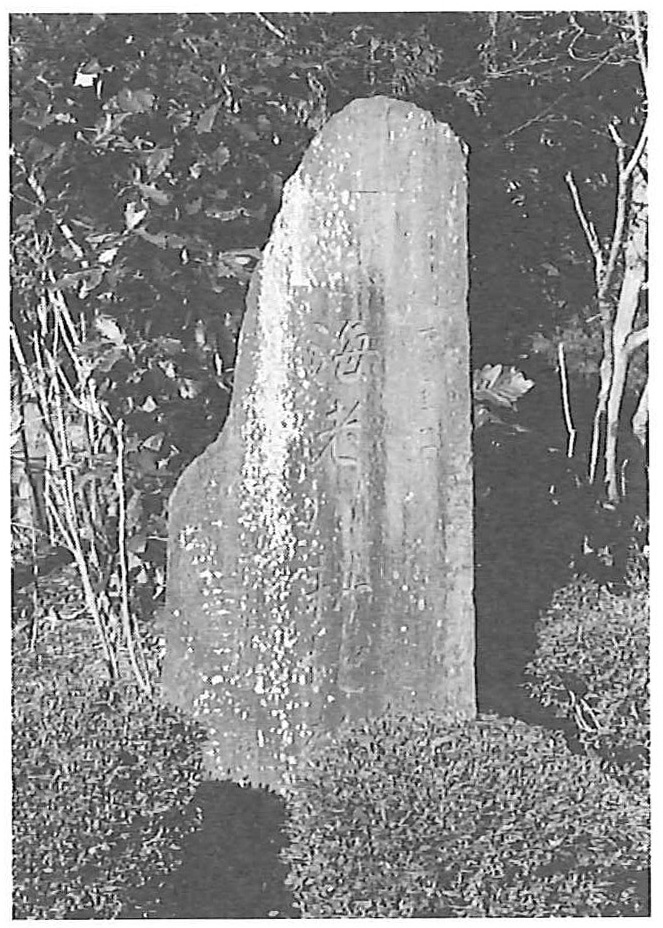

図18 大正5年の海老川耕地整理完成記念碑(花岡地内)