明治三九年一二月、県では産業組合を普及するため大日本産業組合下野支会(明治四三年産業組合中央会下野支会と改称)を設立した。

明治四一年宇都宮に第一四師団が設置されたのを機に、師団へ米と馬糧を納入する目的で栃木県販売組合連合会がつくられたが、事業不振と不正事件のため解散したという。その後は支会が間に入り軍用大麦・干草の納入が行われていた。さらに、明治四四年には一八二の産業組合の成立をバックに栃木県信用組合連合会(初代会長矢板武)が創立された。

高根沢地域で最初の産業組合は明治三九年一二月に設立認可になった花岡北部信用組合である。この組合の設立は明治三六年頃から話合いが持たれていたようで、定款は三六年七月に作られている(史料編Ⅲ・八六二頁)。設立時の組合員は専務取締役の岡本勝一外二〇名、存続期間一〇年、持分一口三〇円で第一回払込は三円、以後毎月二〇銭か毎年二回、一回一円以上を払込むことになっていた。貯金は一回一〇銭以上、利息は年八分以下で半年複利、貸付金利は年一割二分以下であった。大正一〇年の組合員は三〇名、事業は購買・販売も行うようになったが、実質は貯金と貸付、肥料等の共同購入で販売の実績はほとんどない。その後、明治四〇年九月太田信用(のち購買販売)組合、四一年一二月宝積寺信用(のち購買販売)組合が設立された。大正一〇年のそれぞれの組合の組合員数は太田が一一三名、宝積寺が八二名と規模は大きいが、事業は花岡と同様で貯金と貸付、共同購入(〆粕、骨粉、過燐酸、塩、傘など)で販売は実績がない。これらの組合は大字即ち旧村を区域にした農村の小金融が主で、地主たちの貸付金の利子が一割五分であったのに対して一割二分が普通だったから組合員の利用も多く、大正一〇年末の貸付現在高は花岡一万三三二八円、太田三万六二一円、宝積寺一万一五二〇円となっている。

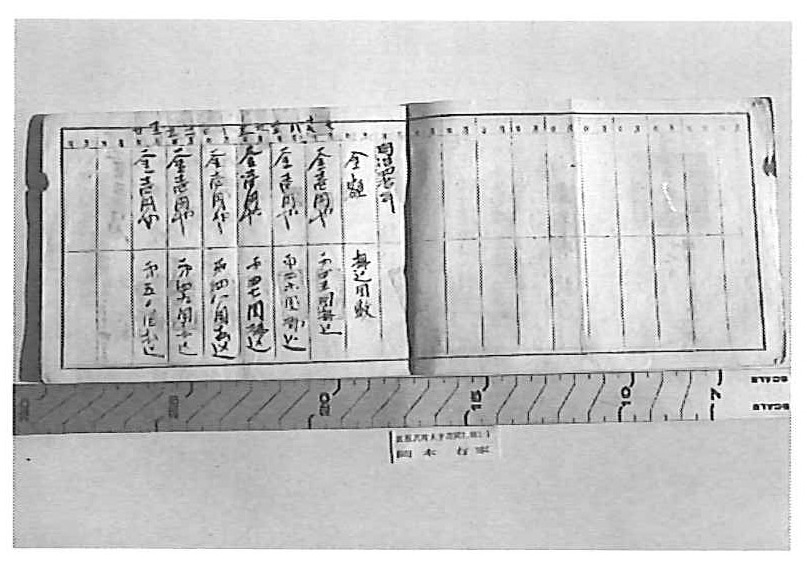

図20 花岡産業組合出資金の通帳(花岡 岡本右家蔵)