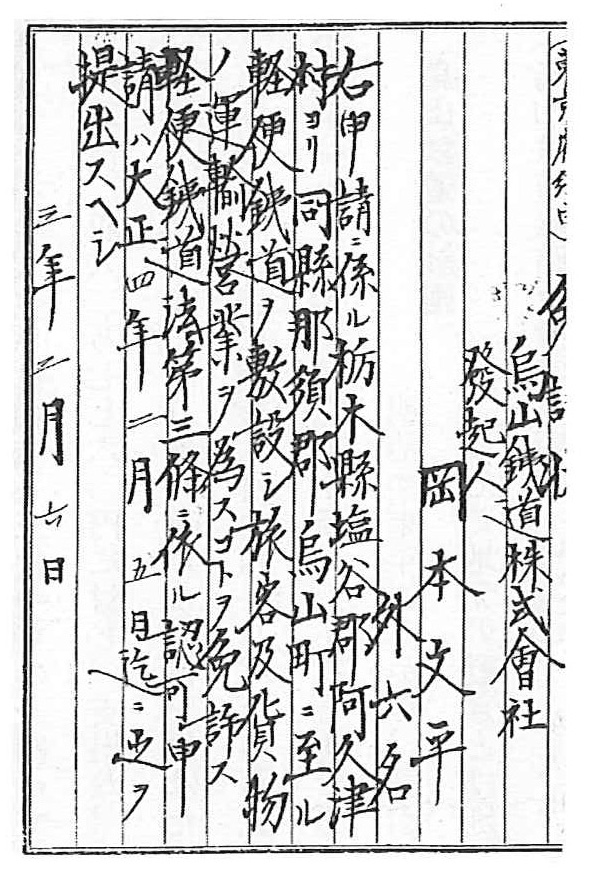

路線は、東北線宝積寺駅より北高根沢村・荒川村・向田村を経て烏山町に至るもので、延長一一哩二五鎖(約一八・一キロメートル)に及ぶものであった。軌道の幅を三尺六寸(約一・一メートル)とする軽便鉄道を敷設するもので、営業内容は旅客と貨物の輸送とした。社名を「烏山鉄道株式会社」とし、本社を東京に置き、資本金を四〇万円とし、これを八、〇〇〇株に分け一株五〇円として株式募集を行ったようである。

三年二月六日付で、免許状が下付され、翌四年二月五日までに許可申請書を提出することとなった。こうして、株式募集をしたようであるが、当時、第一次世界大戦が勃発し、日本がドイツに戦線布告する中で、国内にあっては景気の低迷が続き、株式募集に大きく誤算を生じた。そのため、一年間の工事施工認可申請の延期を願い出て許可されている。さらに、一年後の五年六月二一日に再度の延期願いを提出したが、二回にわたる延期に対して、国はこれ以上の猶予を許さず、免許失効とした。

こうして、県外資本による烏山鉄道は計画の段階で姿を消すこととなったが、当時の鉄道に対する投資が大きな利益を生んでいたことをを背景に計画されたものとも思われ、どこまで敷設に意欲があったかは疑わしい。

図25 烏山鉄道株式会社の免許状(国立公文書館蔵 鉄道省文書)