こうして大正一〇年六月一一日「大谷奨学会」が設立された。この会は奨学のため寄付された有志者の金を積みたてて創立したもので、会長には学務委員阿久津勝があたり基金五二五円九九銭で発足した。大谷奨学会の目的は普通教育の進歩、発達を期するためで、次の事業を行うとなっている。

一、貧困ナル学令児童ノ救済

二、児童就学・出席ノ奨励

三、児童向学心ノ啓発

四、体育ノタメニ要スル設備

五、児童学用品ヲ補助又ハ供給

六、青年及ビ処女教育ノ奨励

七、其ノ他必要ト認ムル事項

ここで注目されることは、貧困児童の救済はもちろんのこと児童の向学心を啓発することに力を入れ、そのための就学と出席の奨励をあげていることである。大字の人々は未就学者ゼロを達成して、ふだんからの充実した教育の実現を目指していた。奨学会の対象分野は小学校のみにとどまらず、青年団、処女会といった義務教育修了後の青年、女子にまで広く教育の奨励を行っている。その他の面でも学校への協力は金銭面のみでなく、多岐にわたっている。北原青年団は児童用に雨傘二〇本も寄付、また大谷青年団は校地整理作業にあたり、井戸改修、付属建物のトタン葺きなどを行っている。大正一三年には大谷集落で児童用雨傘購入費として一〇八円七五銭の寄付、うち八〇円一〇銭をもって傘一〇〇本及び帳簿一冊を購入し、剰余金二八円六五銭を奨学会の積立金に編入している(「学校沿革誌」大谷分教場)。

世界大戦後の不況で、経済的に苦しく、社会不安も続くなか、村人たちは大谷の人々のように分教場を自分たちの学校として考え、生徒を地域ぐるみで守り育てようとしていたのである。

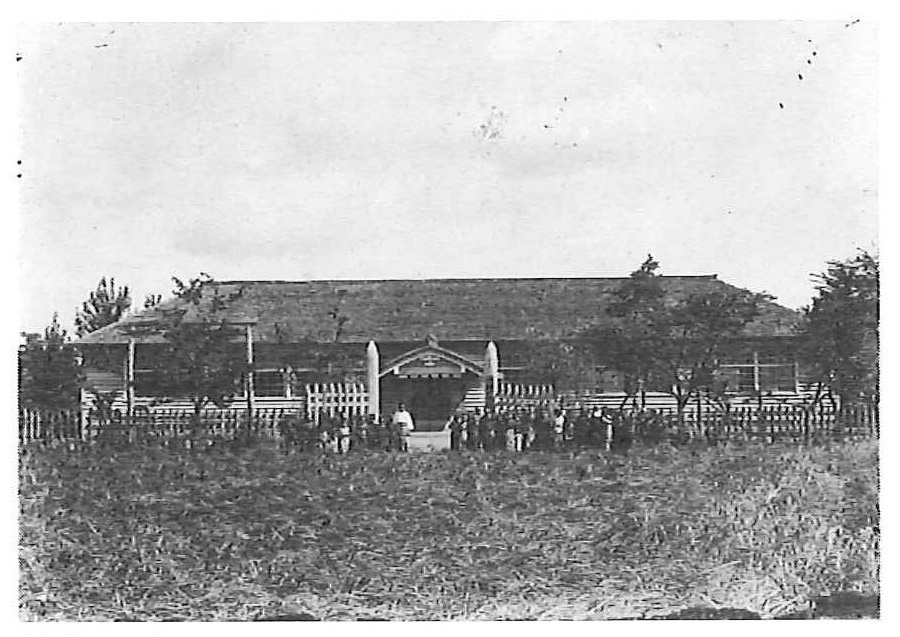

図30 大正期の大谷小学校(大谷 阿久津純一提供)