栃木県における青年集団が生まれたのは明治二三年(一八九〇)ごろであった。その後、日露戦争が終わり、新しい国家づくりがはじまると青年団の存在は大きな意味をもってきた。明治三八年(一九〇五)九月内務省吉原地方局長の名で「地方青年団向上発展ニ関スル件」という通牒が地方長官宛に出された。栃木県でも、明治三九年一月栃木県訓令三号「青年団体ノ組織奨励方」の通牒が各市町村長宛に発せられ、しだいに青年の組織活動が盛んになった。大正期に入って、政府は大正四年に青年団に関する最初の訓令を出し、その後五回にわたって訓令が発せられた。青年団はしだいに国の方針や、行政組織と密接な関係をもつようになった(『栃木県連合青年団史』一七頁)。この間、大正四年、北川信従知事は青年団に関して団員相互の修養にあたり青年団組織の改善、統一指導に努むるよう訓示している。時勢は大正デモクラシーの様相を示し、訓練主義、画一主義的色彩の緩和をうたい、大正九年(一九二〇)の訓示では平塚広義知事は自主自立の精神を強調した。昭和期に入ると戦争、経済恐慌のなか、しだいに青年団の公的、国家的性格が増大していった。かつての自由思想はかげをひそめ国家目的に沿って動く傾向がましていった。昭和二年度の県統計によると団体数一八二、団員数三六、三二六名で各市町村に設けられた。年齢は義務教育終了より二五歳までの青年で、補習学校、青年訓練所に入学、入所し自治的修養施設として知的の修養、体位の向上、事業による修養にあたるようになった。

上高根沢村の中部青年会の昭和二年の動向をみると、二月に第一〇回の定期総会を行い、役員会で団服調整に関する件、農事調査員改正の件、土木調査員設置の件が議題にのぼった。農事調査員は競技部ともなり体位向上にあたることになった。土木調査員は広く社会事業にあたり道路、橋梁の修繕にあたった。修繕の様子を日誌からみると「吹上橋破壊したると組の調査員より通知ありました故、たゞちに現場に参り、そして西村君に話して田の堤にありしそだをもらえ、破壊したる所にすき、又その上に藁をすき近所の土を取り橋を完全なものにした」といった具合であった。

四月の役員会では、新たに試作田耕起の件がおこり、土の運搬、苗代播種、荒代掻き、田植え、除草、田稗取り、稲刈り、稲扱きと一連の農作業を実施している。このように道路補修などの公共事業、また農会の試作田の農作業、体育面では青年会、処女会連合運動会、旅行では水戸、河原子、平磯方面への三泊四日の自転車視察見学旅行が実施された。地域奉仕には一〇月、奉安殿建設のため三〇余名の役員が活躍した。これら同志の献身的努力と犠牲的精神によって積極的に地域社会に貢献した。

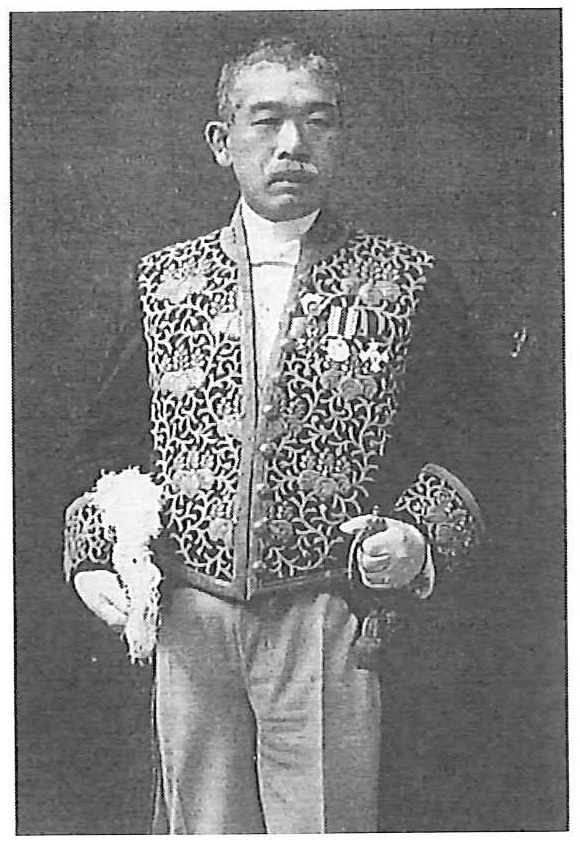

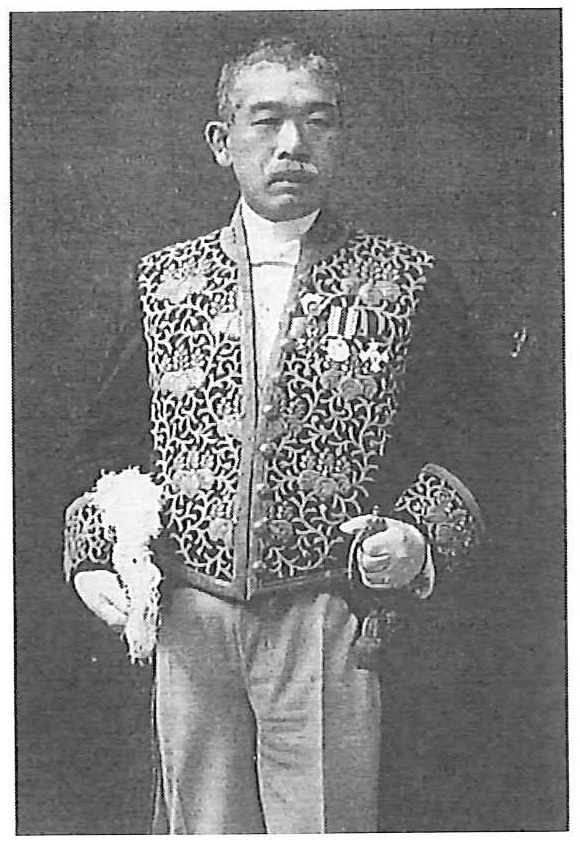

図32 県知事 北川信従(山崎在編『北川信従』より)