栃木県では青年訓練指導員の講習が大正一五年七月五日から三日間行われている。第一日目は午前九時に宇都宮偕行社に集まり訓示及び講演が行われた。午後は歩兵六六連隊の営庭で教練を行い、二日目の午前は歩兵六六連隊営庭で部隊教練、旗信号などをし、午後は練兵場で分隊教練、戦闘教練見学、三日目も同じ訓練をうけて解散している。これら訓練をうけた人たちが各青年訓練所で指導にあたった。一〇月八日の女子師範学校講堂で訓練所主事会議が行われ、協議事項として、①青年訓練所における入所及び出席を良好ならしむる法案、②青年訓練所における修了認定の件が話し合われた。このような協議が続けられているが、成績のよい所、不良の所と問題があった。塩谷郡阿久津村、熟田村、大宮村をはじめ安蘇郡の赤見、旗川両村は県内でも成績の良いところであった(「下野新聞」大正一五年一〇月九日)。

阿久津村大谷地区でも大正一五年七月二一日大谷区長の名で青年訓練所開始通知を組内各位に周知方を徹底している。通知文は次のように記されている。

一 青年訓練所開始ノ件

青年訓練所教練、修身、公民科、左記ノ日割ヲ以テ開始致シマス。御承知ノ通リ青訓ニ付テハ、今日ニテハ殆ド世界的ニ国家観念ヲ緊張セシメタル一大責任アル施設トシテ、各国トモ注目シツヽアル折柄、各青年諸君ハ飽迄素志ヲ実□ニ努メ、奮起教練セラレンコトヲ望ム

訓練日は七月は一九、二〇日(二日間)、八月は三日より九日まで(七日間)、二八日より三一日(四日間)で一一日間、九月は一、二日(二日間)、二三日より二六日まで(四日間)の六日間、一〇月は一七日の一日間、一一月は三、一四日の二日間、一二月は一五日より二〇日迄の六日間である。このように農繁期の一〇月は一日間、一一月は二日間と農閑期に集中させて訓練日を定めた。

青年訓練所は修身、一般教養に分けられて教育された。主力は教練であるが、教養面も修了時には認定試験が行われた。その試験問題をみると、五ケ条の御勅諭、国民として軍旗に対する心得、明治・大正における戦役などがあげられていた(「青年訓練関係書類」野沢俊子家文書)。

昭和期に入ると人員は増加し模範訓練所として昭和四年には栃木県より、五年には文部省より表彰された(「高根沢町史史料集」)。やがて昭和一〇年(一九三五)新たに青年学校へ組織替えしていった。

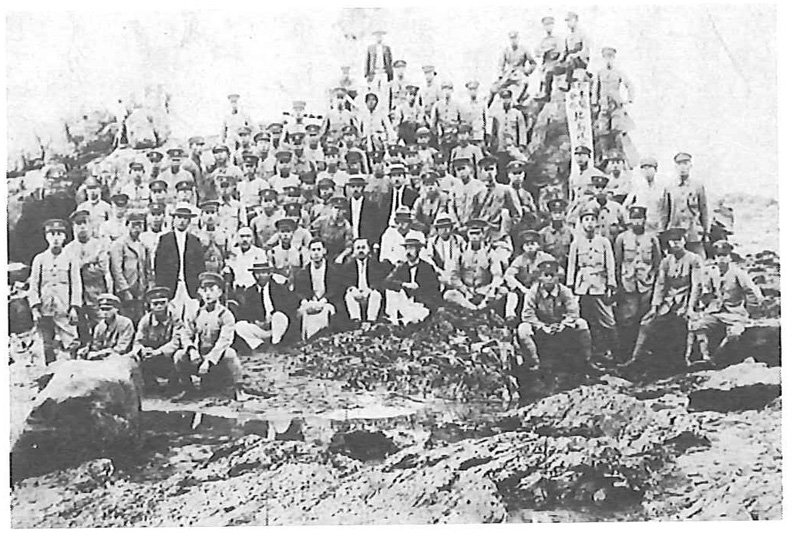

図35 北高根沢村青年訓練所の行軍記念(太田 藤田潔提供)