阿久津村小作争議の一方の主役である大日本生産党は右翼国家主義団体の黒竜会(明治三四年内田良平創立、顧問・頭山満、三国干渉に反対して日本を指導者とする大アジア主義、天皇主義を唱える)の内田良平がロンドン軍縮条約反対運動の直後から計画し、昭和六年六月に大阪で結成した団体である。参加したのは黒竜会、日本国民党(八幡博堂、鈴木善一ら)、大日本青年党、明徳会、急進愛国党(津久井竜雄ら)大阪・京都市電自動車関係組合、全国労農大衆党脱党者(長野、栃木県など)で結党後、急速に国家社会主義化していった(大下半治著『日本国家主義運動史』)。大日本生産党が歴史の表面に登場するのは、阿久津村小作争議と昭和八年の神兵隊事件(斉藤実内閣打倒、皇族非常時内閣樹立のクーデター未遂事件)である。

次に生産党の主張の幾つかをあげると

政治 金融寡頭政治の打破、国賊共産党・全協・亜流共産主義党(大衆党)撃滅、満蒙独立国家建設促進、満蒙権益の国民化、支那の誘導開発、新興亜細亜の建設

経済 生産者立国の国家統制新経済政策確立、勤労国民大衆の生活保障

社会 一国一家主義の徹底、一切の労働者に対する失業、疾病、災害保険制度の確立

選挙標語 無産亡国 生産立国、守れよ祖国 進めよ満蒙(木下半治・前掲書)

本県では昭和四年一一月に日本国民党(委員長寺田稲次郎、書記長八幡博堂、幹部に鈴木善一、西田税ら)が結成されると、労農大衆党を除名されていた佐藤程寿(猛吼)、柳 省らが同年一二月に栃木県支部をつくり、反大衆党活動をしていた。ただし、このころは余り目立った行動はない。昭和六年大日本生産党が発足すると、国民党支部と国粋会が合流して一一月二〇日ごろ大日本生産党県支部を結成して活発な活動を開始した。豊富な資金を持つようになったと思われるが、戦後になって大屋政夫は資金の出所は県政友会の実力者・渡辺陳平であろうと推定している(黒沢幸一・前掲書、阿久津騒擾事件回顧座談会の大屋発言)。

阿久津村争議前の生産党の活動状況を諸資料で追ってみると

一二月一八日「夕刊しもつけ」(発行人・佐藤程寿)号外見出し「大日本主義に背反する全国労農大衆党を撲滅せよ」本支部は今日から全県にわたって農民労働者満蒙問題演説会を開く

一二月二〇日 昼・大谷(城山村)、夜・雀宮で大衆党撲滅演説会、宣伝ビラ配付

〃 二一日 横川村で大衆党撲滅演説会、宣伝ビラ配付

〃 二二日 昼、宇都宮市内デモ行進、大衆党県連幹部宅戸別訪問(大貫、黒沢、雨谷、田村など)大衆党非難のビラを配る。夜・大衆党撲滅演説会

〃 二三日 午前・生産党一〇数名が槍・日本刀をもって大貫宅襲撃、大衆党県連書記局会議中の党員が竹槍で応戦、黒沢幸一、池田雅夫負傷(小幡町事件)

〃 二五日 労農大衆党県支部拡大委員会「血を以て生産党を粉砕せざれば止まざる」旨の声明を発表、対決姿勢を強める

小幡町事件の時、警察が来ていながら生産党員を止めなかったことについて、戦後、黒沢は阿久津村争議にいたる一連の県、警察の対応を振り返り次のように書いている。

昭和七年二月には(中略)衆議院の解散は必死の情勢にあり、麻生の当選は各方面とも確実が予想された。麻生の当選を如何にしておさえるかは時の政友会、民政党の利害一致するところであった。そのために彼等は共同戦線を張り、暗々裡に麻生打倒の陰謀をめぐらしていた。その中心人物は田中反動内閣の書記官長(今の官房長官)政友会の幹事長森恪であった。(中略)彼は栃木県の保守政党や資本家、地主に生産党応援を求め、また生産党本部を通じて莫大な活動資金をつぎ込み、それを栃木県の生産党に流した。生産党援助の目的は大衆党撲滅闘争を強力に展開せしめ、大衆党を非合法の闘争に追い込み(中略)麻生の立侯補を事実上不能の事態にまで陥れることであった(黒沢幸一・前掲書、四五~四六頁)。

これは森が中国在任当時から生産党の内田良平と面識があり、森の進めている満蒙経営方針と黒竜会から生産党にいたる内田たちの満蒙進出方針を考えると、十分にうなずけることである。前述の大屋の発言や森恪と渡辺陳平の関係なども当時の大衆党と生産党の対決という政治的状況を考える上で重要である。

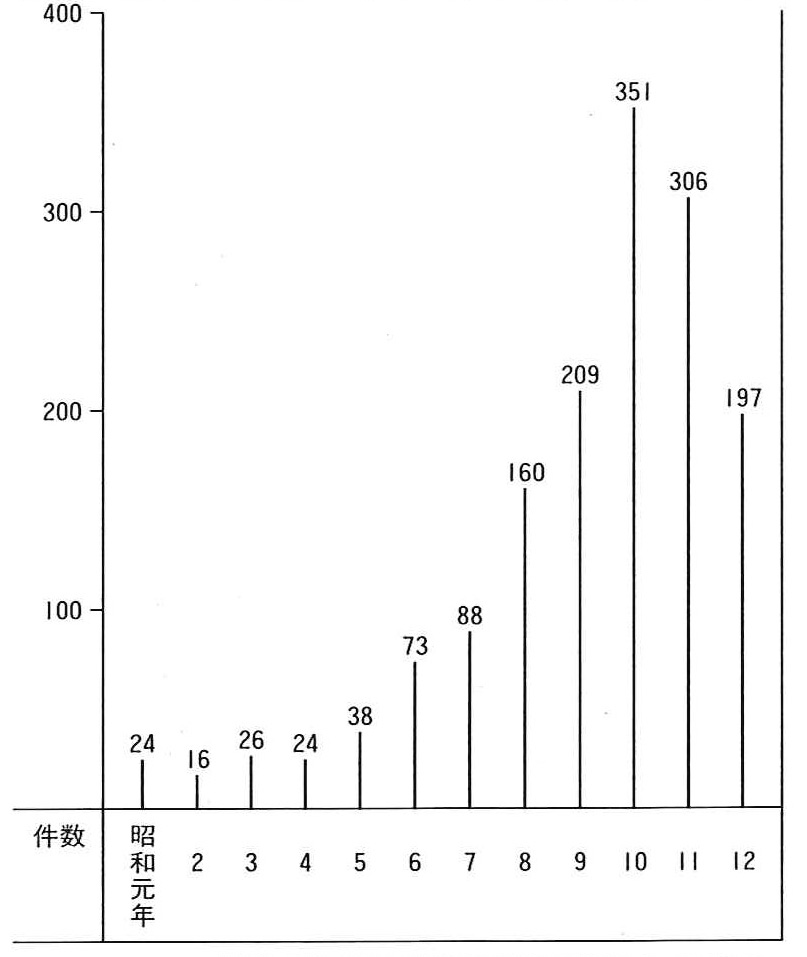

表9 栃木県下労働争議件数 (昭和元年~12年)

| 総 数 | 罷 業 | 怠 業 | 罷怠業ニ至 ラサルモノ | 調 停 件 数 | 『知事引 継書』に よる件数 | |||||||

| 件数 | 参加 人員 | 件数 | 参加 人員 | 件数 | 参加 人員 | 件数 | 参加 人員 | 総数 | 中 立 | |||

| 有 | 無 | |||||||||||

| 昭和元年 | 7 | 850 | ― | ― | ― | ― | 7 | 850 | ― | ― | ― | × |

| 2 | 2 | 190 | 2 | 190 | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | 2 | × |

| 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | × |

| 工場閉鎖 | 調停ノ成否 | |||||||||||

| 成 | 否 | |||||||||||

| 4 | 1 | 150 | 1 | 150 | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | ― | × |

| 5 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 17 |

| 6 | 8 | 1537 | 6 | 271 | 1 | 1243 | 1 | 23 | 7 | 7 | ― | 21 |

| 7 | 6 | 146 | 4 | 77 | ― | ― | 2 | 69 | 11 | 11 | ― | 26 |

| 8 | 6 | 200 | 6 | 200 | ― | ― | ― | ― | 6 | 6 | ― | 26 |

| 9 | 6 | 788 | 5 | 777 | ― | ― | 1 | 11 | 7 | 7 | ― | 19 |

| 10 | 5 | 156 | 5 | 156 | ― | ― | ― | ― | 6 | 6 | ― | 8 |

| 11 | 9 | 310 | 9 | 310 | ― | ― | ― | ― | 17 | 17 | ― | 30 |

『栃木県史』史料編近現代四より作成

『日本帝国統計年鑑』(昭和5年の統計なし)、『栃木県知事事務引継書』(昭和11年・12年)より、『栃木県史』通史編6近現代・795頁より引用

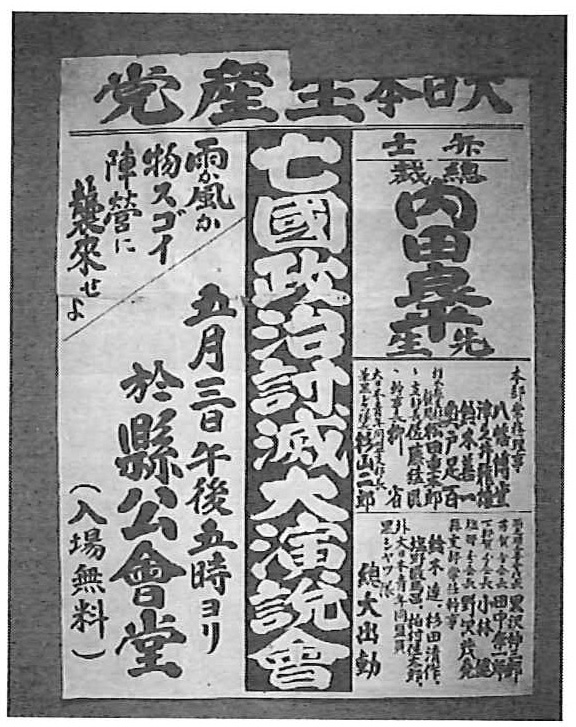

図11 阿久津事件後の宇都宮での演説会ポスター(石末 野沢俊子家蔵)

表10 栃木県の小作争議発生件数