栃木県の福田小作官補の農林省への報告によると、組合は三月一一日に大地主の滝久吾(田四一・三町、畑九・六町、昭和四年貴族院多額納税者議員選挙人となる)に昭和五年度小作料三割減額を要求して小作争議に入ったが、一七日に大屋と組合幹部が協議して「昭和五年度小作料減額要求はその方法面白からざるにより適当に打切り、今秋さらに根本的小作争議を起こすこと」などを決め、今回は組合の面目をたてるためとして要求を再検討し、二五日に次のように決めた。

一 小作料一割減額

二 肥料代金一、二六〇円(加藤敏一郎は一反歩七円の割で三、二九〇円と記憶)を無利子一〇か年賦で貸与すること

三 争議費用六〇円負担のこと

四 肥料代は昭和六年四月五日現在を以て貸与のこと(史料編Ⅲ・三〇二頁)

加藤によると斉藤寅松らと交渉に行き、三回目の交渉で夕方四時から夜一〇時まで粘って要求を認めさせたという。解決条件は肥料代金の返済が一年一円、七か年賦になっただけで他は要求どおりだった。他の小地主五人については加藤一人が交渉に行き肥料代一反歩五円の割で交渉がまとまった。大屋を立合人にして金を受け取ってから宝積寺の肥料店へ交渉して、普通買入れ値段の二割以上安く肥料を買う契約ができた。大成功に皆は大喜びし、いかに組織の力が偉大か知ったという(加藤敏一郎「偉大なる大屋政夫氏の思い出」『大屋政夫追悼集』所収)。地主の中で野沢茂堯は自分の信念(小作料の契約は地主・小作両者が家族同様の気持ちをもって円満裡に取り交わしたものだから、問題があった時の解決もその精神で両者の間で行うこと)として組合との交渉自体を認めず、肥料代の貸付もしなかった。そして、野沢はこの時の争議について次のように記している。

昭和五年再小作問題が起った時、足尾銅山を捨てた大衆党が応援し、麻生自ら陣頭に立ち天神坂に至り地主膺懲の演説会開催、同夜すぐ滝家を包囲、強硬談判の結果(他の地主を裏切り)左の契約す、小作料五割減、党外小作人一割減、党員小作人肥料金反七円、計二、五〇〇円、七年無利子貸付、其他大衆党員は他の地主にも同様減額を要求、約定うけ吾々地主へ同様の要求なし来る、一同は滝氏と小作料額が相違せるため応じ難しと断り同年は何等事なく解決す(史料編Ⅲ・三三八頁「大衆党争議覚書」)

争議解決の内容が福田小作官補の報告や加藤の記憶と違っているが、これが石末の地主たちに伝わった内容だったと考えてよいだろう。そして、それ以上に注目されるのは、括弧内の「他の地主を裏切り」という言葉である。これから想像できるのは、この時すでに地主たちの間に大衆党・農民組合に対抗する何等かの同盟(仮に地主同盟とよぶ)があったことである。

以上のようないわば第一次争議ともいう状況があって阿久津村小作争議が起きるのである。したがって、大字石末の地主たちは昭和六年秋に小作争議が起きることを知っており、その対応についての相談もされていたと考えられる。

表11 阿久津村地主の土地所有(昭和5年)

| 5反歩 未満 | 5反歩 以上 | 1町歩 以上 | 3町歩 以上 | 5町歩 以上 | 10町歩 以上 | 50町歩 以上 | 計 |

| 85 | 130 | 153 | 111 | 50 | 25 | 2 | 556 |

史料編Ⅲ・302頁より

表12 阿久津村の耕地自小作別・字別一覧(昭和4年9月)

| 字別 | 田 | 普通畑 | ||||

| 自 作 | 小 作 | 計 | 自 作 | 小 作 | 計 | |

| 中阿久津 | 707反5畝03歩 | 226反1畝12歩 | 933反6畝15歩 | 254反6畝29歩 | 138反5畝01歩 | 393反2畝00歩 |

| 宝 積 寺 | 495 7 03 | 135 5 16 | 631 2 19 | 727 3 19 | 500 6 13 | 1228 0 02 |

| 大 谷 | 1607 5 22 | 2080 5 25 | 3688 1 17 | 133 0 12 | 191 7 04 | 324 7 16 |

| 石 末 | 2419 4 23 | 3339 8 24 | 5759 2 17 | 378 2 09 | 730 5 17 | 1108 7 26 |

| 計 | 5710 4 17 | 6346 2 24 | 12056 4 02 | 1574 4 02 | 1592 2 29 | 3166 7 01 |

注 上阿久津省略 『郷土教育資料』(昭和5年)より作成

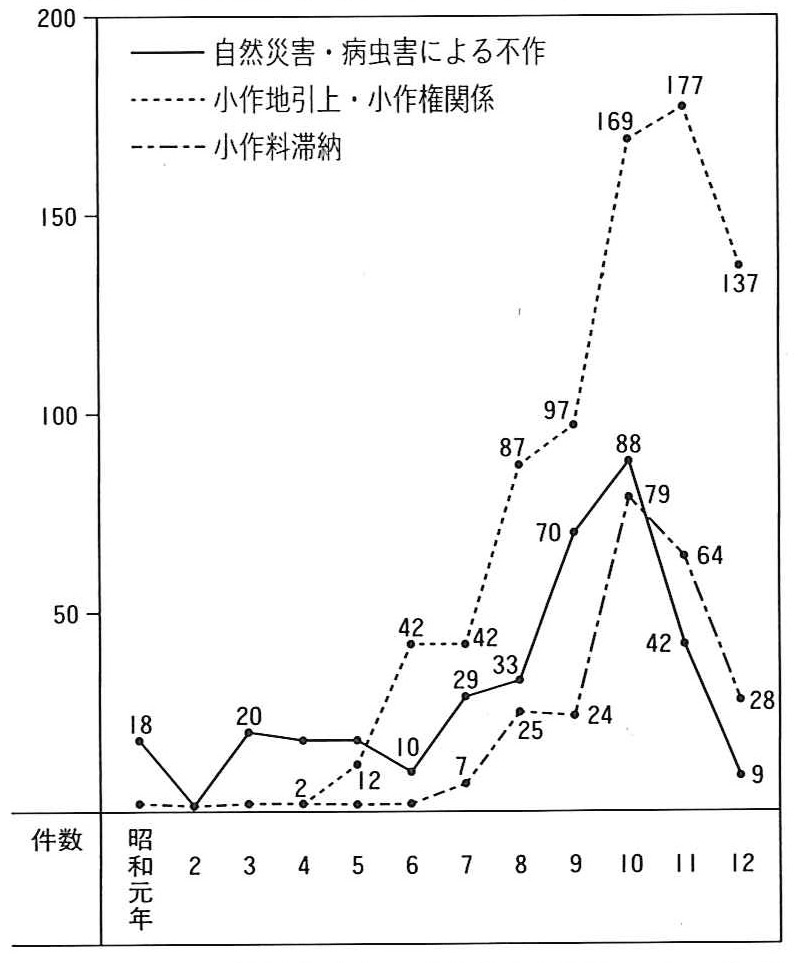

表13 原因別小作争議件数 (昭和元年~12年)

『栃木県史』史料編近現代四より作成