地主側の連絡をうけた生産党は七年の一月八日に石末の天神坂火の見櫓下で「全国大衆党、共産系亡国派タタキツブシ大演説会」を行うことと黒シャツの制服をつけた党員を派遣することを決めた。これについては地主内部にも意見の対立があったようで、民政党系と思われる地主たちには「小作問題を思想問題にするな」とか「生産党を呼んだり演説会をしても費用ばかりかかって効果が見込めない」という反対意見もあった。しかし、在郷軍人会の塩谷郡連合分会長、反大衆党の急先鋒で森恪の支持者でもあり前記のような地主・小作関係を考えていた野沢はこうした地主を説得し、一致して争議に対応するよう努力した。

一二月三〇、三一日組合側は小作米を宝積寺農業倉庫に入れ、保管を委任した。そして、一月四日付で先の地主側からの通告書に対して「返告書」を送った。その中で「阿久津村の凶作による小作料減免の慣行により」として六年度は異常の凶作だからと八割減額にせよと要求を更に高くした。小作契約解除の請求を拒否し、小作米を宝積寺農業倉庫へ保管委任したことも同時に通知した。

ところで昭和六年はどの程度の不作だったのだろうか。一事例だけだが石末の自小作農家の農事記録(石末・滝田茂家)から収穫米の米穀検査高を見ると表14のようである。昭和九年の凶作は収穫が半分程度とひどい減収なので、これを除いて二年から八年の年平均検査高は九二俵である。六年は八九俵で平均の九七パーセントだが、豊作であった五年と較べると一六俵減である。この家の小作米は二五俵であるが、三年四俵、四年二俵の割引があり、六年は一五俵しか納めず、七年に二俵多く納めているので六年は一七俵納めたことになる。したがって六年度は三割程度の減額があったと推定される。他の地主の六年の小作料減額割合をみると、上阿久津の永倉家は一割以内、大谷・阿久津(勝)家なし、北高根沢村平田・鈴木長寿家(五〇町歩以上地主)は田一割五分~二割、畑は桑畑一割五分、蔬菜畑はなし、煙草畑は八分~一割五分と減収状態をみて減額している(平田 鈴木彰子家文書)。耕作地主である野沢も一割程度の減収とみているので、田の良否や早稲、晩生による差はあったにしても、一割~三割程度の減収であった可能性が高い。

一月四日の「返告書」で八割減額を要求した理由は不明であるが、これは組合と大衆党が石末の地主同盟に対して挑戦したとも受け取れるものである。大衆党の立場からすれば、石末の大地主の一人は全農支部と良好な関係にあり、北高根沢村の大地主の中にも減額している者がいて、客観情勢としては争議に勝利できる状況と判断したかもしれない。勝利できれば全農総本部派・大衆党は塩谷南部で失った勢力を回復し。同時に高田や森恪の選挙地盤を切り崩し、きたるべき選挙で麻生の支持者を増やせるという思惑もあった。

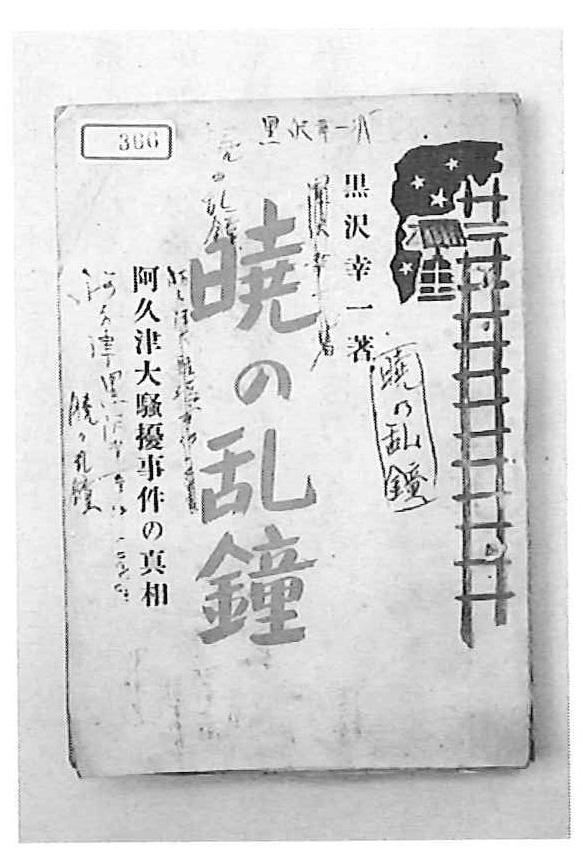

図12 昭和30年に黒沢幸一の書いた事件の回想記(書き込みは野沢茂堯)(石末 野沢俊子家蔵)

| 昭和年 | 検査俵数 | 小作米俵数 |

| 2 | 104 | 26 |

| 3 | 77 | 21 |

| 4 | 84 | 23 |

| 5 | 105 | 25 |

| 6 | 89 | 15 |

| 7 | 97 | 27 |

| 8 | 87 | ? |

| 9 | 49 | ? |

9年を除く平均91.8俵

(石末 滝田 茂家文書より作成)