この計画の中心になったのは村会議員、納税組合長、納税奨励委員(区長、農事実行組合長、青年団役員等)と役場担当吏員による納税奨励協議会である。役場吏員と納税奨励委員はそれぞれ受持ち区域を決めて、各区域(集落単位)ごとに納税改善及未納整理相談会を開催した。相談会には戸主か主婦の出席を求め納税意識を高める努力がされたが、未納者の多い集落や大衆党員のいる集落ではなるべく少人数で相談会をし、村長や村会議員が出席して説得に当たることも求められた。特に青年団の正副分会長は分担区域の「滞納整理簿」を保管していて委託された督促を行っていた。また、吏員が集金にきたときは道案内もした。一一年の第一次出張徴収は一〇月二五日金井・西根、二六日中部、二七日南部で行われ、一応の成果をあげるとともに村民に村の厳しい姿勢を印象づけた。

こうした活動と同時に納税意識を高めるため学校を会場として講演会や映画会が開かれたが、そこでは「銃後の心得」「報徳精神」などが説かれ、戦争体制は村民生活に次第に浸透していった。

昭和一三年、北高根沢村産業組合は組合拡充三か年計画を発表した。目的は「組織の大衆化と事業の質的向上」「農民生活の安定」を図り、「銃後生産力の維持・増進」「非常時局下の産業組合の任務を全うする」ことにあった。そのためには組合員(七五八名・組織率五七パーセント)を増やすこと、農事実行組合をつくり法人化して産業組合の細胞組織とすることが緊急に必要だった。そのほか各事業の目標は次のようである。

一 信用事業 資金の村外流出を防ぎ、需給の円滑を図る。月掛貯金、学童貯金等零細貯金、団体貯金など産業組合本来の預金の吸収に努め貯金二〇万円突破を目指す

二 販売事業 塩谷南部産業組合の事業を継いだ最も有利な部門なので米九割(八万五〇〇〇俵)、麦一〇割(一万一〇〇〇俵)統制(集荷と委託販売)を目指す

三 購買事業 工業製品と農産物の価格差は拡大しつつ有るので、購買品の配給統制を積極化し組合員の経済生活を防衛する。産業組合の肥料取扱量は村内の二二パーセント程度なので五〇パーセントまで高める。ただし自給肥料の生産に努める

以上の目標に従って産業組合事業が進められた。

昭和一五年から経済更生計画が発足したが、村の経済更生委員会は昭和一四年六月に設置されている。会則第一条に掲げられた目的は

本村の経済更生計画の外時局にともなう重要農林産物の生産、肥料その他農林業の経営に必要なる資材の配給並労力需給の調整等の計画に関する事項を調査審議し併せてこれが実行の督励をなす

となっており、経済更生計画というよりすでに戦時統制経済に組み込まれて戦争協力の道を歩んでいるといえる。昭和一五年の北高根沢村の状況を経済更生計画の産業調査からみると、戸数・人口・職業は次のようである。また農産物生産概況は表21のようである。

戸数及人口 戸数一、五九八戸 人口男四、八〇九人、女五、〇二〇人 計九、八二九人

職業 農耕 一、三三四戸(八三・五パーセント)自作 二二五戸(一四・〇パーセント)

自小作五八八戸(三六・八パーセント)

小作 五二一戸(三二・六パーセント)

商工其他 二六四戸(一六・五パーセント)

北高根沢村の自小作・小作農家数は、熟田村と同程度で農家数の八三パーセントに及んでおり、村の大きな特徴となっている。産業組合への加入者の割合が低かったのもこうした事情からである。また、阿久津・熟田両村及び隣接する芳賀郡南高根沢村には全農支部ができて激しい農民運動が展開したが、北高根沢村にはそうした動きがなかったのは、大地主の村民に対する支配力が極めて強かったからと推定できる。したがって村政においても阿久津・熟田両村のような問題が起きなかったので、自作農創設維持事業の配分も少なく、経済更生計画の指定も昭和一五年と遅かったのであろう。

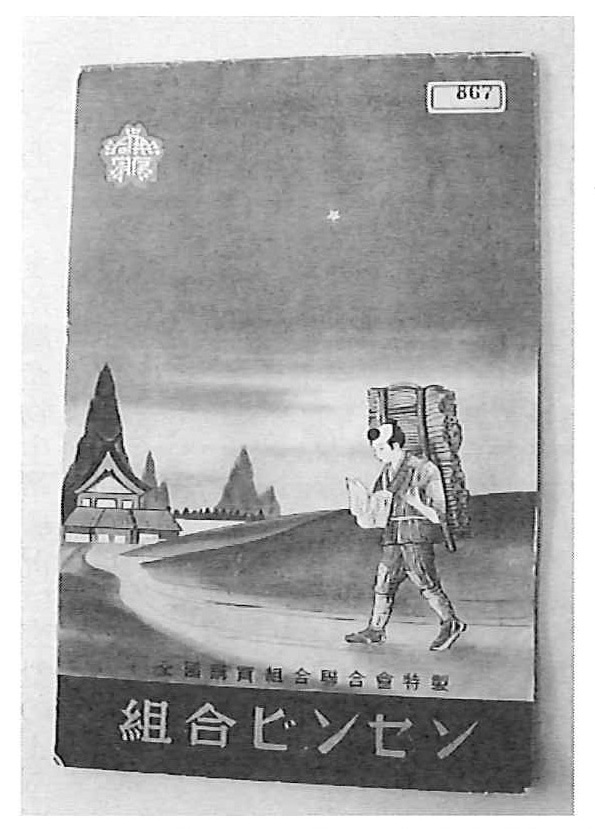

図25 報徳思想宣伝の便箋表紙(花岡 岡本右家蔵)

表21 北高根沢村農産物生産概況(昭和15年)

| 作付 反別 | 生産量 | |

| 1 水稲 2 陸稲 3 大麦 4 小麦 5 裸麦 6 麦酒麦 7 甘薯 (干甘薯) 8 馬鈴薯 9 藁工品 (縄) (外俵) (叺) | 2,182町歩 249 149 524 3 26 65 20 | 112,425俵 7,000〃 8,000〃 17,600〃 120〃 1,740〃 165,000貫 14,500〃 45,000〃 8,000〃 350,000枚 210,000〃 |

栗ヶ島 渡辺章一家文書より作成