昭和一四年の愛国婦人会栃木支部北高根沢村分会規定によると会の事業は次の五項目が定められた。

一、戦病死軍人並び其遺族ノ弔慰救護ヲナスコト

二、傷痍ヲ受ケ、若クハ疾病ニ罹リタル軍人並其ノ家族ノ慰藉救護ヲナスコト

三、応召軍人及び現役兵並び家族慰藉救護ヲナスコト

四、児童愛護ノ施設、並ビ衛生育児其ノ他、地方ノ状況ニヨリ必要ナル社会事業ヲ為スコト

五、婦人報国ニ関スル各般ノ施設ヲナシ、其ノ普及宣伝ニ努ムルコト

会の経費は会員の拠出金及びその他の収入で運営しており、昭和一四年度の収支決算報告をみると収入は四六円五二銭、支出は三八円九一銭となっている。支出の内訳は

一、金四円也 弔慰金、阿久津一三、谷口義春、小池清、加藤□一四君ヘ

一、金一八円也 花輪料、谷口、小池、加藤、加納、岩本五君ヘ

一、金一二円二五銭 自動車料、各戦歿将兵遺骨迎、自動車料金分担額

一、金四円六六銭 慰問費、陸軍病院慰問費及ビ遺骨迎当日昼食費ヘ

差引残金 七円六一銭 次年度繰越金

愛国婦人会の昭和一四年度事業はこのように戦死者の遺骨出迎え、葬儀参列などにより遺族の心を慰めることが中心であった。翌一五年には分会で栃木県の護国神社御水舎建築費寄附金醵出に関する件及び本会事業資金寄附募集について協議がなされ、御水舎に二五円、事業資金に一七五円、計二〇〇円の募集が決定した。その他、愛国貯金の奨励、農繁期保育所の援助、国民体位向上の協力に関する件などが事業としてあげられた。

国防婦人会は昭和七年(一九三二)三月一八日大阪で誕生した。この会は宇都宮一四師団が急に上海事件で出兵することになった時、出征していく兵士たちに父母の身になって協力しようという気持から発足した。やがて一二月一三日に大日本国防婦人会となり「白いエプロンとタスキ」の制服ができあがった。

大阪で誕生した国防婦人会はたちまち全国に拡大し、熟田村でも昭和一一年(一九三六)に大日本国防婦人会熟田村分会が成立した。設立目的は「我国伝統ノ婦徳ヲ発揮シ、外来ノ悪風ト不良思想ニ染マヌ国防ノ堅キ礎トナリ銃後ノ強キ力ト為ル」としている。このため兵役に服している家庭に精神的、物質的援助をすること、傷痍軍人及びその家族、戦病死者遺族、将兵の家族に母性愛を基調とする援助を行うなどがあげられている(史料編Ⅲ・四〇二頁)。北高根沢村の国防婦人会の活動をみると次のような事業を行うとしている。

一、殉国者慰霊遺族慰問及び家族幇助

二、派遣軍人家族慰問家業幇助

三、傷痍ヲ受ケ若クハ疾病ニ罹リタル軍人並ニ其ノ家族ノ慰藉救護

四、非常時経済対策トシテ左ノ事項ヲ行フコト

1国産品及国産代用品ノ使用

2輸入品使用ノ制限

3消費節約廃物ノ利用

五、国防事項

1流言ニ迷ハヌコト

2国家ノ機密ヲ守ルコト

3防空訓練

次に昭和一三年度の国防婦人会の北高根沢村分会の仕事内容を会計支出の面からみると、タスキ七三〇本代金、戦歿者花環代、戦歿者弔慰、海軍病院慰問、遺骨奉迎費などが主なものである。

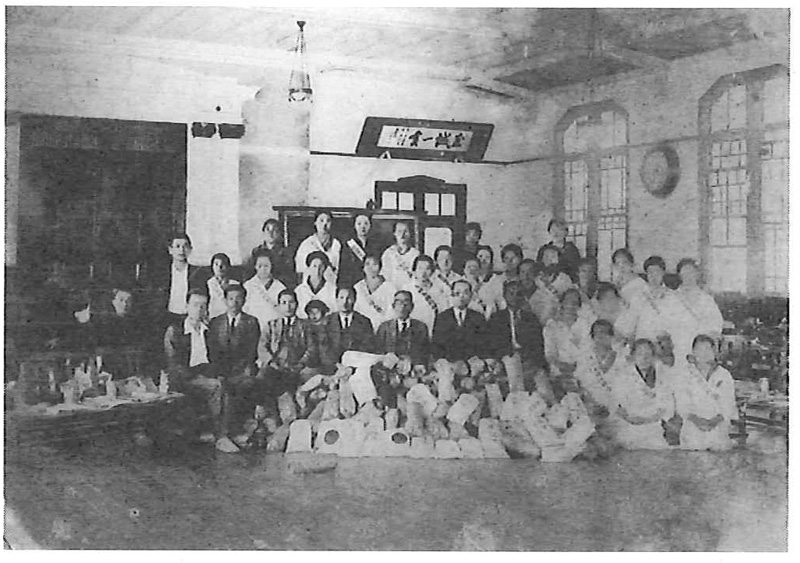

また慰問袋作製では、応召軍人、現役軍人、満州自衛移民、青少年義勇軍、軍属等関係者全員に発送した。また宇都宮陸軍病院慰問並びに労力奉仕の継続実施を一年間に中央支部六回、上高根沢・花岡支部各四回、桑窪、台新田、柏崎支部は各二回と計画している(栗ヶ島 渡辺章一家文書)。日中戦争が長期化の様相を示すなか、国防婦人会、愛国婦人会は協力して戦争を銃後で支える仕事に当たるようになった。昭和一六年五月に両婦人会は婦人報国羊毛再生運動や、茶殻馬糧化報国運動などを協力して行った。やがて昭和一七年二月二日には婦人団体を統合した大日本婦人会が組織され銃後の活動は一本化されていった。

図32 国防婦人会の人たちと慰問袋(石末 矢田部敬提供)