部落常会は月一回定期的に開かれ、制度上は協議機関であったが、実際は国や県の方針をそのまま伝える末端機関であった。常会には各家一名の出席が原則であった。

太平洋戦争を目前にした一六年八月以降の北高根沢村の常会内容をみると、常会事項は基本的に指示事項と協力事項があり、時に警察署提出懇談事項、農会提出事項などがある。代表的な常会内容を北高根沢村の様子でみることにする。

昭和一六年九月一日村常会事項

指示事項

一、九月一日興亜奉公日実施事項

実践事項

(一)生活全面に亘る単純化

1生活の臨戦態勢へ

2衣、食、住の単純化

(二)戦時食糧の拡充

1節米実践の再強化へ

2廃棄食品の再生へ

(三)家庭資材の戦時的活用

二、九月一日ラジオ放送ニ関スル件

午後八時三〇分より二〇分間、田辺内務大臣講話

三、馬糧茶殻回収ノ件

献納馬糧 空俵空叺詰十貫以内

協力事項

一、部落会運営ニ関スル件

二、推進員制度拡充ノ件

三、戦時生活確立ニ関スル件

四、簡易保険一戸一口増加運動ニ関スル件

五、納税組合ノ強化ニ関スル件

六、家屋税賃貸価格調査員選挙ノ件

七、国民貯蓄組合ニ関スル件

八、下情上達事項ニ関スル件

次いで太平洋戦争開戦を目前にした一一月二三日の指示事項の実践事項をみると「一億前進ノ誓ヒ実行」「一ケ年間ノ実践事項再検討」「貯蓄励行ノ強化」の三項目があげられている。このように貯蓄の強化という国民ができうる行為を通して「大東亜共栄圏」を成立させるための話し合いがなされた。

昭和一六年一二月八日、太平洋戦争が勃発し、一億総蹶起、決戦への気運は一層強まった。一二月二五日に出された一七年一月常会の徹底事項は①必勝の誓、②国土防衛の強化徹底、③国民皆働の決戦生活確立、④一七〇億貯蓄の達成、⑤鉄銅回収の強化があげられている。実践事項として、

一、元旦午前九時全村民一斉ニ宮城遥拜

一、各家庭ニ於テ早朝氏神又ハ最寄ノ神社ニ参拜、宮城遥拜

一、各学校ノ祝賀式ニ多数出席ノコト

一、万歳奉唱ヲ行フコト

太平洋戦争開始後は、従来の興亜奉公日は大詔奉戴日(毎月八日)と代わり、一月八日が第一回大詔奉戴日になった。隣組常会はこの日の朝放送される「常会の時間」にあわせて開かれた。

北高根沢村ではこれらの内容を徹底する事項が一七年一月二五日の常会で具体化した。内容をみると次のようである。

一大詔奉戴日設定ノ件

(一) 常会ノ際実施スル事項

(1) 昭和一六年一二月八日渙発セラレタル詔書ノ奉読

(2) 必勝ヲ祈願スルコト

(二) 常会ヲ通ジテ徹底セシムル事項

(1) 毎月八日ヲ大詔奉戴日ト定ムラル、従来ノ興亜奉公日ハ之ヲ廃止シテコノ日ニ発展帰一セラレタル

(2) 大東亜戦争完遂必勝ノ国民士気ヲ昂揚スル為、一二月八日内閣告諭ノ趣旨ノ徹底ヲ期スルコト

(3) 左ノ事項ノ実践徹底ヲ図ルコト

(イ)必勝祈願 (ロ)国旗掲揚 (ハ)職域奉公

二は防空強化促進、三は長期戦争経済への協力として、貯蓄増強がうたわれ、四に軍事援護の強化徹底があげられている。このように部落会、隣組は常会を通して戦時総動員体制の重要な柱として、位置づけられ村民生活の統制機構の役割を果たしていた。

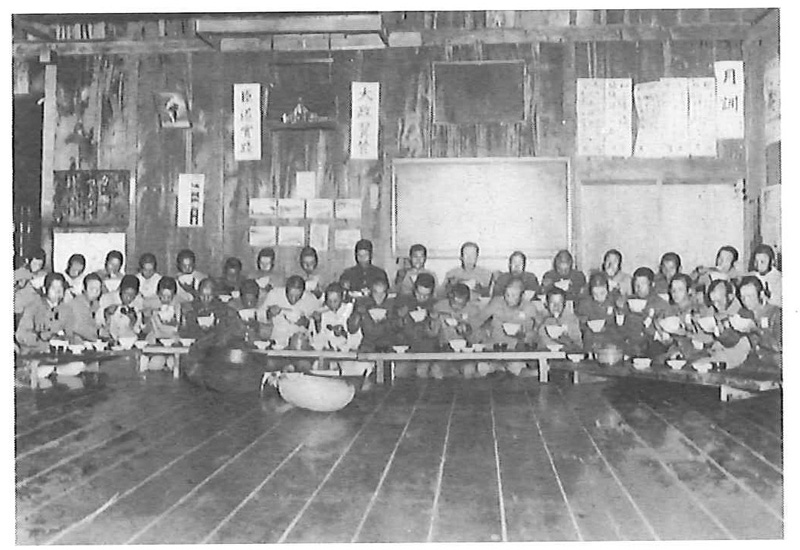

図34 宇都宮農学校の学徒援農奉仕隊での食事(北海道静内)(大谷 栃村俊光提供)