在郷軍人(陸海軍の予備役・後備役・補充兵役・国民兵役にあった者)の動員には、戦時における充員召集と臨時召集(赤紙)があった。当初は動員部隊の要員を充足するための充員召集で、その後必要ある場合に臨時に在郷軍人を召集するのが臨時召集であった。動員令は大本営・陸軍省から第一四師団司令部・宇都宮聯隊司令部へ通達され、聯隊区司令部における動員計画によって召集令状が調製され、喜連川警察署を経由、警察官が役場へとどけるのである。太平洋戦争中には兵事主任が警察署へ呼び出され令状をうけとることが多かった。

召集令状は軍用封筒(山型の朱線に「秘」がついている)に入れられ、警察署から役場につくと兵事係は村長または助役の面前で開封し在郷軍人名簿と誤りがないか照合点検し、役場の急使を呼び、動員カバンに入れて応召兵の自宅に向かわせ、到達すると召集令状(赤紙)の片方の受領証に日時・記名捺印をうけて役場へ戻る。すると兵事係は令状送達交付終了通知書を調製して軍用封筒に入れ警察署長に送るのである(黒田俊雄編『村と戦争』所収「兵事係の証言」)。

日中戦争で阿久津村に召集令状がきたのは、戦争開始一週間後の七月一五日である。

七月一五日午後七時五〇分動員令

喜連川警察署長ヨリ予想ニ接ス

同日一五日午後九時七分動員令下一袋受領

同月同日 午後九時三〇分急使派遣ス

こうして最初の赤紙は、後備航空兵一等兵S・Fにきた。七月二〇日浜松飛行第七連隊へ召集されることになった。令状を交付し終わった時間は一五日午後一〇時一一分である。

急使は各方面に分かれて派遣された。一三年五月八日の場合は、午後六時三五分に予報をうけ、七時三三分に動員令をうけ、七時五〇分に急使は上阿久津・中阿久津・宝積寺・石末方面に出発し、帰還時刻は遅い所で石末の九時四〇分であった。昭和一二年の早い時期の召集令状の交付は一般に午前一時、二時という夜に実施されていた。周囲を考えての行為と思われるが、真夜中に起こされ、赤紙をうけとる時の気持はいかばかりかと心中察するものがある。召集令状が頻繁になると時間は関係なく昼間も交付されるようになった。

早い時期に出征した兵士たちは、村の小学校で壮行会をうけ、多くの人たちの見送りをうけて出征していった。しかし、戦局が厳しくなった一六年ごろになると防諜の意味で応召されていく兵士たちには多くの制約が加わった。

一、服装は私服で、奉公袋はわからないように風呂敷でつつむこと

一、挨拶まわりは省略する

一、応召のため挨拶状は発送しないこと

一、応召期日におくれないように汽車・電車の発着時間を正確に研究し、なるべく前夜より応召部隊所在地の旅館に宿泊すること

一、自分の令状は絶対に他人にみせたり言外しないこと

一、単独で入隊すること

一、遺品として髪、爪などを家族に残しておくこと

このような傾向は太平洋戦争開始後、さらに厳しくなった。

阿久津村の赤紙召集者をみると(表31)、数の多い年は昭和一二年の一一五名、一六年の一六〇名、一八年の一二四名、一九年の二二九名で多くの人たちに召集令状がくだった。一二年は日中戦争の開始の年、一六年は七・八・九月と太平洋戦争を予期するかのように多くの召集令状が下った。とくに太平洋戦争の敗色が濃くなる一九年をみると三月に一一回も急使が派遣され、三日に一度は召集令状が村内どこかの家に交付されていった。召集令状も大部分は一日に一名~三名の割が多いが、例えば一六年七月一日は四三名、七月二四日は五九名と一回に大量の召集令状が下されたときもあった。数の多い昭和一九年は一日に一名から三名位でとくに人数が集中することはなかったが、連日赤紙は村内に配られていた。「史料」は昭和二〇年のものは見当たらないため不明であるが、一八年、一九年で三五〇余名の青年が応召されていった。一九年一〇月はゼロ、一一月、一二月で七名とその数は減少していったことを考えると、ほとんどの青年はすでに召集されて村にはいなかったと思われる。戦争は昭和二〇年を迎えて厳しく敗戦への道をたどった。

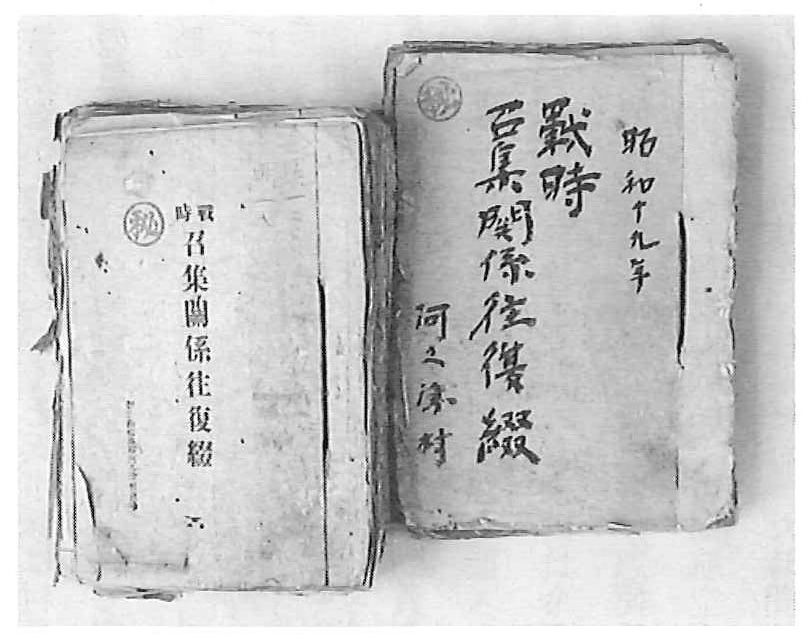

図38 召集令状関係書類

表31 赤紙召集令状交付状況

| 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | |

| 名 | 名 | 名 | ||||||

| 1 月 | 名 | 1(1) | 5(2) | 11(6) | ||||

| 2 月 | 1(1) | 名 | 2(2) | 名 | 3(3) | 8(5) | ||

| 3 月 | 1(1) | 2(2) | 4(2) | 6(1) | 名 | 5(2) | 73(11) | |

| 4 月 | 3(2) | 15(3) | 6(2) | 5(2) | 8(1) | 26(6) | ||

| 5 月 | 18(2) | 2(2) | 4(3) | 2(2) | 2(1) | 20(9) | ||

| 6 月 | 名 | 1(1) | 3(2) | 2(2) | 1 | 5(1) | 19(3) | 22(11) |

| 7 月 | 4(3) | 2(2) | 5(3) | 2(1) | 119(7) | 6(1) | 15(4) | 22(8) |

| 8 月 | 54(2) | 16(4) | 7(4) | 1(1) | 15(1) | 2(1) | 7(3) | 35(10) |

| 9 月 | 13(1) | 10(3) | 12(2) | 8(2) | 16(3) | 1(1) | 35(6) | 5(4) |

| 10 月 | 36(3) | 1(1) | 1(1) | 12(3) | 6(5) | 0 | ||

| 11 月 | 1(1) | 4(1) | 9(3) | 1(1) | 15(2) | 17(4) | 3(3) | |

| 12 月 | 7(2) | 1(1) | 2(1) | 8(1) | 2(1) | 4(2) | ||

| 計 | 115名 | 66名 | 57名 | 32名 | 160名 | 54名 | 124名 | 229名 |

注 ( )内の数はその月に交付された回数、例えば12年8月の54名は15日に52名、25日に2名、2日で54名に交付された。

阿久津村「戦時召集関係往復綴」より