原子爆弾の投下で新たな対応に迫られた政府は国民に対策を示した。それが「新型爆弾対策に関する件」である。喜連川警察署長からの指示をうけた北高根沢村警防団長は一四日に隣組の回覧板と、要所への掲示などで周知徹底を図った。それは「低姿勢でガラス窓の近くに避難せよ」とか「身体の露出部分を少なくせよ」という程度のものであったが、国民の間には新型爆弾の恐るべき破壊力の噂がささやかれていた。一四日は昼間めずらしく空襲警報はなく、夜中の一一時〇五分に発令されたのみであった。翌一五日は朝五時三五分に空襲警報がなりいつもと変わらぬ朝であった。しかし阿久津村では村長と警防団長の名で、「本日正午一二時を期し詔書御渙発並びに「ラジオ」を通し天皇陛下御自ら全国民に対し御放送があるので部落民全員が御聴聞あるように」との書類がまわされた(史料編Ⅲ・四二六頁)。

国民はこの重大放送を、さらなる戦闘意欲を高めるためのものと信じていたが、放送で思いもよらぬ敗戦という事実を知らされた。

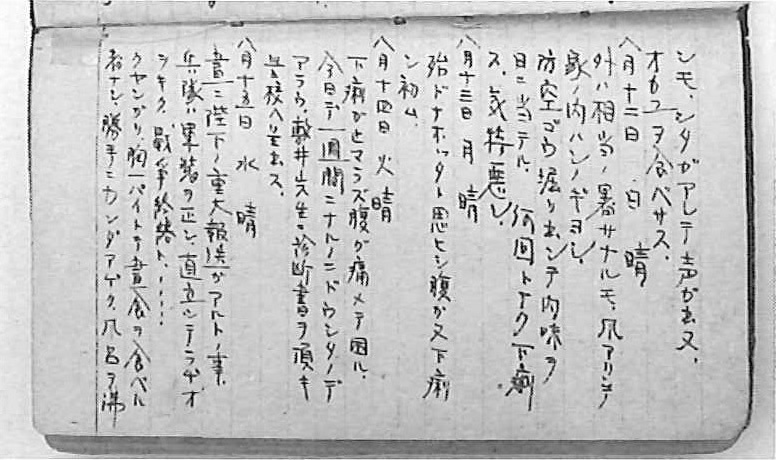

神国日本を信じ、本土決戦で「一億玉砕」を覚悟し、九十九里浜に上陸する敵と竹槍で戦うことを確信していた人々に「堪ヘ難キヲ堪ヘ、忍ビ難キヲ忍ヒ……」の言葉は、雑音のなかにあって、あまりにもはっきりと聞きとれた。そのときの状況を高根沢町域の人たちはどのように聞いたか、田代ユキヱは記録の中に次のように記している。

八月十五日 晴天

昼ニ陛下ノ重大放送ガアルトノコト、兵隊ハ軍装ヲ正シ、直立シテラジオヲ聞ク、戦争終結………クヤシガリ、胸一パイトテ昼食ヲタベル者ナシ、勝手ニ力ンダアゲク風呂ヲ沸カシ皆入浴シテ早々隊へ帰ル………戦死者、戦傷病者、罹災者、遺族ニ何トモ申訳ナシ

日記は続く

八月十六日 晴天

涙ノ一夜ハ明ケタ、空ハヨイ晴天、何事モシラヌゲダ、弟の貢ハ行ク必要モナケレド寮ヘ帰ル、家ニクル人、クル人、皆戦局ノ話ヲシテナゲク、未ダ止メヌ、一人残ラズ倒レルマデヤルト意気込ム人が多イ

国民のうけた衝撃は余りに大きかった。勝つまでは、最後の一兵に至るまで戦いぬくと、さきほどまで思っていたのに、すべては終わりだと国民のすべてが思った。農民も農作業に忙しい時期なのに、仕事につく人もなく、国民は奈落の渕におとされた。

図40 敗戦の日の日誌(花岡 田代ユキヱ家蔵)