農家は隣保互助共存同栄の精神を連ねて結束強固なる団体を組織し、これを単位として農事の改善をなし、必要なる施設経営を行い生産を増加し、冗費を省き、もって農家経済の充実、安定を図り、さらに進みては是をして矯風、強化の中心たらしむべし

そして、農家五戸~一〇戸を一単位として組織し、農会、産業組合との指導・協力関係のもと耕種法改善、共同作業、自給肥料改良と増産、病虫害の共同駆除予防、副業、金融、共同販売・購買、役畜の共同利用、互助救済、納税準備、道路・水路の維持管理などの事業を行うことを定めている。この組合は昭和一二年には約九、四〇〇設立されていた(昭和七年の産業組合法改正のとき法人として産業組合に加盟できる農家組合を農事実行組合と呼んだので、こちらは「農事組合」と改称していた)。しかし、戦時統制機構の最末端の組織にするには農事組合は規模が小さすぎて十分に役割を果たせないと考えられて、組合の規模を三〇~五〇戸へ整理統合し、部落農事実行組合と称した。昭和一四年には三、五八五組合となった。塩谷郡には二六九組合、うち高根沢では北高根沢村二六組合(非法人、農会の農区の範囲で一組合)・一、三五五戸、一組合平均五二戸、阿久津村二六組合(非法人・同前)・八〇五戸、一組合平均三一戸、熟田村一六組合(一組合は法人・同前)・七三二戸、一組合平均四六戸だった。

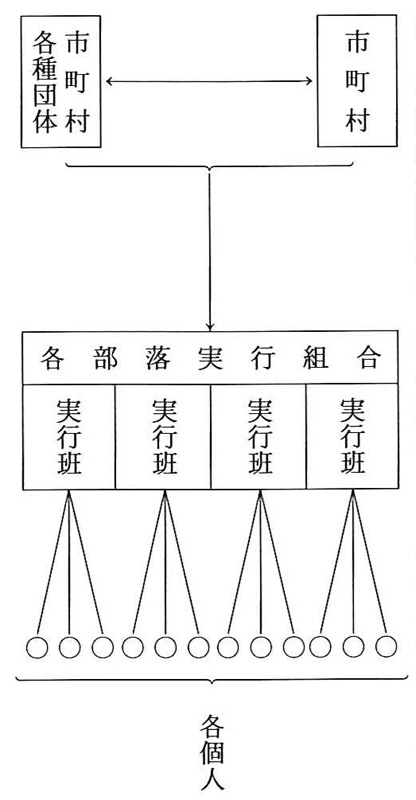

昭和一五年(一九四〇)大政翼賛会の発足により部落農事実行組合は表34のように町村の下の機関として位置づけられ、行政の末端を担わせられた。その運営については次のようにきめられた。

一 組合に実行班、事業係を設け、有機的結合団体とする

二 組合役員は一人一役、適材適所主義とする

三 組合を農林計画の綜合実践団体としての実を挙げさせるため各種計画を集中する

四 各種施設は組合対象に集中すること

五 組合を単位として各種資材、物資の確保並に配分の適正を図ること

六 農会及産業組合への団体加入による部落単位の生産・経済統制の確立を図ること

七 組合を主体とする部落常会を開催すること

八 各種助成金、奨励金は組合に集中すること

部落農事実行組合は農林業生産計画の綜合実践団体で、必要な資材・物資・助成金等はここに集められて個々の農家へ配分された。また、組合の指導・督励には市町村経済更生委員会を中心に役場、農会、産業組合、学校が協力して当たることになった。国・県・村からの通達、村内の協議事項などは組合単位の「部落常会」で行われることになった。

部落農事実行組合の記録が一部残っている「石末宿実行組合記録」(石末・野沢俊子家文書)でその活動を見てみよう。

この組合が発足したのは昭和一三年五月、六月二八日に部落常会兼組合臨時総会を開いて役員を決定。各班の班長が役員になっているが、組合長野沢茂堯(一班々長)、副組合長福田明(二班々長)、直井直三郎(三班々長)、会計根岸勝一郎(四班々長)、滝慶治(五班々長)で組合が運営されていた。昭和一四年一年間の主な事業をあげると表35のようである。常会での諸連絡、軍用甘藷、干草、縄等の供出割当、出征兵士宅の農作業の手伝い、農事の講習、伝習会の世話、配給される肥料の配分、出征兵士の歓送、戦死者の村葬の準備、満蒙開拓の青年らの歓送と農事実行組合の事業は村の日常生活の共同化の実態をよく示している。統制された生産と生活の共同体として村を再編する役割を農事実行組合は果たしていったのである。

表34 部落実行組合の地位

表35 石末宿農事実行組合事業記録(昭和14年)

| 1月12日 学校道砂利敷 39名出場、10時~午後4時半迄、 |

| 18日 堆肥積込み週間(~3/24)実施 |

| 21日 足立知事視察、成績優良の賞詞と激励をうける |

| 28日 軍用甘薯供出、33貫500匁、代金6円82銭 |

| 2月 7日 軍用乾燥蔬菜、里芋供出集荷、8日出荷 |

| 3月 3日 米麹ねかせ方講習会、午後4時、組合長宅 |

| 6日 班長協議会、(1)道普請(2)農会補助金(6円40銭)組合事業費に、(3)駐在所電話架設寄付の件、(4)堰普請の件 |

| 17日 第一班に新規加入2名、臨時総会で承認 |

| 19日 道普請、8時集合、午前中で終わる |

| 20日 堰普請、40余名出動、午後5時終了 |

| 4月 9日 部落常会、午後4時(1)野沢晃之進小麦品評会出品好成績 |

| (2)組会貯金利子の報告、(3)肥料配給量、綿糸、鉄等の節約(4)米の品種統制の件 |

| 11日 馬洗い場新堀坂下設置 |

| 27日 満蒙開拓青少年義勇団入団者小山正夫、野沢香、斉藤吾平、阿久津輝一歓送餞別(1人10銭)、出発時神 |

| 社参拝餞別は金5円 |

| 5月 9日 満蒙開拓青少年義勇団歓送、午後五時於当村八幡宮、開拓成就祈願式 |

| 13日 班員会議、午後6時、農事実行組合強化のため新たに3組と農業部を設置 |

| 14日 出征兵野沢一夫君餞別(シャツ・猿股、代金3円20銭) |

| 農事実行組合指導について班長会議、(1)農事時報代、(2)部落常会開催場所を南部野沢組合長宅、中部福田 |

| 班長宅、北部滝班長宅の三箇所とする。 |

| (3)苗代害虫駆除、薬品共同購入、1反当2銭、総坪数2町5反(4)綿採種担当者、根岸周平、福田明(5)軍事 |

| 関係農産物増産の件(6)代掻伝習会、裏作協議会の件 |

| 16日 野沢一夫歓送午前8時八幡宮 |

| 17日 代掻伝習会実施、大宮村手塚治平氏実際馭法実習、参加者良好の成績 |

| 22日 苗代駆除実施、総反別27町5反、金5円40銭 |

| 28日 畜力除草地田植え実施、組合長田1町7反に実験的にやる、喜連川より五月女14名出張してくる、県農務 |

| 課員視察。(29日も) |

| 6月 3日 裏作競技会審査実施、部落常会(1)出征家族への勤労奉仕協議、野沢茂武宅田植人夫手配二十人くらい、 |

| 20日頃田草取り手伝い |

| (2)小麦収穫終ったので馬洗い場寄付募集、青年団に委託 |

| 25日 出征兵家族水田除草、青年団が実施したので組合は二回目にする |

| 28日 組合総会(滝宅午後三時)役員改選 |

| 30日 部落常会(1)班長申合せ 時間励行他、(2)7月7日日支事変一周年記念事業執行 |

| (3)タービン水車利用共同作業所補助申請提出 |

| (4)軍用縄供出、村割当千玉、40貫、各字配当額 |

| 籠関 40台(機械)400玉 石末・向原 30台300玉 |

| 中阿久津 15 150 赤堀 5 50 |

| 宝積寺 10 100 大谷 10 100 |

| 計 110台 |

| 常会決定事項 宿坪 二〇〇玉、向原 一〇〇玉 代金1貫目21銭8厘(個人へ割当) 7月15日迄に |

| 仕上げ置くこと |

| 7月 3日 馬洗い場設置寄付募集協議 日支事変記念事業にする実行組合・青年団合同発起とす |

| 募集金額 27円50銭 |

| l0日 出征兵野沢宅田除草、午前5時集合各班1名参加、午前中終わる |

| 根岸留吉君戦死公報昨日到着、村葬につき道路修理(班長会議) |

| 12日 道路修理実施(各班半数参加) |

| 23日 噴霧器1台村農会より支給 |

| 8月22日 部落常会・時局講演会に関する班長会議 |

| 9月10日 実行組合班長会議、(1)軍用供出干草、11日組合長宅集荷48名50梱 |

| (2)防護団第二班長根岸周平氏とす、(3)忠魂社寄付宿坪割当70円83銭 |

| (4)道路清掃は彼岸の入口日とす |

| 11日 組合員野沢源八郎氏死去、弔旗贈呈、干草供出は12日に延期 |

| 12日 青年団、銃後労力奉仕で野沢茂武宅稲扱手伝い、関東・東北防空演習に協力 |

| 21日 秋期道路清掃、午後2時迄、 |

| 12月16日 班長・組長会議(1)アルコール原料干甘薯供出、18日午前9時、組合長宅27名40俵1貫500匁、(2)肥料配給 |

| (硫酸カリ)、(3)水稲種子交換週間実施 |

| 23日 軍用甘薯供出、午後5時自動車にて出荷。 |