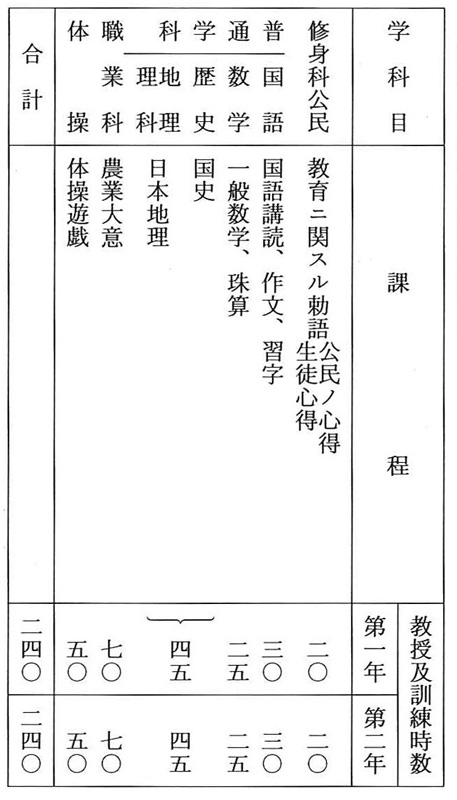

阿久津村に村立青年学校の学則が制定されたのは昭和一〇年六月である。学校設立の目標は心身を鍛練し、徳性を涵養すること、職業及び実際生活に必要なる知識技能を授け、国民の資質を向上させるとなっている。そこには軍事的性格の表面化は余りみられず、上級学校の補完的役割を果たす傾向がみられるが、教授内容からは青年に対する軍事教練の強化が図られていた。学校には普通科、本科、研究科の三科がおかれ、教授、訓練期間はそれぞれ二年、五年、一年となっている。それぞれの科では授業内容は共通しているが、科により授業時間数は大きく異なっている(表39参照)。

内容は普通科では高等小学校と同様に学科が主で教練はみられず、地理・歴史と農業が主役であるが、大きく異なるのは本科と研究科で本科六一パーセント、研究科六六パーセントと総時数のうち教練と農業科に多くの時間をさいていることである。また授業、訓(教)練などは季節によって異なり、農繁期の五・六月は避け、農閑期の十二月、一月、二月に多くの授業が集中している。このようにして青年たちはしだいに戦時体制のなかにまきこまれていった。

このような中、昭和一〇年の通常県会で渡辺志郎(河内郡選出)は、青年学校の教育が教練一辺倒であると批判し「小中学校で行われる修身のような型にはまった教育でなく、少なくとも社会人として是からさまざまに立っていくために、荒立った気持を直して朗らかな、本当に深い所の考えをもつ情操教育を施すという所の必要はないか」と述べている。軍国主義体制が教育全般をおおっていく時代に青年学校を本来の職業教育の場にしたいと考える渡辺議員の発言は注目に値する。

表39 青年学校本科授業内容

研究科は本可とほぼ同じのため略す