昭和期に入ると新たに「自発的学習」が叫ばれるようになったが、昭和六年満州事変勃発、次いで日中戦争と国をあげて戦時体制に入ると教育は郷土教育、報徳教育へと変わっていった。

郷土に即した「教育の実際」では郷土で活躍した先輩偉人を教材とした内容が学ばれた。昭和六年、上高根沢小学校では篤行家で奨学資金の造成など教育進展のために努力した赤羽宥松、売薬業、公共慈善事業に尽くした宇津権右衛門、荒地を拓き、独力で七〇余町歩の耕地整理を断行し、大農式経営の先駆者であった阿久津徳重などが郷土教育に取り上げられた。教材の郷土化は郷土の地理・歴史が材料となりこの面が授業で取り上げられた。

昭和一六年(一九四一)三月一日国民学校令が公布され、四月一日より小学校は国民学校と改称された。国民学校令によると国民学校は「皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為ス」ことを目的と定められ、初等科においては国民科、理数科、体錬科、芸能科の四科で高等科は実業科を加えて五科となった。教育方法としては軍隊の訓練方法を取り入れた「錬成」が導入された。

昭和一六年当時の熟田尋常高等小学校の学芸会のプログラムの主なものをみると表41のようで時代の背景が映しだされている。

内容はすでに戦時色的の濃いものが登場し、その外にも「南進男子のうた」「国民協和のうた」などがみられ、人物には郷土の英雄や尊王の志の厚い忠臣がとりあげられた(史料編Ⅲ・一一四三頁)。

戦争が深刻化していく過程で学校の教育方針などもしだいに戦時色を示していった。阿久津尋常高等小学校大谷分教場の教育方針変遷をみることにする。昭和一三年をみると六項目があげられている。要約してみると、郷土の研究に努めること、学習態度を自発的、研究的に行う。個性の尊重、勤労愛好の精神、日本精神の顕揚・社会教化に努めるとなっている。訓育上の要項をみると、道徳的判断を養う、自治訓練の徹底、国家奉仕の精神、報徳精神の徹底、国民精神総動員の趣旨に則り一致団結心の養成などがあげられている。そこには日本精神の顕揚、国家奉仕の精神という一方で、個性の尊重や自治訓練の徹底などがみられ、自由教育的な要素と国家主義的要素が混在しているが訓育面では国家主義的な面が強調されていた。

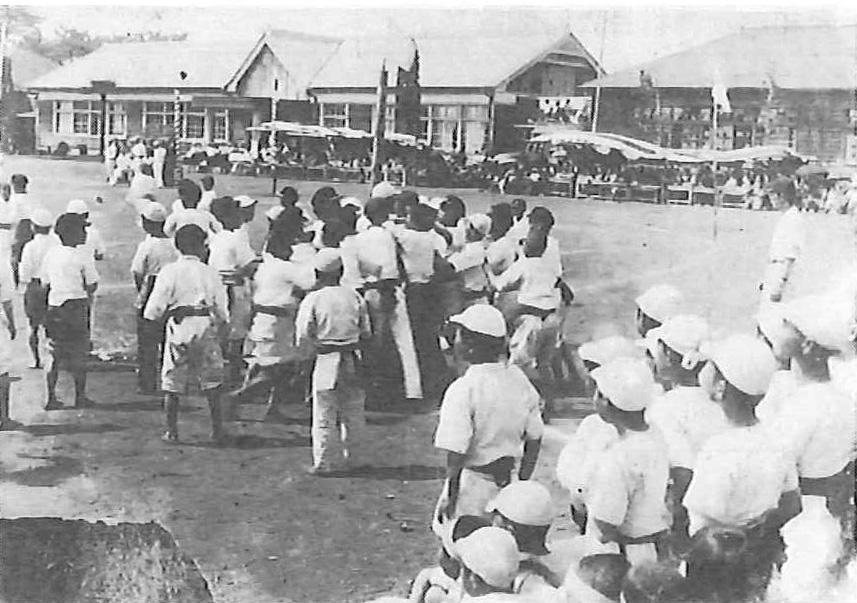

戦時中の学校経営方針を昭和一八年でみると、「青少年学徒ニ賜ハリタル勅語ヲ奉体シ決戦下皇国民タルノ使命ヲ自覚セシメ、皇運扶翼ノ臣節ニ生クル信念ト実践力トヲ有スル皇国民錬成ニ力ム」とある。努力点としては「国体擁護ノ信念ヲ振興シ、剛健ナル人物ノ育成ニツトム」とし、集団訓練の徹底、軍人擁護教育に努め国策遂行に協力する生活態度を涵養するといった内容で、努力点は一挙に戦争遂行下の内容に変わった。そこには自治、個性の尊重などは完全に消えていった。このように学校にみられる教育方針、運動会、学芸会にみられる戦意高揚のプログラムは村の生活そのものが戦争協力体制に組みこまれていく中で大きな役割を担ったとみられる。

図45 戦時中運動会の棒倒し(石末 矢田部敬提供)

表41 熟田尋常高等小学校学芸会プログラム(抄)(昭和一六年)

| 種目 | 題 | 学年 | 種目 | 題 | 学年 |

| 唱 | 海・軍艦 | 三年男 | 体操 | 愛国行進曲 | 六年女 |

| 遊戯 | 興亜行進曲 | 五・六年女 | 遊戯 | 日の丸日本 | 一年女 |

| 唱 | くろがねの力 | 高一女 | 劔舞 | 児島高徳 | 三・四年男 |

| 暗誦 | 軍旗 | 三年男 | 戯 | 銃後の花 | 高二女 |

| 唱 | 那須与一 | 二年男 | |||

| 〃 | 尊い宮様 | 五年男 | |||

| 暗誦 | 村上義光 | 高一女 | |||

| 劇 | 新兵さん | 六年男 | |||

| 唱 | 戦車隊のうた | 高二男 | |||

| 兵隊さん |