昭和二九年(一九五四)の町村合併で熟田村の伏久、文挾、飯室の三字は北高根沢村に合併し、町村計画により熟田村の文挾小学校と北高根沢村の中央小学校東高谷分校の統合が計画されたが、両結社民の同意が得られずひきのばされていた。そもそも東高谷地区は南部は中央小学校、北部は熟田村立文挾小学校、西部は花岡小学校と三校にまたがり、何かと不自由であった。やがて仁井田駅前商店街が発展するにつれ、文挾校への委託児童は増加する一方で結社内児童の七五パーセントに及ぶに至った。委託料は児童一人当り二〇〇円と高額で父兄の負担は容易でなく、その時に熟田村から委託料の増加と増築のための寄附割当があり、結社一同は独立校建設の結論に達した。そして昭和二五年、長い間懸案だった熟田村への学童委託を解消して北高根沢煙草収納所を仮校舎として東高谷分校が開校した。このようないきさつから地区民の学校への関心はかなり強かった。東高谷学区の特色は、南部は農業が主で職業も余り変らず定住者が多く、北部駅前通りは商業、勤め人など複雑で移動する者もかなりみられた。鳥山線を介して都市との交流も盛んで新しい思想・風習が流入し学童生活にも多くの影響を与えた。仁井田地区は地理的環境から烏山街道を境に北部は文挾小学校へ南部は東高谷分校に通学しており、教育上東高谷、文挾両校の統一の必要が叫ばれていた。

昭和二九年の町村合併は急速に両校の合併を具体化した。翌三〇年に村当局の方針は分校と文挾校を合併させ、東高谷分校は矢板高校分校の独立校舎になる予定であったが結社民一同の反対で実現しなかった(「学校沿革誌」東高谷分校)昭和三一年七月村会に「文挾小と東高谷分校は可及的速に合併するものとす」との議案を提出、直ちに議決された。その後合併についての話し合いは具体的に続けられた。昭和三三年一二月三日両校を統合してつくる北小学校について懇談会か開かれた。役場側は校舎建築の補助の対象は新敷地に新校舎を建てることで通常の半額ですむこと、それにはまず両校の統合が前提になっており、その方向で事を進めてもらいたいと述べている。三四年一〇月二六日の村会協議会で町長は次のような意見を述べた。

一、新校舎を建てる前に統合した形でなければ補助の対象にならない。

一、今度の統合については一文でも寄附はもらいません。

この説明をもとにした東高谷結社の話し合いでは賛成の意見が多かった。次いで町長は「第一の関心は敷地であると思うがこれを先にしてはまとまらないと思う。それで統合してから両者で敷地をみつけてもらう。どうしても決まらない場合は当局にまかせてもらって公平無私で決定します」と述べている(「議会議事録綴」)。

こうして昭和三六年二月町議会で同年四月一日より高根沢町立北小学校の発足が決議された。校舎は文挾小学校を文挾教室、東高谷分校を東高谷教室とし従来通り授業を行った。事務上学校の所在地は四月より九月までは東高谷教室とし、一〇月から三月までは文挾教室とした。尚、校長、教頭の主として勤務する場所は月、金曜日は校長は文挾教室に、教頭は東高谷教室に火、木曜はその反対とした。水、土曜はどちらも自由とした(昭和三六年六月起「学校沿革誌」高根沢町立北小学校)。敷地が決定したのは三八年一月一五日、同年九月二七日に第一期工事に着工、設計管理は橿渕建設事務所、施工は桜井建設株式会社で工事は進められた。二期工事は三九年一月二七日に着工、一期工事竣工は三九年九月一〇日、二期工事は三九年九月一八日に竣工、直ちに移転に移り一〇月五日開校式となった。

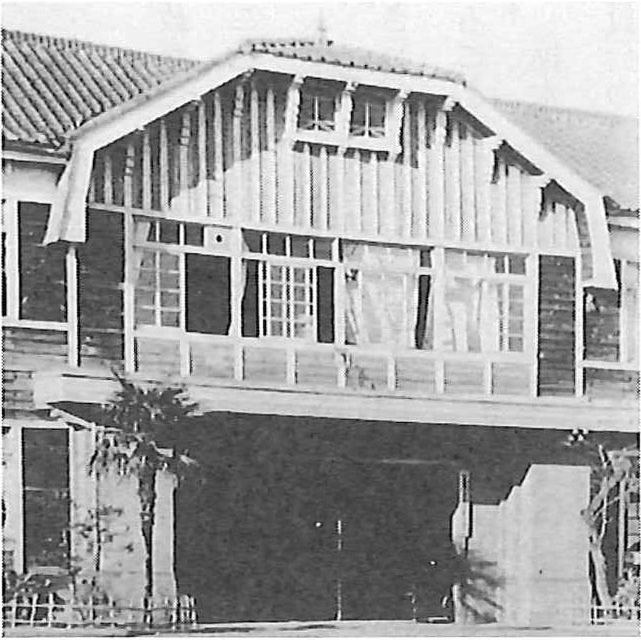

図2 昭和30年代の文挾小学校(太田 藤田潔提供)

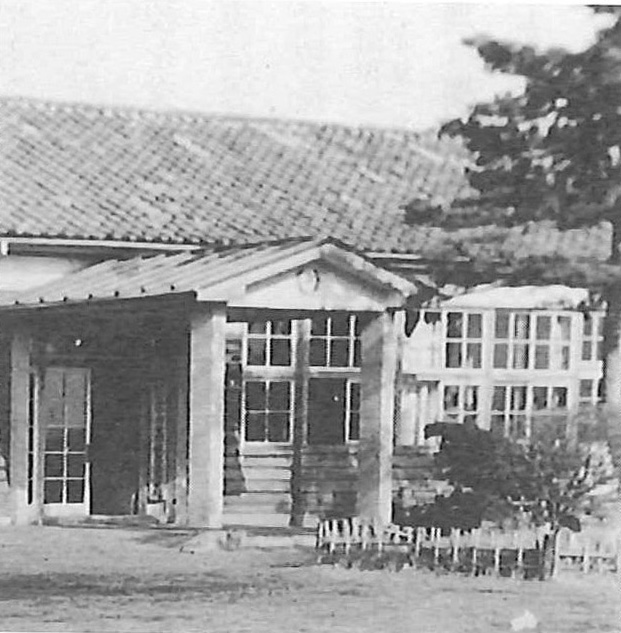

図3 昭和30年代の東高谷分校(太田 藤田潔提供)