(前略)先ず農村に於いては封建的な土地制度を根本的に改革し、非耕作地主の土地を没収し耕作権を確立し、農民は意を安んじて農業に従事し生産力を最大限に発揮して食糧問題の解決に努力しなければならぬ。又山林原野は広く農民に解放し共同の利益のために使用さるべきである。農業会民主化のためには無能地主役員を一掃し、働く農民の代表を選出し根本的機構改革を断行すべきである。供出問題解決のためには戦争犯罪人たる官僚の独善的なる指令を排し、農民の自主的機関の運営によらざれば断じて不可能である(後略)(浜野・前掲書、二一頁)

戦前の活動家たちはつぎつぎに組合に参加し、青年たちも新しい農業と農村の在り方を求めて組合に加わってきた。そして、この宣言と運動方針に従って農村の民主化や供出問題に取り組み、各地に支部を結成していった。阿久津村では翌二一年(一九四六)一月一〇日に支部が支部長斎藤石見・組合員三〇〇名で石末に結成された。五月一五日には熟田村支部が支部長鉢村利雄・組合員一五〇名で狭間田に結成された。北高根沢村は戦前は農民組合支部がなかったので遅れたが、昭和二二年五月二六日にようやく結成された。支部長福井一二・組合員一五〇名で下柏崎に支部を置いた。

当時の供出は村に割り当てた供出量を村内の各自治会に割り当て、それがさらに各農家へ割り当てられていた。この自治会割当て、個人割当ての際、村の有力者の介入で割当てが不公正になるという批判が多かった。日農県支部はこの割当てを決める県、市町村の供出委員に日農組合員が参加すること、個人割当てを廃止し部落割当てに止め、連体責任制を取ることを要求した。

昭和二一年一月末に最後の官選知事として着任した小川喜一は栃木県の供米成績が五〇パーセントに満たない状況に危機感を抱き、三月一六日から「強権発動」をして供出をしない農民から隠しておいた米を収用した。これに対して供米成績が五〇パーセント台だった芳賀、塩谷、河内郡では強権発動に対する不満が爆発し、三月二三日、芳賀郡中心に約四千人の農民が県庁前広場に押しかけ強権発動反対の集会を開いた。二五日には芳賀を中心に筵旗を押し立てて県下各地から一万人を越える農民が集まり、県庁前広場を埋めつくした。知事と交渉した柳正一他一五人の代表らが妥結した内容の主な点は要約すると次のようであった。

一 強権発動の対象にかんしては部落常会の意見を尊重する。また農民組織の意見も歓迎する

二 保有米は供出率の如何にかかわらず、一人当たり一日二合三勺としこれを六月末まで保有せしむ。七月以降は還元配給す

三 八五パーセントをこえる供出米は、これを町村内に保管し、還元米に充当す。なを田植期の配給については加配をみとむ

四 種籾は一反歩当たり一斗とする

五 摘発された隱退蔵物資の内容は県当局に於いて新聞紙上を通じて公表す(浜野・前掲書、四八頁)

これが大衆行動で県政を動かした最初であるという。この運動を通じて日農県連も自信を持つようになり、次の農地改革にも力強く取り組んでいった。

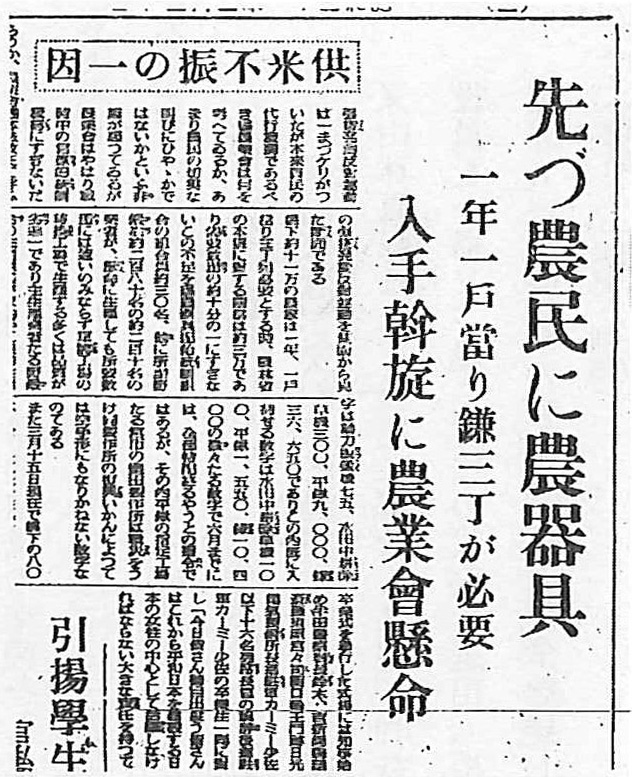

図22 供米促進策として農具供給を訴える(「下野新聞」昭和21年3月30日付)