インフレと食糧不足・物資不足のなかで、巨大な組織として農村に強い影響力をもつ農業会は混乱の中で供出米と農家保有米を確保し、食糧生産を回復させることが大きな役割となっていた。さらに二一年八月、第二次農地改革二法案ができると、県と農業会は法案の趣旨説明会、講演会などで農地改革と農村民主化を推進する役割を担った。そうした活動のなか昭和二一年一二月に、農業会の中心メンバーは公職追放になり、農業会は転機を迎えた。

昭和二二年一一月アメリカの協同組合から大きな影響をうけた「農業協同組合法」が成立した。この法案を議会に提案した和田農相は農業協同組合の特徴を次のように述べた。

第一は自由の原則であります。農業協同組合の設立、地区及び組合員の加入、脱退等は自由であります。第二は農民の団体として組合に於ける農民の主体性の確立であります(中略)。組合の運営に参加する組合員の資格を農民に限ったのであります。第三は組合が農業生産共同体であるという趣旨に基づいて生産に関する事業の強化を図った点であります。第四は組合の自主性尊重の建前から、組合に対する行政官庁の監督権を一定範囲に制限した点であります(『栃木県農業団体史』六九三頁)

そして、農業協同組合事業の発展を図るため食糧管理法など関係法の改正、金融の自主的確立の措置、技術員制度の確立、研究機関の設立など一五の付帯決議と共に農業協同組合法が成立した。かくて農民自身の手による民主的な協同組合が誕生することになった。

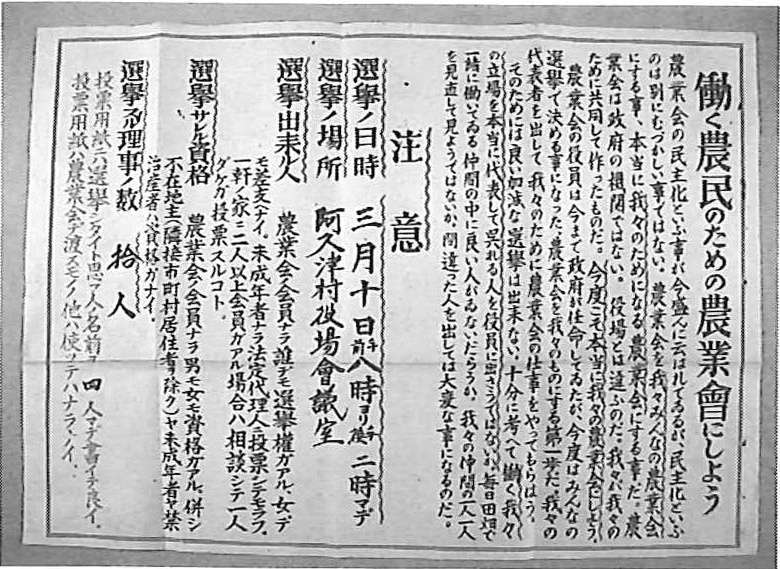

図25 農業会の民主化を訴える役員選挙のチラシ(石末 野沢俊子家蔵)