この一環として、昭和四五年五月に鬼怒川左岸台地の地区を包含した宇都宮市など一〇市町が宇都宮都市開発区域として指定を受け、国の開発事業として計画されることとなった。そして、翌四六年度から五〇年度を計画期間と定め、北関東地域における開発の一大拠点として、大規模な工業開発、新たなる住宅市街地の配置・整備の中で、鬼怒川左岸台地の総合開発事業は、重要な開発事業として位置付けられた。この計画の対象地域とされたのは宇都宮市街地から東方約一〇キロメートルに位置し、宇都宮市・真岡市・高根沢町及び芳賀町にまたがる鬼怒川左岸台地四万三〇〇〇ヘクタールで、これは、南北に長い洪積層の台地の平地林と畑地からなり、従来から水利条件の悪いところであった。しかし、御料牧場の創設や近年の都市化傾向により井頭公園の建設、また民間による大規模な宅地開発がみられるようになった。

こうした中で、宇都宮市清原地区の清原工業団地や真岡市大内地区に造成される真岡工業団地の選定とともに、高根沢・芳賀工業団地も選定されていった。栃木県企業局による高根沢町及び芳賀町にまたがる上高根沢・芳賀工業団地として造成計画が四八年に開始された。そこで、高根沢工業団地建設推進協議会が組織され、翌年には県の企業局長並びに各部長と両町の執行部が加わり、芳賀・高根沢地域開発促進協議会が組織された。ここでは、その目的として「芳賀町及び高根沢町に企業を導入するにあたり、今後における地域社会経済機構の変革及び環境の保全並びに関連公共施設等の整備・充足等、これらの対応策の確立と実施の促進をはかる」(史料編Ⅲ・一二八一頁)ためのものであった。

造成計画では、位置として県道宇都宮―向田給部線の南側で、大字上高根沢字上ノ原・台ノ原地区及び芳賀町大字下高根沢台地で、高根沢地区一二八ヘクタール、芳賀地区一六二ヘクタールの計二九〇ヘクタールが予定面積とされた。

そこに、東京都中央区に本社のある本田技研工業株式会社が進出企業として名乗りをあげ、月産二万台を目標に四輪自動車の生産を予定した(史料編Ⅲ・一二七八頁)。

こうして、高根沢・芳賀工業団地造成計画の説明会が、四八年二月から三月にかけて各地区で行われ、工業団地造成の概要説明と併せて、地権者の意見を聴取した。ここでは買収価格や代替地の意見が多く、企業誘致に対しては大部分が条件つきで賛成の方向であった。県は用地取得に関して、円滑に行うため高根沢農業協同組合と委託契約を結び、その期限を八か月後の四九年三月末までとした。

一方、地権者側は交渉の母体として「上野原土地改良共同施行組合(俗称上野原開田組合)」をつくり、県企業局・町と協議に入った。

おおよその合意が進んだ五一年の陳情書には、農協からの農林漁業資金の借入金の一括返済や諸税の納入を行うため、補償金の早急な全額支給の要望が出された。その中で、陳情書の前段には農民としての土地への思いとともに、四二年からの水稲の増産と経営規模の拡大を目標に、上野原地域二五ヘクタールの水田造成や揚水機の設置による灌漑用水事業が何であったのかという問が投げかけられていた(史料編Ⅲ・一二八三頁)。

本田技研工業株式会社の建設計画は、第一期から第四期に分け、三六〇億円の資本投下が予定された。敷地内にはテストコースとして一周四キロメートルの周回コースをはじめとして一,六〇〇メートルの直線コースと一,二〇〇メートルの総合コースなど九種類のコースが予定され、五二年七月より工事が開始された。そして、テストコースとしての栃木プルービンググラウンドと技術研究機関としての栃木研究所が設立された。なお、栃木プルービンググラウンドは高根沢町と芳賀町にまたがるため償却資産としての評価を高根沢町面積七三、八ヘクタール・按分率五〇・五一パーセントとし、芳賀町面積七二・三ヘクタール・按分率四九・四九パーセントとした。こうして、グラウンドの竣工式は五四年四月二七日に行われ、生産工場としての高根沢工場は、当初計画よりやや遅れ、平成二年に設立された。

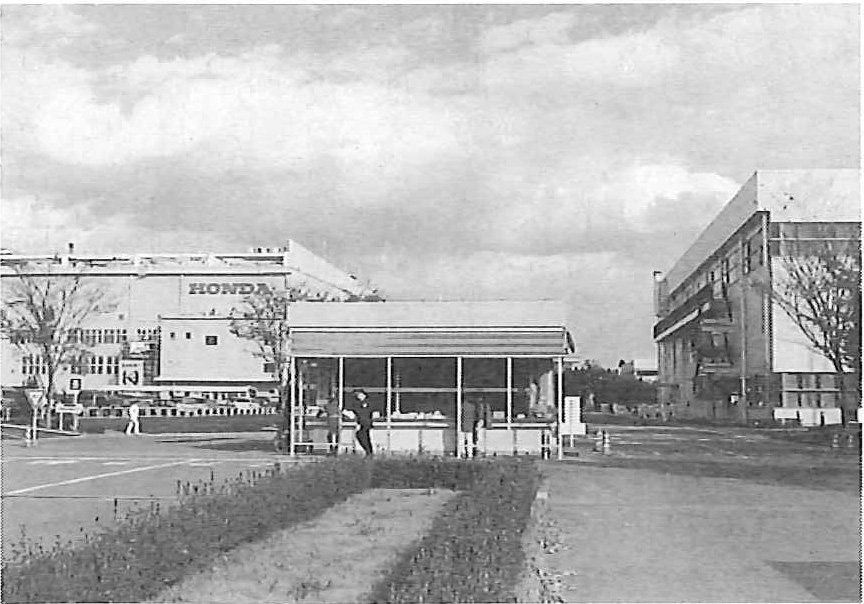

図9 本田技研の正面入口