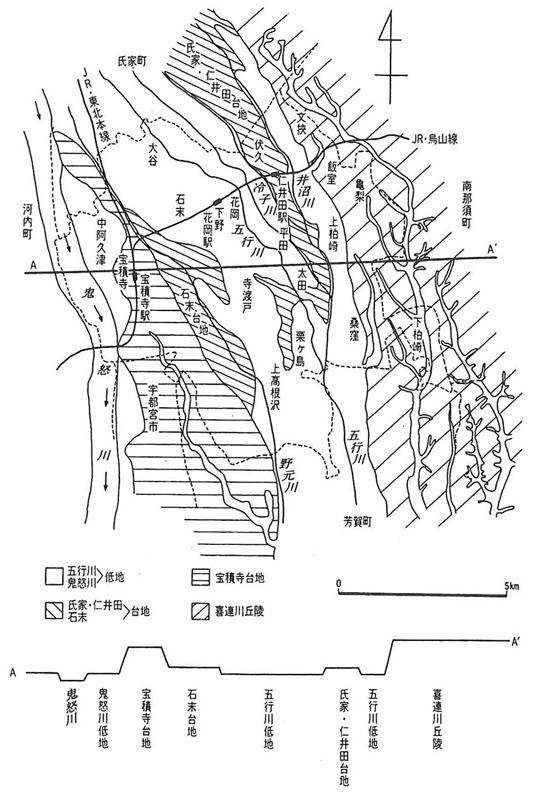

喜連川丘陵の大部分と宝積寺台地は、水の便が悪く、上柏崎・亀梨の集落付近を除けばそれらの大部分は、雑木林の生い茂るヤマ(山)であった。この山は高根沢町の人々にとって家庭燃料の供給地となったばかりでなく、生業としての薪炭類の生産地となり、また、堆肥の原料となる落ち葉の供給地でもあった。したがって、これらの山はまったくの自然の山ではなく、こうした山を利用する人々によって管理されてきた半自然の山でもあった。

こうした山が大部分を占めた宝積寺台地が本格的に開発され集落ができるようになったのは、東北本線宝積寺駅が開設された明治三二年以降のことである。

一方、鬼怒川低地および五行川低地は、現在では豊かな水田地帯を形成しているが、江戸時代は水はけの悪い土地であちこちに湿田を形成していた。中でも南部の上高根沢付近の低地は、大谷の井亀沼を水源とする井亀川、かわうそ沼川、岩清水と宿沼の湧水を水源とする長宮川、海老川、山根川、石沼川、行沢川、五行川などが流れ込んだ湿地であったといわれている。寛延二年(一七四九)の「上高根沢村差出明細帳」(史料編Ⅱ近世 一八頁)には、「当村は地窪で水付き地が多く、百姓地は悪水除けの堀浚い」とあり、上高根沢村地内は低地で湿地が多く、水はけの悪い土地であったことがわかる。そのため「悪水除けの堀」を掘り、川除け土堤を築かねばならなかった。悪水除けの堀の長さは、一三〇〇間、川除け土堤の長さ三三六間もの長さにおよんだという。こうした湿田の存在を物語るように、町歴史民俗資料館に田下駄が収蔵されている。田下駄は湿田での田植えや稲刈りの際に泥田に足がもぐらないように履いたものであり、資料館に収蔵される一足の田下駄は、湿田がかつてあったことをかろうじて伝えるものである。

一方、石末台地、氏家・仁井田台地は、五行川低地よりも若干小高くなったところである。こうした低台地は水の便が悪く、思うように耕作が出来ない土地であった。江戸時代に市の堀用水をはじめとする用水が開削され、農地化・水田化がはかられ、そして現在のように豊かな水田地帯となったのは、明治期以降に網の目のように水路が張り巡らされた結果である。

図1 高根沢町の地形区分・模式断面図(通史編Ⅰ 自然・原始古代・中世・近世 11頁より)