現在では土地改良事業により用水組合が土地改良区に組織替えされている。また用水路もU字管でつながれコンクリート化されたが、それでも堀さらいは春先の風景でもある。

昭和三〇年頃の用水組合は、堰を一つの単位として、世話人を中心に組織された。堰を管理する人をセキモト(堰元)といい、堰の近くの人を依頼した。堰元は堰の管理者として、堰にたまったゴミの除去や大水で堰が壊れた時などに知らせる役割を持っていた。

なお、用水の堀ざらいや堰づくりなどの連絡は、世話人が日取りなどを決めたあと、ジガカリにユイツギ(言い継ぎ)により口頭で伝えられた。ジガカリとは、用水を利用する農民で、堰ごとに組織化されていた。

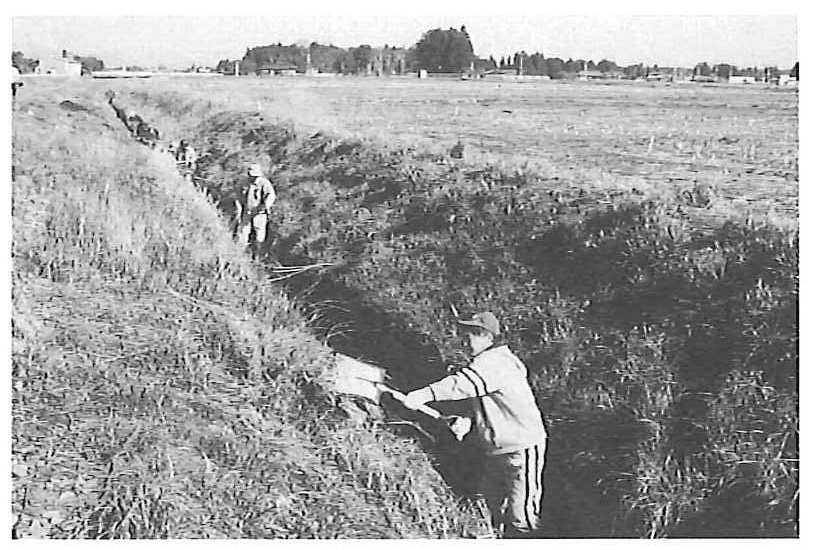

用水管理の始まりは、四月中旬からの堀ざらいに始まる。また土手が崩れている時には、ドテブシン(土手普請)が水路に堰をつくる前に行われた。現在では水路がコンクリート化され水路脇の草刈りや水路に溜まった土を取り除くが、水路がホリッコと呼ばれた素掘りの堀の頃は、ジガカリが出て仕事に当った。道具としては堀の土をあげるサブロウ(スコップ)や堀脇の草や枝を切るカツラガマ、それにゴミを集める熊手が使われた。カツラガマは草刈り鎌よりやや小ぶりな鎌であったが、刃が厚く小枝は簡単に切れた。また、堀の土手が崩れているところは、堰の近くにあるドトリバ(土取り場)から土を運び、その上にクレを張って土手を補修した。クレとは根に土の付いたままの芝のことで、これを唐鍬などで三〇センチメートル×四〇センチメートルの大きさに切り、土手などに張るのである。そのクレがあるところをクレキリバ(クレ切り場)といい、共有地などの場所に常に用意されていた。

四月下旬の二七日~三〇日頃になると田んぼに水を引くために堰が設けられた。これをミズアゲ(水揚げ)またはセキハリ(堰張り)といった。

堰は杭堰で杉や松の丸太を杭として、カケヤ(掛け矢)で川底に打ち込んだ。杭は太さが一〇センチメートル以上のもので、長さ一・五メートル程のものを使い、四、五〇センチメートルは川底に埋めた。杭は川幅いっぱいに約一メートルの間に適当に打ち込み、所によっては一〇〇本程度打ち込んだところもあった。その後、下流に水を流すための部分を約一メートル程開け、それ以外の杭のところに土を入れた俵(土俵)を投げ入れる。土俵は、籾俵の古いものが使われ、堰近くの土取り場で俵に土を入れた。堰には場所によって三〇俵ほどを投げ入れ、ある程度均一に積み上げて行く。太田ではジガカリが三〇人程度出てこの作業を行った。なお、水揚げに使われる杭や俵などの資材は、各家々から持ち寄った。

また、もう一つのやり方として、川を横断するように杭を五列程度打ち込み、列の間に補強用の横木を何段か置いた。杭は上流に向って最前列が高く、徐々に低くして川底に深く打ち込むことにより、下流側の杭が洗い流されるのを防いだ。さらに、上流側の杭には古い筵や米俵が当てられた。出来上がるとその場で酒を酌み交わし豊作を祈ったものである。こうして四月末には水揚げ作業を終了する。

用水の水は、堰から各堀に流れる。それぞれの田へ水を流す堀をコッポリ(小堀)といい、水口から田へ入り田に水を張った後、シリミナクチ(尻水口)から流れ出る。小堀の堰は大きさや深さなどに応じて、板で堰を作ったり、杭を打ち込み土俵で堰き止める方法や杭を打ち筵をあてて堰をつくるなどいくつかのやり方があった。用水の堰も含めて杭による堰づくりは昭和四〇年頃まで続いた。

堰の見回りは、先に述べた堰元に依頼するところと堰の見回りを当番で割り当て、一週間に一度堰の見回りを行ったところもあった。高根沢町では水が豊富であったため、水争いはほとんどなく水番をすることもなかったという。夏になると各用水のジガカリにより、堀沿いの草刈りが行われた。

堰は九月一日まで使用し、その後ミズキリ(水切り)あるいはセキハライ(堰払い)といって、用水に設けた堰を外した。堰を外すといっても、杭まで抜き取るわけではなく、川の中央に積んである土俵の一部を取り除く程度で、来年の水揚げの時に土俵を追加して堰は使われた。

水切りの時もジガカリが出て堰を外したが、この時水が流れなくなった用水に取り残されたナマズやフナ・コイ・ザコ・スナサビ(どじょうの一種)・タニシなどを取るのが楽しみの一つでもあった。また、水を切る一五日前あたりに、自家の田の堀にツケといって竹やトウモロコシの茎を横に刺して、魚の隠れる場所を作っておいた。水切りの当日水を止めて、残った水を桶かバケツで汲み出すと、そこには実に多くの魚が群がっていたという。

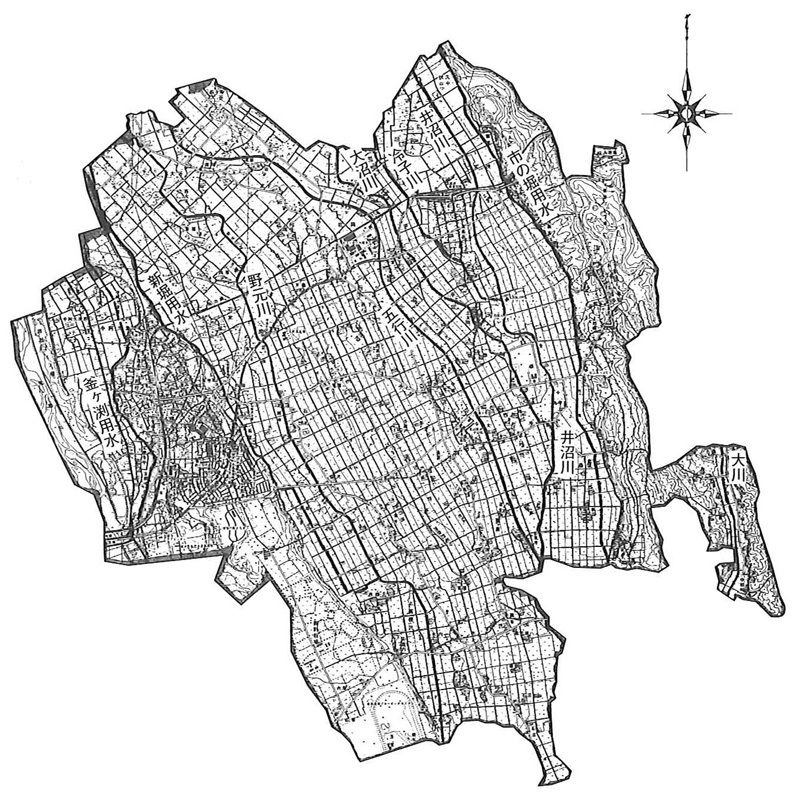

図7 高根沢町における用水の水路図

図8 堀ざらい(平田)