一月六日の山入り、一月一一日の鍬入り、小正月の行事として一月一四日のアーボーヒエボー(粟穂・稗穂)、そして一五日のアズキガユ(小豆粥)がある。

山入りは朝家の裏山へ行き、半紙に小さな角モチを二重ねと米を供え、前に幣束を付けた松の枝を立てる。所によっては、秋の方(恵方ともいう)の方向へ向いて、幣束をヤマの木に結びつけ、お供えとして半紙に角モチの端を切った三角のモチ・塩ビキ・納豆・米を供えた。その後、生木を五~六本ナタで切り、家で燃やして角を割ったモチをその火で焼き、雑煮にして食べた。

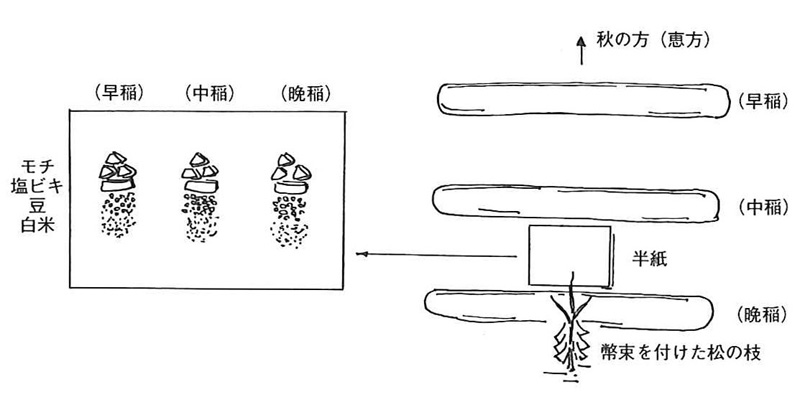

鍬入りは、朝畑あるいは田へ行き、その年の良い方角といわれる秋の方の方向に向いて、奥から早稲・中稲・晩稲の順に三畝を鍬でさくって、手前に幣束の付いた松の枝を立てる。中稲と晩稲に見立ててさくった畝の間に半紙を置き、そこに左から早稲・中稲・晩稲に見立てた切りモチの角を割って小さくした三角のモチを二個づつ置く。次に二~三センチメートルに切った塩ビキを一つずつ置く。さらに豆か小皿にのせた納豆をそれぞれ置き、最後に白米にした米を供えて、ひとかたまりにする。そして、カラスがどれを食べるかによって、その年の作付けを占ったという。

粟穂・稗穂は、小正月に竹の棒の上を四つ割りにして、そこにヌルデの木を一五センチメートルに管切りにしたものを竹の先に差し堆肥の上に立てた。これは粟と稗の穂に見立てて、豊作を祈るのである。小豆粥は、一月の一四、一五日の両日食べたが、一五日の小豆粥は、鍋で粥を煮ているときに長さ五センチメートル・幅五ミリメートルほどの篠竹を三本入れ、これを早稲・中稲・晩稲に見立てる。食べる時に篠竹を取り出し、それを割って中に入っている米粒の量により、その年の作付けを占った家があった。これは昭和三〇年頃まで続いたという。また、作付け占いとしては作神として信仰を集める埼玉県の秩父にある三峰神社へ行き、早稲・中稲・晩稲の作柄についてお告げを聞きに行ったこともあったという。

図15 鍬入りの供え方と供え物