苗代は仮に場所を区切って作られた。田一反歩に対して苗代は一五坪の面積を必要とした。苗代は、それぞれ田の水口の端に何ケ所も作った。この水口にはヌルメがあり、ここは用水の水を温める場所で、苗を作るのに最良の場所であった。用水から水を引き入れ、畦の草を刈り、畦際の土を鍬でこねて畦に塗付けた。これをヨセヌリといい、こうして水が漏れるのを防いだ。この後、堆肥や〆粕などの肥料を施す。戦後になると化学肥料が使われるようになった。なお、苗代は水口には作るが、水口とは反対のシリには作るものではないと言われた。

苗代づくりは水を入れてから馬鍬で掻く。馬鍬で縦横各一回ずつ掻いて、馬を上げ、今度は人がナラシ棒で平らにならす。さらにチッチメ板(オッチメ板)とかジャブジャブ板といわれるもので切り株やゴミを埋め、床しめを行なった。チッチメ板は一枚のものもあったが、三~四枚を間隔を開けて重ねたものが効率が良かった。ならし終わるとさらに水を入れて、苗代かきの作業が終わる。

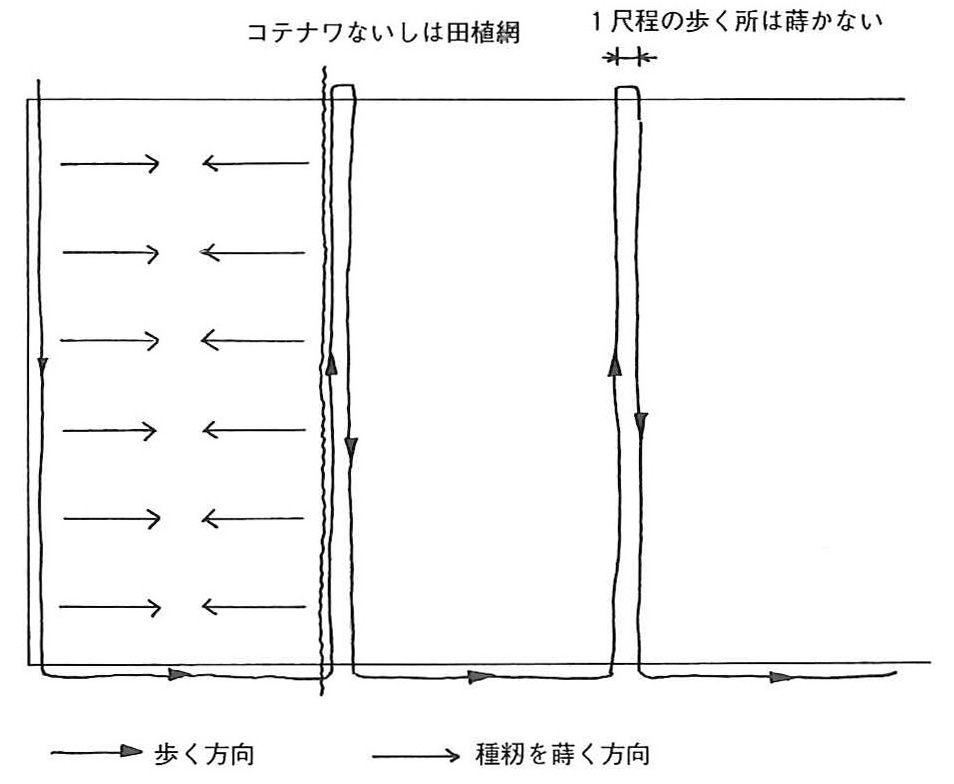

午前中に苗代かきが終わり、午後に種蒔きとなる。普通掻き終わってから二時間程度おいてから種蒔きをした。種蒔きは、四尺幅の短冊蒔きで、種籾は一坪に対して二合五勺~三合を蒔いた。まず、苗代を作るが、苗代を作るために田を区切ることを「クロをとる」といった。蒔き方は、二人で四尺間隔にコテナワか田植網を張る。この間をタネマキザルに入れた種籾を、まず苗代の畦側の縁を歩きながら内側に向かって中央あたりまで蒔く。つぎにコテナワの横を歩いて中央に向かって蒔いて行く。さらにコテナワを移動して同じように蒔く。コテナワの部分つまり短冊と短冊の間の歩く部分の約一尺の間は蒔かなかった。

砂地の田んぼでは、馬鍬で掻いたあとすぐに種蒔きをする。砂地の田んぼでの種蒔きは、前述したようにコテナワを張って行うのではなく、適当に種をバラ蒔くもので、この方法をバラマキあるいはニゴリマキという。なお、バラマキは短冊蒔きの半分の時間で済んだという。地域によっては、バラマキをする時、苗代の中央に柳かヌルデの木を立てて、種籾を蒔く目印とするとともに、田の神の依り代とした。なお、バラマキでの苗代は全面に苗が伸びるため、苗の間に生える雑草をとる時や苗取りの時のために、約四尺ごとに苗を踏み込んで、歩く道をつくった。

また、苗代が嵐の害に遭わないようにと水口のクロのところに、嵐除けのお札を立てたものである。東部地区では烏山町月次のナルイサン(加茂神社)のお札を、西部地区では宇都宮市平出の電様(雷電神社)のお札が多かった。さらに、種蒔きは、不熟の日・不浄の日には蒔かないといい、蒔いてしまった時には、ダンゴを作って苗代(神様)に供えたという。それは、この日に蒔くと「食べない人(死ぬ人)ができる」といわれたからである。この他、卯の日・戌の日にも蒔くものではないといわれた。

保温折衷苗代は、同じ水苗代ではあるが、苗代全体に水を張るのではなく、苗代の間の溝に水を入れたもので、種籾を蒔いた上に保温のための油紙を覆い、芽が伸び始めると保温紙を外し、その後は水苗代と同じく水を張って成長を待った。水苗代に比べて苗が早く成長したという。

陸苗代は、田に水を入れずに畑の状態で苗を育てるやり方で、種籾を蒔いてから篩で土をかけ、ビニールのトンネルを掛けて管理した。水苗代よりも丈夫な苗ができたという。

さて、種蒔きをしてから四~五日で芽が出た時点で芽干しをする。これは、水を落として根と芽に空気を与えるためである。水落しが遅れると根が伸び過ぎてしまい弱い苗になってしまう。芽干しの期間の目安は苗代に割れ目の筋が出た時で、天気の良い場合は三~四日、地面が柔らかく水の引くのが悪いところでは、遅くなった。割れすぎると苗床が固く締まり苗が取りにくくなり、苗取りの時に取る人から苦言を言われた。地面を乾かした後、アラヌカの灰か草木灰を与えることにより苗立ちが良くなり、苗を取りやすくする効果もあった。その後、水を入れるが水は芽が被るか被らないくらいを目安とし、それ以降常時地面から二~三センチメートルに水を保つよう、水の管理は重要であった。

種籾を蒔いてから一五日頃で、苗が五センチメートル程伸びる。この頃にヘエトリ(稗取り)をする。田植え前に稗取りをしておかないと、そのまま田に植えられてしまったという。これは、苗取りも田植えも共同作業で行なうため、一々取り除く暇もないことと、共同作業をする場合は前もってきちんと準備をしておくものだという戒めでもあったのだろう。

また、バラマキの苗代は綱を張って四尺程の幅にフンギる(分けること)。鳥追いのために綱を張り、恐ろしい面を書いて雀や烏などの鳥を追い払った。ここでも、灰を撒き稗取りが行なわれた。

図17 ジャブジャブ板で床をしめる

図18 水苗代における種籾の蒔き方

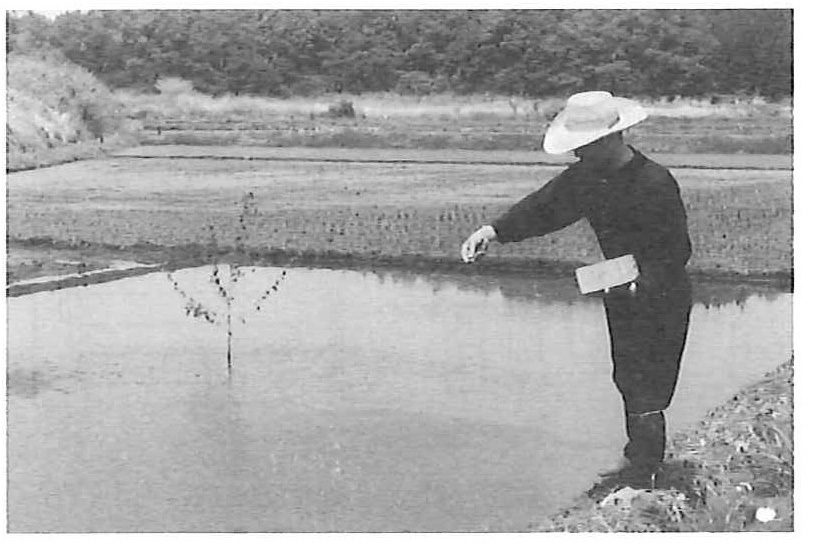

図19 種籾を蒔く