籾干しが終わると、次に籾摺りに移る。籾摺りは籾殻を取り除き玄米にするもので、戦前までは納屋の中で二人が四斗樽の大きさの土ズルスを回して籾を摺った。その後唐箕であおり、万石通に通した。古くは網の目の粗いものから細かいものへと三回に分けて選別し、米俵に詰めたが、昭和一〇年頃から半自動の籾摺り機が出回り、摺ったあとに粗万石通・仕上げ万石通と二回通した。また、その後万石通は三徳万石通が登場し、通す部分が「く」の字に曲がり、粗から仕上げまでが一台でできるようになった。

籾の乾燥が終わった頃を見計らってニワヨセが行なわれる。この行事は豊作を田の神様に感謝し、翌年の豊作を祈願するもので、西部地区ではダンゴ、東部地区では米の粉の餅に餡をくるんで、手伝ってくれた家に配った。このダンゴや餅は、屑米をイスス(石臼)で挽いたり、クルマと言われる水車で精白にしたものを水でよく洗い、石臼で粉にしたものを使った。

摺り上がった米は、米俵に詰め藏や納屋に納めたが、この場合の詰め方は、玄米四斗に目減り分を加えて米俵に詰める。また米俵は古くは二本縄で編んだ俵が使われ、米が漏れるのを防ぐため二重にして使用した。昭和二〇年頃には、ボッチを当てて、横縄(結い縄)を五か所縛って、縦縄を四か所均等にかけるようになった。昭和四〇年頃からは、俵に替わり麻袋が用いられるようになり、二〇年前頃から現在の紙袋が登場した。目方は正味一六貫(約六〇キログラム)で、俵・ボッチ・結い縄・縦縄を含めて一七貫五〇〇匁となる。現在の紙袋は三〇キログラム入りである。古くは検査員が家に来て等級を付けたが、昭和一五年頃から農協にて検査するようになった。等級は、一等〇・二等∞・三等△・四等∵に分けられ巻紙が付けられた。等級の目安としては、米に割れがあるもの、屑米・乳白のもの・茶色の米・胴割れ・アラヌカが多いものは、等級が低くかった。米は馬車引きを頼み出荷し、宝積寺の鈴木商店や氏家町の十二会社・農事実行組合に納めた。また、一〇月二〇日(一一月あるいは一二月に行う家もある)のエビスコウの時に、肥料屋に肥料代金として米で支払うこともあった。後には農協に納めるようになった。

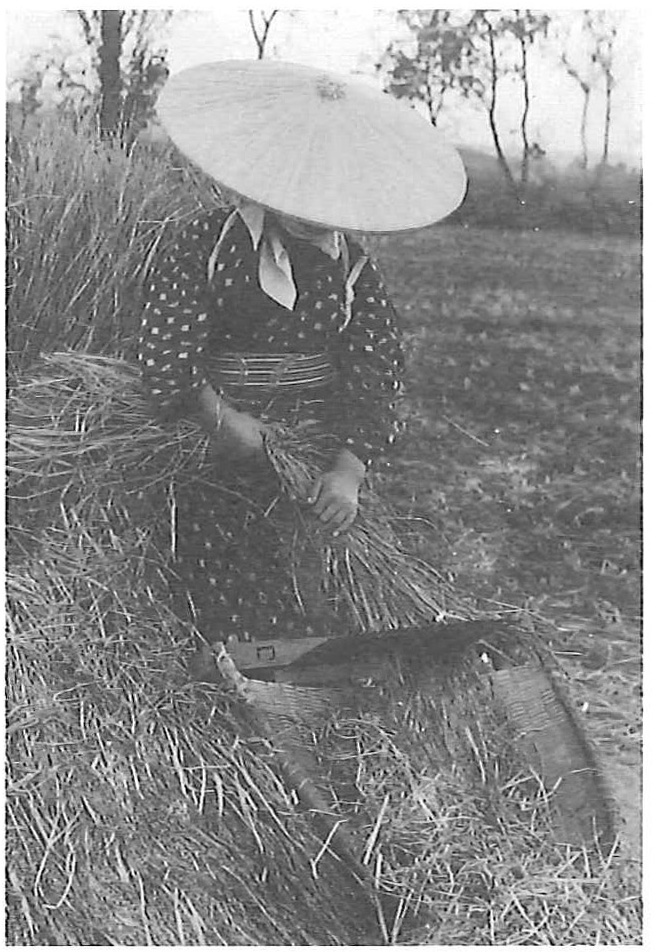

図35 千歯コキによる脱穀(大谷 阿久津次大氏提供)

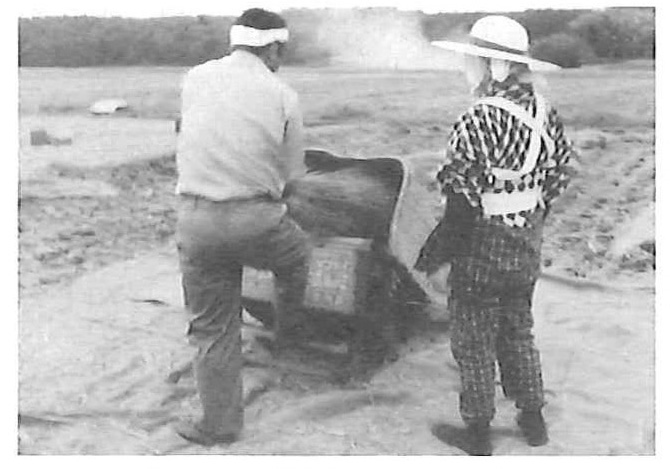

図36 足踏脱穀機による脱穀

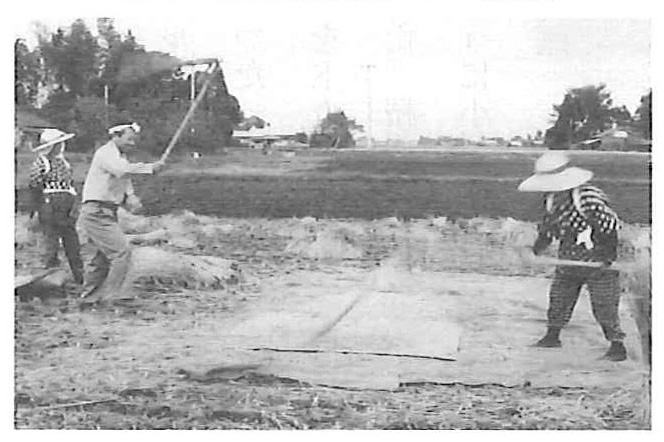

図37 クルリ棒を使って穂から籾を取る

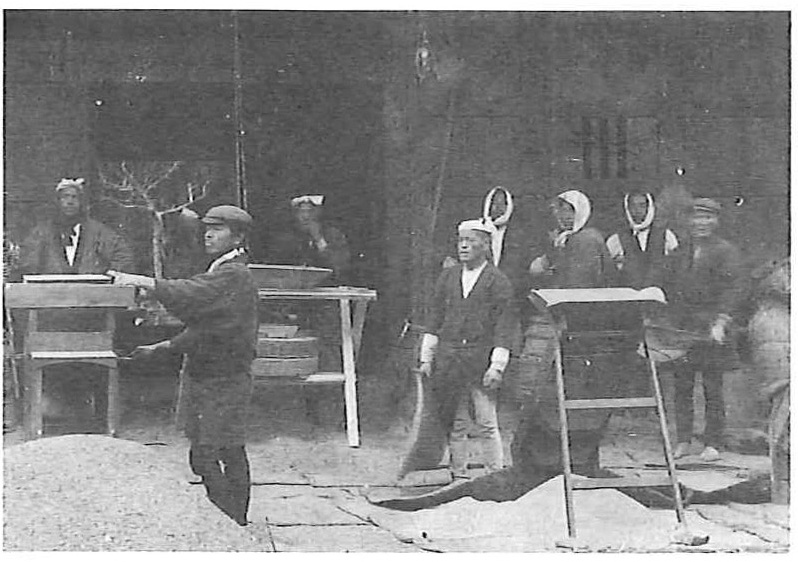

図38 万石通での調製(大谷 阿久津次大氏提供)