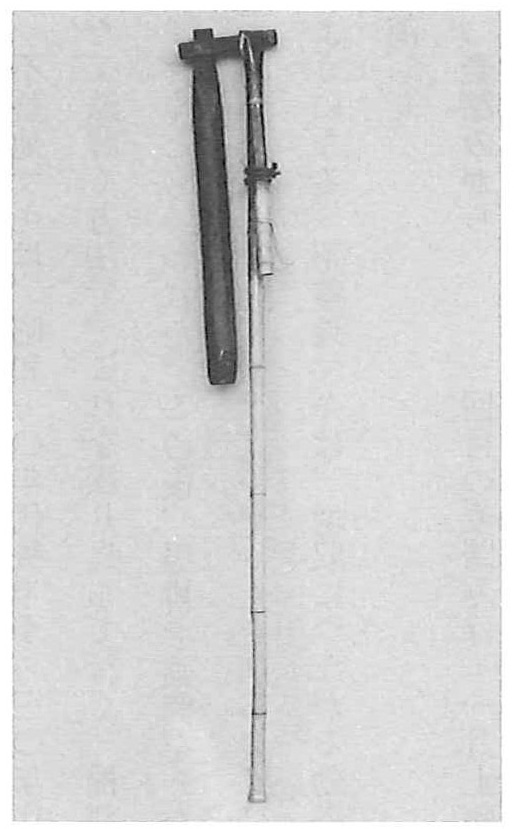

なお、麦は稲よりも粒が落ちやすいが、節が弱いため干しっぱなしにしておくと、節から切れてしまい脱穀ができなくなったという。穂の付いている麦をツタラといい、これをクルリ棒で打って脱粒させた。その時下に筵を敷いたが、後に麻袋を解いて縫い合わせたものをシート代わりに敷いた。麦こなしの時期は暑い頃で、作業は汗だくとなる。特に炎天のクルリ棒でのツタラの付いた粒の脱粒は、飛び散るゴミやノゲが身体に入り、非常に痛がゆかった。

その後、藤蔓の麦フルイで篩い分け家に持ち帰って干した。干す場所は納屋が一般的であったが、天気が悪い時には家の畳をはがして広げたという。それでも梅雨の季節ともなるとカビが生えることがあり、そうした麦を「紅いった」といわれた。通常は、二日間干し一〇時と一二時、それに午後三時の三回返して均一に乾燥させ、歯で噛んでカチンとなる堅さを乾燥具合の目安とした。最後に、唐箕で煽って選別し袋詰めとなる。俵には米俵より二~三升多く入れた。

麦こなしが終わる七月下旬~八月初旬は夏祭りやカマノフタ(釜の蓋)の頃で、タンサンマンジュウやコムギマンジュウ(小麦饅頭)が作られた。

図40 クルリ棒(町歴史民俗資料館蔵)

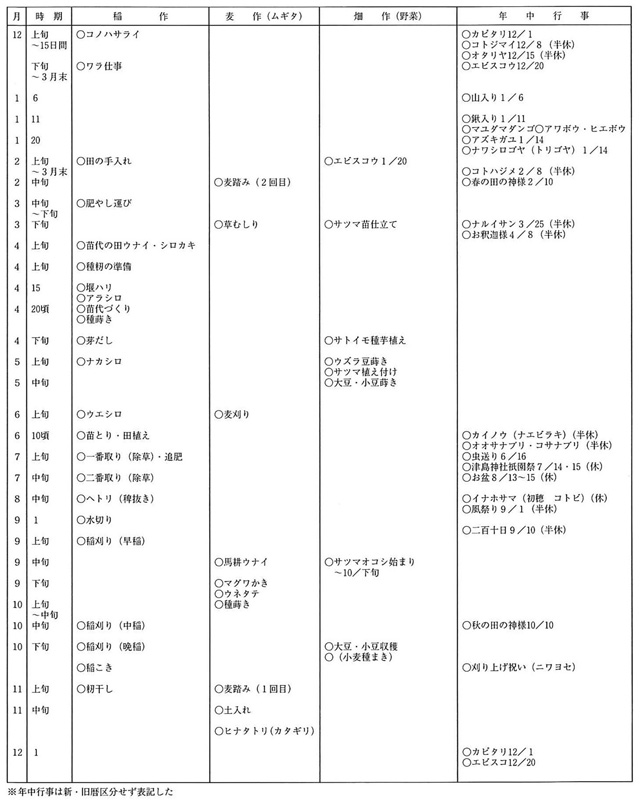

表1 高根沢町の農事暦1(太田)

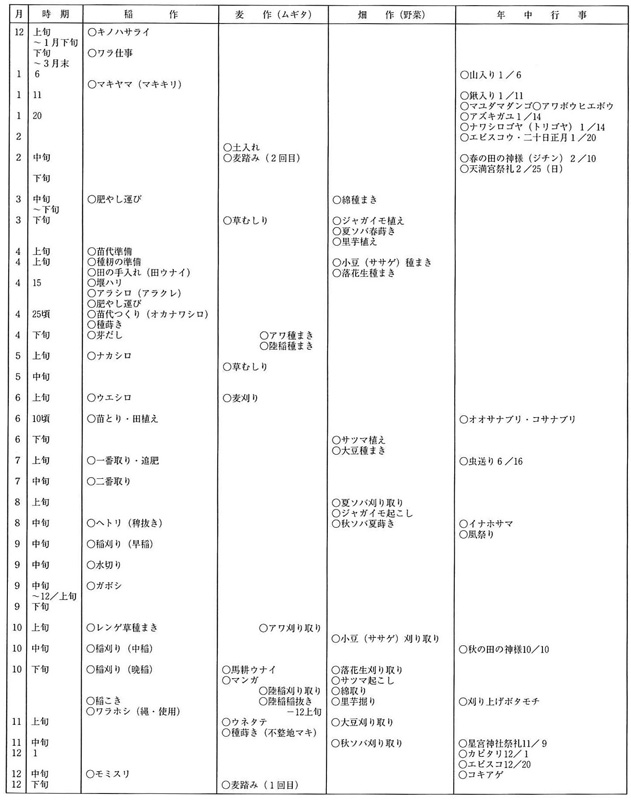

表2 高根沢町の農事暦2(中阿久津)