高根沢町では、江戸時代から上高根沢・亀梨などで少しではあるが栽培されていた。明治に入ると現在の馬頭町の大山田下郷にたばこ試験場ができると、那須郡・芳賀郡にたばこ栽培が広まって行った。専売法が施行された明治三一年(一八九八)には、北高根沢村において六〇町歩・一万八〇〇〇貫が収穫され、熟田村の六・八町歩・一七〇〇貫、阿久津村の四町歩・一〇〇〇貫を大きく越え塩谷郡最大の生産地となった。明治三八年の「北高根沢村三十八年煙草耕作反別配当下調書」(史料編Ⅲ近現代 六七五頁)から大字ごとの耕作面積と耕作者数をみると、およそ亀梨七町歩・三二人、上柏崎七町七反歩・三六人、平田九町七反歩・七三人、上高根沢二一町九反歩・一七三人、栗ケ島五町九反歩・四九人、下柏崎五町三反歩・三二人、太田七町八反歩・五三人、寺渡戸二町六反歩・一七人、西高谷二町五反歩・一五人、花岡一〇町・九七人、桑窪一一町一反歩・八五人、中柏崎四町九反歩・二八人であった。この統計は、旧北高根沢村だけの数字であるが、明治の頃には高根沢町の広い範囲で葉たばこ栽培が行われていたことが分かる。

専売所の出張所は亀梨に茂木専売支局北高根沢出張所が設けられた(通史編Ⅱ近現代 六七四頁参照)が、明治三十七年に亀梨に火災が起こり、その際北高根沢出張所が焼けてしまい、大正九年に再び北高根沢煙草取扱所ができるまで、喜連川に出張所が置かれることとなり、遠く喜連川まで葉たばこを納めに行かなければならなかった。なお、昭和三〇年代に仁井田に出張所が移転された。

昭和三〇年頃の高根沢町の葉たばこの栽培地域は、飯室・亀梨・上柏崎・下柏崎・中柏崎など喜連川丘陵に位置する地域で、丘陵の斜面を利用して植付けられ、葉たばこ栽培が行われた。

なお、葉たばこの生産は、納付の日には直接的に現金が入るため、大変つらい仕事ではあったが、現金収入源として農民には魅力的な作物であった。この地域のたばこの作付け面積は、平均三~四反歩であったが、下柏崎の小堀家では一町五反歩と大きな面積を作付けていたところもあった。

しかし、現在では、葉たばこ栽培は少なくなり、平成十四年段階で五軒の農家が栽培しているだけとなってしまった

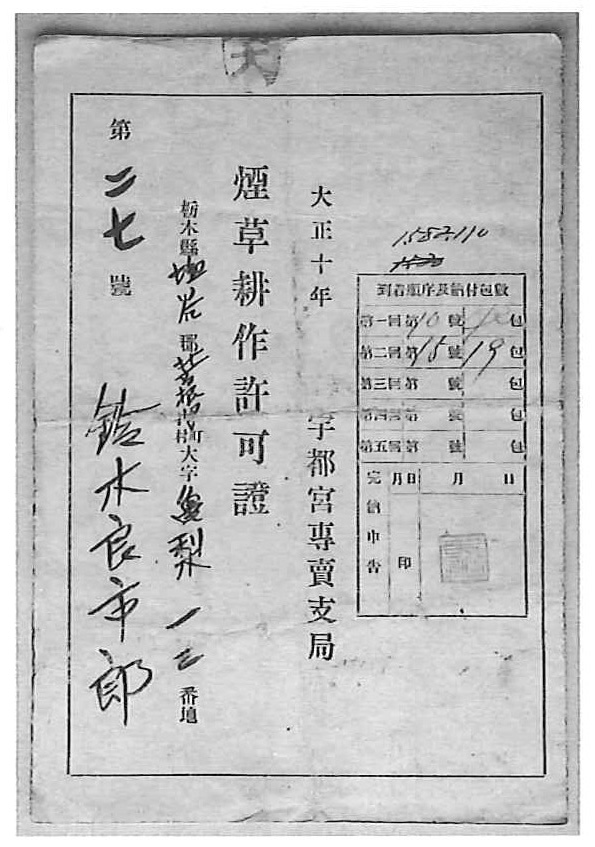

図41 葉煙草耕作許可証(亀梨 鈴木家蔵)