一方、蚕が食べる桑は早生・中生の桑が栽培され、桑苗は宝積寺あたりでは栃木市の苗木屋から阿久津養蚕組合を通して購入した。飯室の農家では、丘陵地の桑畑に三種類程度の桑を植え、蚕が毛蚕(一齢)の頃は柔らかい切り込みの入った葉を食べさせ、その後やや硬いハート型の葉を食べさせた。桑畑の手入れは、冬期に三尺畝で植えられている畝間に寒肥といって堆肥を根本に敷き、鍬でさくって土を掛けた。飯室あたりでは桑は株立ちに仕立てられ、そこから新しく伸びた枝をゴイといったが、冬の選定は特別しなかったという。宝積寺では、年一回桑の木の根元に肥料を与え、冬になるとナタで伸びた枝を切って選定した。

桑摘みは、朝飯前と朝飯の後にそれぞれ大カゴ(木の葉カゴ)に一杯摘んで来た。桑摘みは主に女性の仕事で、大カゴにいっぱい詰めると、女性にはあまりにも重いため、カゴの周りに桑の葉を詰め中を空けて、あたかもいっぱいになったように見せかけて運んだものだ、と回想する女性もいた。蚕も三齢目になると食欲も旺盛で、この時期になると午前中二回の桑摘みでは間に合わず、午後も桑を摘みに行かなければならなかった。摘んできた桑は、家の土間に筵を敷いて積んで置いたため、土間いっぱい桑の葉だらけだった。そのままにしておくと、葉の中の温度が上がってしまうため、ホトらないよう(蒸れないようにとの意)に掻き回さなければならなかった。

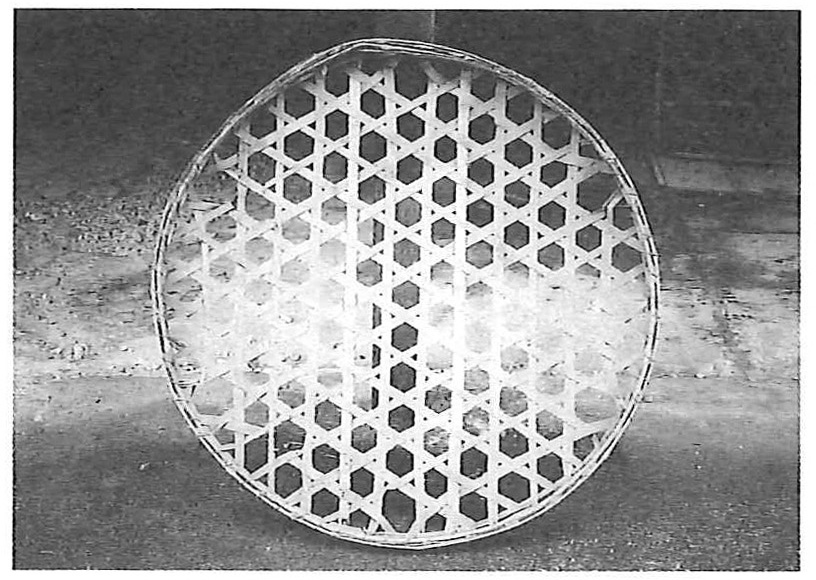

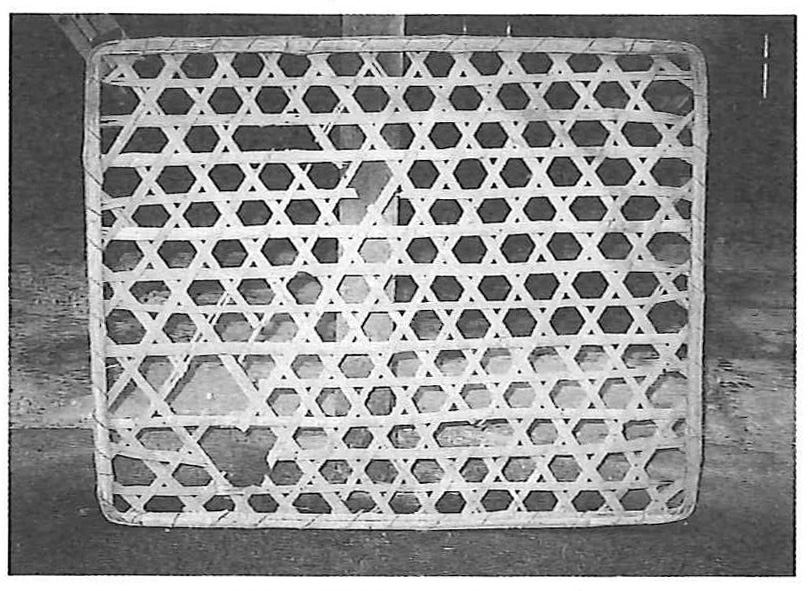

また、蚕が繭を作るときに使うワラマブシは、冬の農閑期に、夜なべ仕事で作った。一方、蚕に桑を与える時に使う養蚕カゴは、氏家町押上のカゴ屋や天神坂のカゴ屋などで作ってもらった。養蚕カゴは三尺×四尺の大きさで長方形のものが多く使用されたが、中阿久津や飯室の農家では、円形の養蚕カゴも使われた。このカゴのかたちの違いは、時代的なものなのか、地域的なものなのかは定かではない。ただ、時代的には円形のカゴのほうが古いように思われる。また、地域差もあり養蚕の盛んな群馬県や長野県の影響も考えられる。高根沢地域においては、先に上阿久津の永倉半次郎が福島県から原蚕種や桑苗を導入しているところから、福島県の影響も考えられる。

さて、蚕は幼虫の時期に眠りごとに脱皮して成長して行くが、繭を作るまでに四回の脱皮を繰返す。脱皮する前には約一日間の桑を食べずに静止している期間があり、この休みを「眠」という。一回目を一齢という。以後二齢・三齢・四齢と続くが、一齢は、卵から孵化した毛蚕に三日間桑を与えると、一回目の休み(約二〇時間)の後脱皮する。二齢は一回目の休みつまり一齢から覚めて、二日ないし三日桑を与えると二回目の休みに入る。そして二齢から覚めて約三日たつと、三回目の休みに入る。これが三齢である。四齢は、三齢から覚めて約四日過ぎると四回目の眠りにつく。この期間が約二日で、この後最後の脱皮をするのである。

さて、二齢目からはほとんどの家で棚飼いが行なわれ、家の中に竹の棒が乗せられるように三角の切り込みの入った柱か釘を斜めに打った垂木を立て、そこに竹の棒を奥と手前に二本渡し、四~五段(六段のところもある)の棚を作る。一間一段で二枚が並べられるようになり、八畳間であると三五~四〇枚程度のカゴが並べられる。その段に養蚕カゴを納めるのであるが、養蚕カゴには茶紙か新聞紙が敷かれ、そこに蚕と桑の葉が置かれる。

また、二齢と三齢の間で蚕も成長して大きくなるため、養蚕カゴを二つに分ける。養蚕カゴを給桑台に乗せ、ここで蚕の糞や食べ残した桑の茎などの除去作業を行う。この作業は、まずカイコアミ(蚕網)をかぶせ、その上から新しい桑を与える。すると蚕は蚕網をくぐり、新しい桑の方へ移るので、蚕網ごと持ち上げ、下の糞や残った桑の葉を取り除くのである。なお、蚕網は蚕の成長にともなって編目の大きなものへと取り替える。桑の葉を与える時は、棚からカゴを引き出しアシと呼ばれる給桑台に乗せて、桑の葉を与え、また棚に戻した。この作業は二人で行い、養蚕カゴの分だけ何回も繰り返すのである。養蚕カゴにたまった蚕の糞や食べ残した桑の葉を取り除いた。蚕の糞は堆肥場へ持って行きこれも肥やしの一部にした。

四齢目に入ってもそのまま棚飼いとなるが、宝積寺のある農家では四齢目から「土装替え」といって長小屋に移した。長小屋は家の外に作られ、丸太で組み屋根は茅で葺かれた。一二間×二・五間の大きさで、夜は筵を吊して保温したという。桑の与え方は枝ごと取って来て、そのまま与えた。こうしたやり方は、他の家ではほとんどしないやり方であったという。

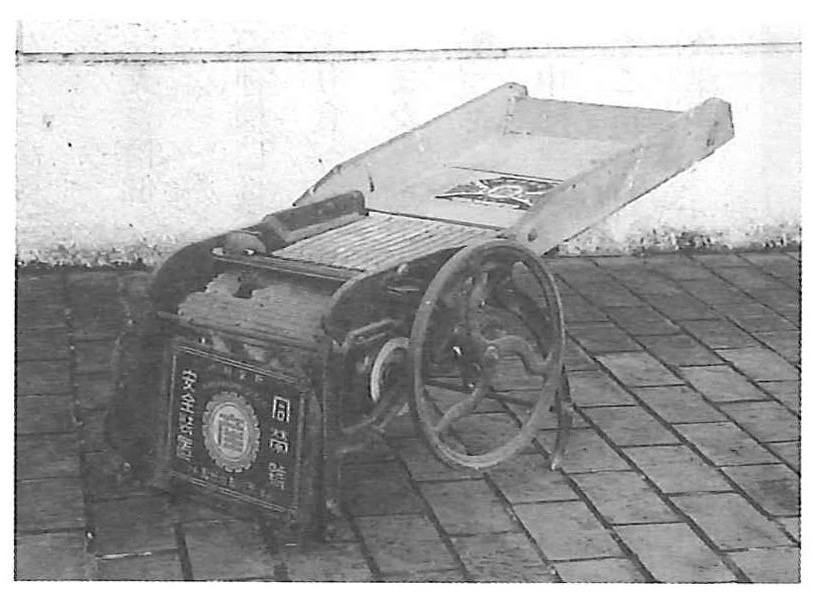

さて、最後の眠りから覚めて八~一〇日程たつと、蚕は繭を作る準備に入り、蚕の体が透き通って来る。この表れが繭を作り出す合図である。この時期になると養蚕カゴの上にワラマブシを広げて、そこに蚕を一つ一つ置いて行く。これを上簇という。なお、昭和二五、六年頃からは厚紙でできた升目状の回転マブシが出始めた。飯室のある農家では、蚕をザルやおぼんに集めて、病気にかからないように焼酎を薄めた液に浸けてから、マブシの上に散らしたという。これも、蚕の病気に対する予防の一つであった。蚕は繭の糸を吐き出しながら、楕円形のかたちに繭が出来上がって行く。掃き立てから上簇までの日数は、二五日~二八日程を要する。そして繭が完全にできるまでに約三昼夜かかり、その後繭の中では蚕がサナギとなり、こうしてマブシから繭を取る。マブシから取った繭は、周りに付いている余分な糸であるケバをケバトリキ(ケバ取り機)で取り、品質に応じて選別し、オオカゴ(大籠)の大きさの木綿の袋に入れて上阿久津へ出荷された。お金が入ると絣のモンペやヤマッキなどを買ったものである。

ただ、シミの付いた繭や形の小さな繭、それに早く繭を作ったために成虫となり穴が空いた繭、糸の長さが短いために厚さのない柔らかい繭などは、クズ繭となり買い取ってはくれたが、値段は当然安かった。そうした繭は、家で服や小物の材料となり、養蚕農家の多くの家ではタカハタ(高機)が備えられ、女性たちが夜なべや暇をみつけては、機織りに精を出したものである。

図50 養蚕カゴ(丸カゴ)(中阿久津 見目家蔵)

図51 養蚕カゴ(角カゴ)(中阿久津 見目家蔵)

図52 ケバ取り機(町教育委員会蔵)