一方、クロケシは窯の中に炭材を詰め窯の口のところで火を付け、火が回ったところで、窯を塞ぎ徐々に炭化させるやり方である。

高根沢町においては、ほとんどがクロケシと言われる黒炭が作られ、東部の丘陵部で炭窯が築かれた。始めの頃は、山ひとつの木を伐採する権利を買って山裾に炭窯を築き、木を切ってもらいながら炭を生産し、その山に木がなくなると、炭窯を壊し次に移った。しかし、馬車などで運搬できるようになると、いくつかの山の中で運搬に都合の良いところに炭窯を築き、長い間その窯で炭を焼いた。後には、屋敷に炭窯を築いて一つの窯で長期間、炭焼きをするようになった。

現在では、高根沢町において炭を焼く姿は消えてしまったが、以前亀梨で炭焼きを行ない、現在でも南那須町で実際に炭焼きを行っている人の聞き書きと実際の作業をもとにここでは述べる。

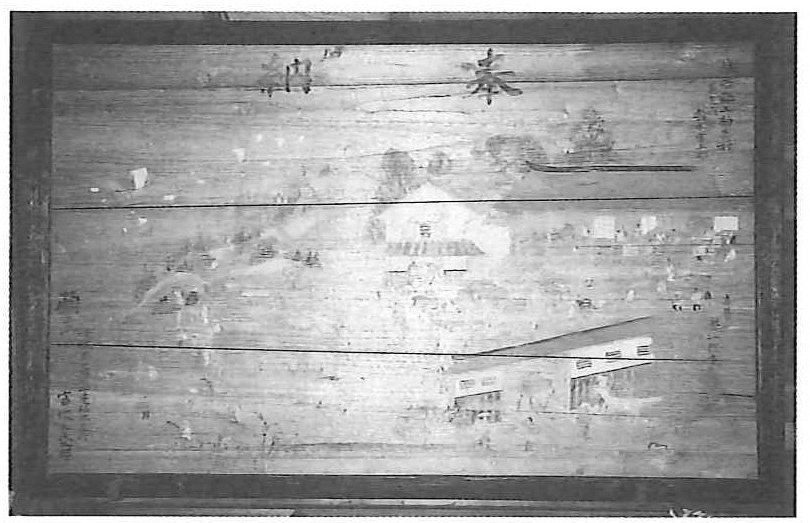

図54 与作稲荷に奉納された鈴木家炭焼き絵馬(氏家町上阿久津)