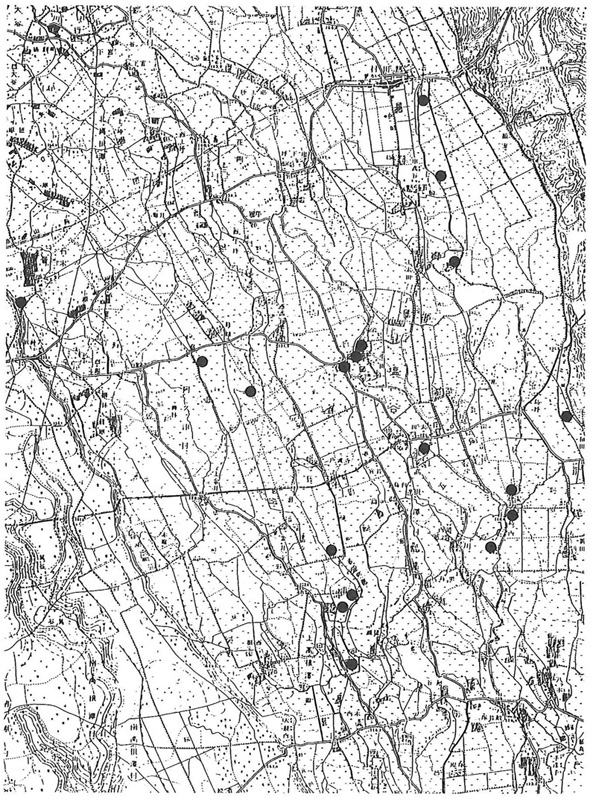

明治二四年の『徴発物件一覧表』には、町域旧三か村の水車数が記載され、熟田村二六基・阿久津村二五基・北高根沢村二七基と記されている。これを、現在の高根沢町の大字で見てみると、伏久一・飯室〇・文挟一・上阿久津三・中阿久津三・宝積寺五・大谷九・石末五・太田三・栗ケ島二・寺渡戸〇・上高根沢八・桑窪三・中柏崎〇・下柏崎〇・上柏崎〇・亀梨〇・平田三・花岡七・西高谷一で、高根沢町で五四基が明治二四年段階で稼働していたことが分かる。しかし、この『徴発物件一覧表』の数字がどれだけ正確かということについては、疑問視する向きもあり、一概に鵜呑みにすることはできないが、それでも高根沢町において相当数の水車が動力として活用されていたことは確かである。さらに、地域的に見てみると、伏久・飯室・亀梨・中柏崎・下柏崎・上柏崎地区の喜連川丘陵に立地する大字では、ほとんど水車が導入されていなかったことがわかる。一方、大谷・石末・上高根沢・花岡などの平地部では、多くの水車が稼働していた。このことは、丘陵部では、河川に乏しく、地形的にも水車の設置が難しいことが、一番の理由であろう。反対に平地部では用水や河川が多く、特に高根沢町は古くからの用水の整備が進み、五行川・井沼川・冷子川など、水量も豊富で安定した水量が得られることが、水車の導入を促進させた要因であろう。明治三九年測量・明治四一年発行の陸地測量部製作の地形図を見ても、高根沢町域において、井沼川沿いには仁井田・束高谷・上太田・島ノ内・東坪などに六基あり、五行川においても平田・太田などに四基の水車が稼働していた。この他にも井亀・籠関・横関・梁瀬などに水車の記号が見られた。

実際の水車の稼動は、中阿久津では野中祥司家で大正七年~昭和二五年まで、野中祁家では明治三〇年頃~終戦の時まで五〇年間水車が回っていた。また、見目光・見目光央家では戦前まで、野中久家では明治末まで水車が動いていた。さらに、大谷の高橋家、阿久津・石末では谷田部・坂本家、下宝積寺では落合・石塚家で水車が稼働していた。この他花岡東上坪では村上功氏の祖父の代に五行川の水を利用して水車を回していた。太田では「中の水車」と称して一三軒の共同利用として、大正の初期~昭和一三年まで使用していた。なお、太田には他に井沼川の水を利用して、二基の水車があり、ともに賃ヅキであった。また、平田・金井にも水車があったという。

図61 地形図に見る高根沢町の水車の分布(地理調査所昭和23年発行2万5千分の1地図「熟田」「宝積寺」をもとに作成)

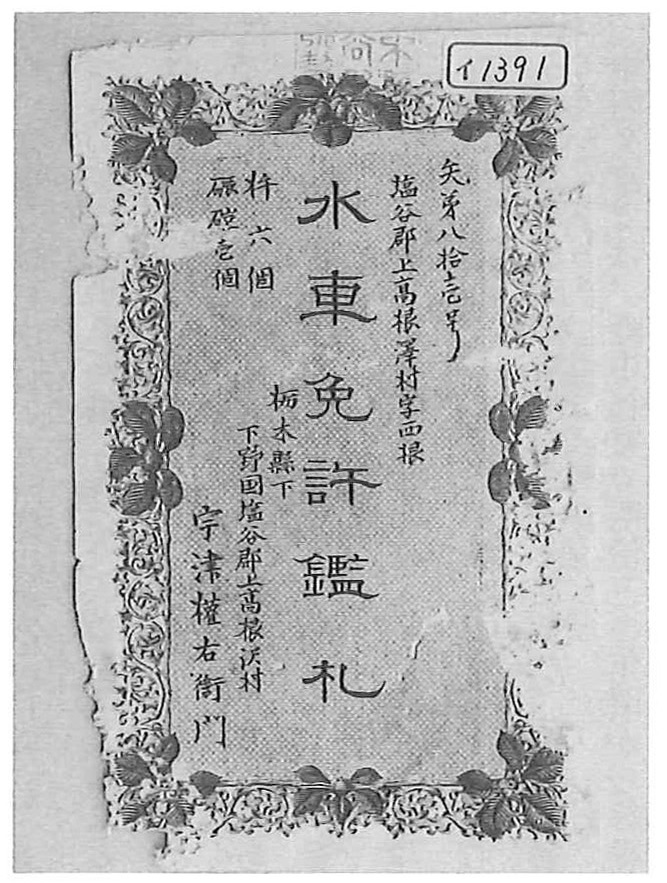

図62 水車免許鑑札(上高根沢 宇津史料館蔵)