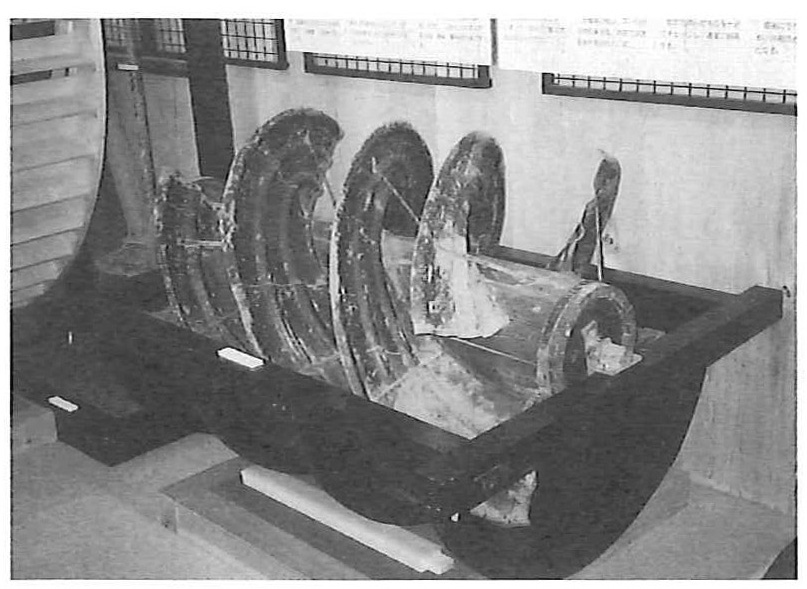

水力を利用するものとして、水車とともに普及したのがラセン水車である。しかし、その存在はあまり知られていない。県内各地域の調査も未調査のところがほとんどである。ただ、今市の大谷川流域や那須野が原の那須疏水の分水において、多くのラセン水車が回っていたことが確認されている。ラセン水車は水車のように建物を必要とせず、一時期河川や用水に設置する簡易的で仮設的な動力原として、手軽に持ち運びができた。また安価に購入できるなど広く普及した水力利用機である。一般的に、ラセン水車は「ラセン」と呼ばれ、トタン板を貼った半円筒型の導水樋の中に螺旋状の羽根を付けたものである。川や用水に斜めにして設置し、水の流れにより螺旋羽根が回転する。回転によりシャフトの先のプーリーが回り、プーリーにつけたロープが移動して、動力として伝達する仕組みである。そして、脱穀や籾摺り精米・藁打ち・油絞りなどの動力源として使用された。しかし、栃木県においてはその用途のほとんどが、脱穀用として脱穀機の動力として使用されたものがほとんどであった。

図65 ラセン水車(今市市歴史民俗資料館蔵)