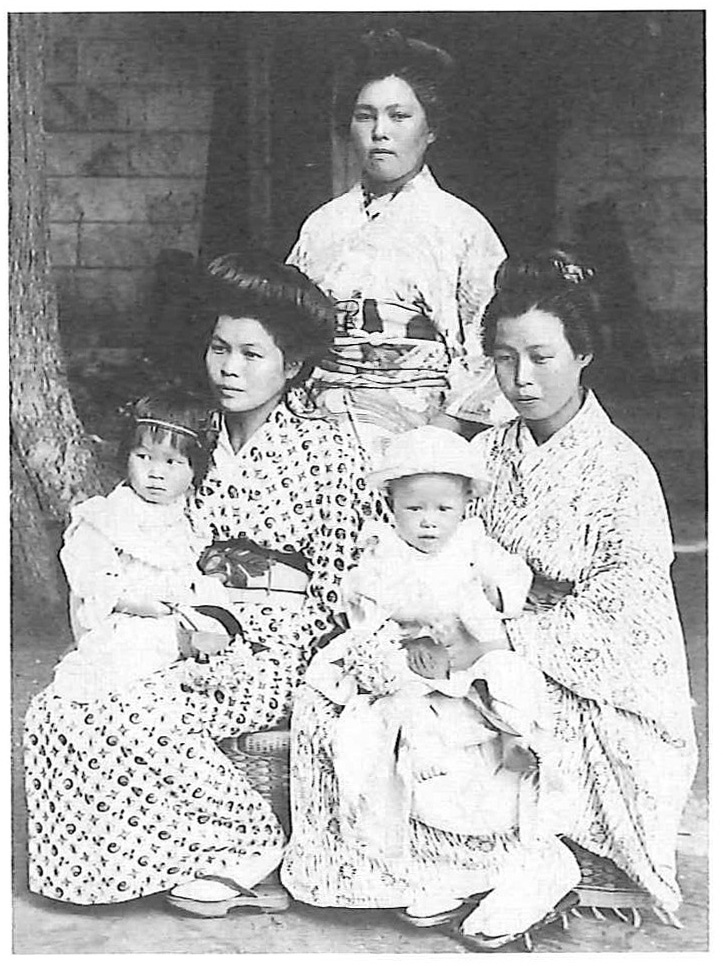

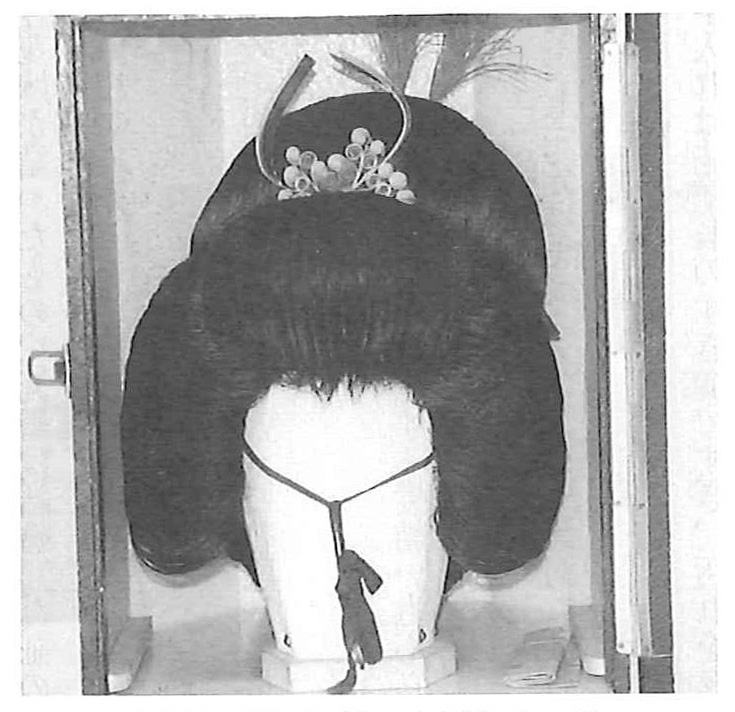

桃割は結婚前の一六、七歳の娘が結う髪型、島田は嫁入りのとき花嫁が結ったもの、丸髷は結婚した証の髪型であった。また、銀杏返しと呼ばれる髪型は既婚未婚を問わず結われていたが、明治時代の洋装化とともに束髪の髪型が多くなり、日露戦争後には二百三高地とよばれる髪型も流行した。昭和一四、五年頃になると、コテをつかって髪をアップする髪型が流行した。農作業でいそがしい農家の主婦は、ヒッツメといって普段は髪を後ろで丸めておく簡素で地味な髪型であった。

パーマは戦争で一時途絶えていたが、戦後の昭和二六年頃、宝積寺にパーマの機械を導入する髪結いもあらわれ、農村の若い女性たちの中にもパーマをかける人が見受けられるようになった。

図14 大正時代の女子の髪型(前左:二百三高地 中:桃割 前右:島田)(大谷 阿久津次大氏提供)

図15 島田に結い上げたカツラ(町教育委員会蔵)