なお、祝い事には欠かせない赤飯であるが、中阿久津や桑窪には、元日の朝は、餅を食べずに赤飯を食べるという家がある。

小豆飯は、うるち米にゆでた小豆を混ぜて炊いた飯で小豆ご飯とも呼ばれる。赤飯ほどではないが、ハレの食べものとして年中行事に登場している。同じ行事でも、家によって違いが見られ、小豆飯は赤飯より調理が楽なことから、赤飯に代わるものとして用いられることもあるようである。

小豆粥は、小豆とうるち米で炊いた粥で、小正月一五日の朝に食べる。小豆、またはササゲを固めに煮て、そこに米を加えて粥にし塩で味付けする。神棚から下げた餅を小さく割って入れる家や、粥ではなく小豆飯を炊く家もある。桑窪では一四日の晩にモチの木で作った箸で晩飯を食べ、一五日にその箸で小豆粥を食べたという。また、箸を束ねて粥に少し付けてからみんなで箸を分け小豆粥を食べた家もあった。中阿久津ではヌルデの木で作った箸で粥をつつき、箸は門松を外した後に刺し、太田のある家ではホオの木で箸を作ったという。小正月の小豆粥の行事は、疫病除けのまじないで、小豆粥を食べることで邪気を払い、また、粥を付けた箸を、神棚などに供え、その年の豊作を祈願した。

なお、赤飯や小豆飯、小豆粥などのように、赤い色をした飯を食べるのは、古代米の一種である赤米を食べていた古代の食事の名残りともいわれる。

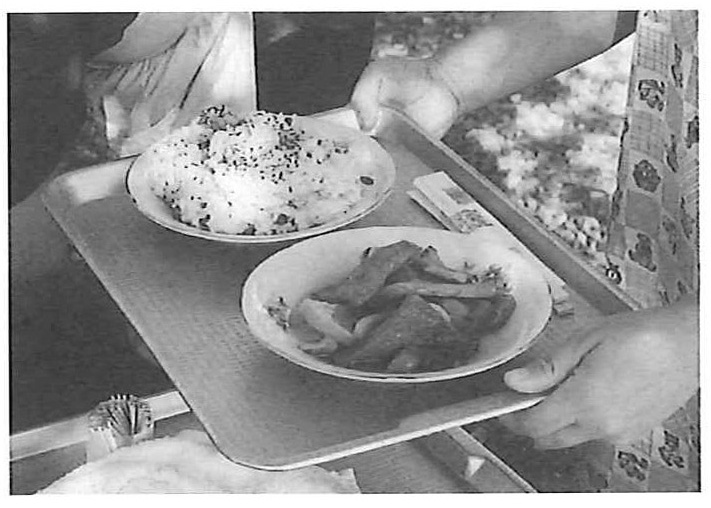

図26 赤飯と煮しめ(太田)