結婚式は昭和三〇年代までは自宅で行われることが多かった。婚礼の料理は魚屋など仕出し料理を行なっている専門の料理人を頼んだ。婚礼準備では組内の女衆が料理の手伝いに来てくれた。婚礼の日、新婦は婚家に着くと、吸い物椀に入っている落ち着き餅を食べた。三三九度では新郎新婦が雄蝶雌蝶の酌で、三つ重ねの杯で酒をくみ交わした。その後の披露宴では、本膳が出された。本膳にはオヤワン(親椀)に白米飯、シルワン(汁椀)に吸い物、サラ(皿)に尾頭付きの魚や刺身、煮魚、ツボに酢のもの、ヒラ(平)に煮しめなどがのり、皿や丼に盛った赤飯が取り分けられた。同時に酒が振舞われ最後に汁かけうどんが出た。招待客へのオヒキモノ(引き出もの)として、松竹梅やタイをかたどった打ち菓子や羊羹の折箱がだされた。披露宴の後には、ゴダイギブルマイといい、手伝いに来てくれた組内の人たちに酒肴が振舞われた。婚礼から三日目がヒザナオシ(膝直し)で、新婦は重箱に入れたオハギを土産に実家に帰ったという。

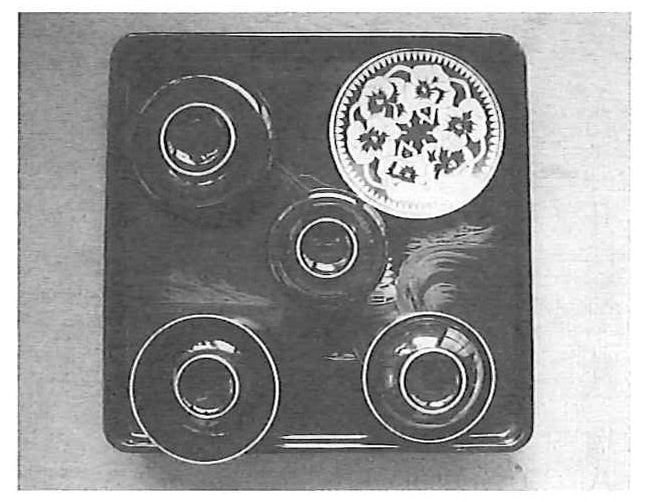

図31 本膳の膳椀一式(太田)