高根沢町における蔵の種類では、その多くが板蔵と石蔵とであり土蔵は極めて少ない。つまりは木材や石材に恵まれる一方、土蔵の材料となる土に恵まれなかったことを反映したものである。ところで板蔵と石蔵との間には、板蔵から石蔵への変遷が見られる。言葉を換えていうなれば板蔵の建造の方が古く、石蔵の建造の方が新しい。板蔵の構造は、三尺おきに柱を立て、その間に貫板を渡し、さらにその内側に厚板を張るという方法を用いている。

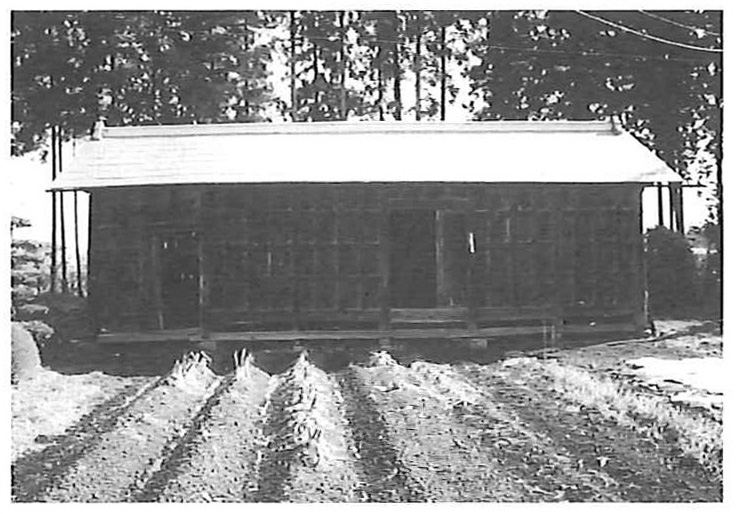

高根沢町に現存する板蔵は、江戸時代ないしは明治初期頃に建てられたものが多いと思われる。例えば上高根沢簗瀬のS家の板蔵には、「文政六年 上高根沢村上金井館野□□氏 未八月吉日」と墨書があり、江戸時代末期に建造されたことがわかる。当時は、蔵の材料として木材が一番利用しやすかったからであった。しかし、板蔵は火災に対してはすこぶる無防備である。そこで火災に強い蔵として凝灰岩の「大谷石」を用いた石蔵が建造されるようになった。

大谷石の産地宇都宮市大谷を中心とした地域では、江戸時代後期頃より石蔵の建造が行われるようになる。大谷より距離をおいた高根沢町では利用の開始が若干遅れたものと推定される。

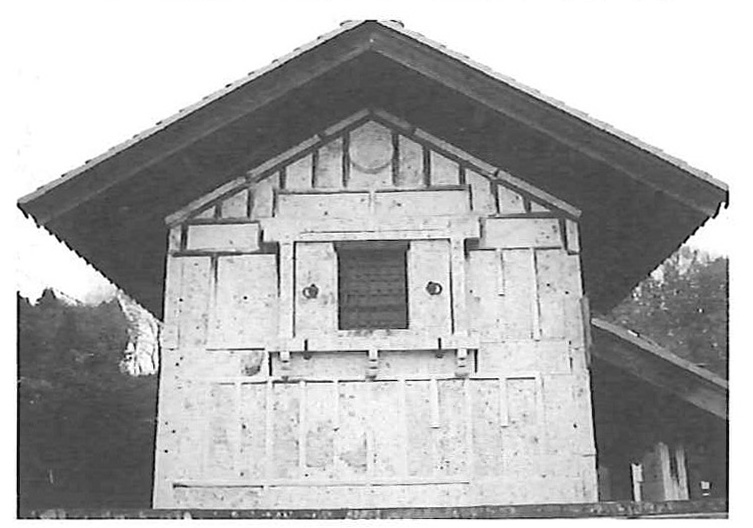

ところで石蔵の構造には張り石構造と積み石構造のものとがある。前者は木組の表面に長さ三尺、幅一尺、厚さ二寸五分の石板を張り釘で押えたものであり、後者は長さ三尺、幅一尺、厚さ五寸の角石を積重ねたものである。こうした工法の相違は、大谷石の運送の相違を反映したものであった。明治初期頃まで、大谷石の運送は馬の背による運搬が支配的で、一度に運べる量は石板の場合、片側に二枚ずつ計四枚、角石の場合は片側に一枚ずつ計二枚であった。したがって石板の方が角石よりも輸送効率が高かった。ちなみに、大谷付近より馬の背につけて一日に運べる距離は、片道四里(約一六キロメートル)といわれた。高根沢町は、馬の背につけて一日で運べる大谷石の運搬の限界地域であったのである。石積み工法の蔵が一般化するようになるのは、馬車や鉄道交通が発達する明治後期になってからである。

さて、蔵の利用は、板蔵、石蔵、土蔵を問わず、米や麦などの穀物をはじめ、冠婚葬祭用の膳・椀類、客用の寝具、晴着など貴重な家財道具の貯蔵・保管の場とされるのが一般的である。そして、蔵は二階造りが一般的であり、一階に穀物の貯蔵・保管にあて二階が家財道具の保管の場所となる。しかし、戦後米の供出制度が定着し、その上、近年は冠婚葬祭を家で行うことが少なくなったことなどから蔵の利用価値は低下し、現在ではほとんど放置状態にある蔵が少なくない。

なお、蔵の北側、日の当らない部分に下屋を下し、そこを味噌や漬物、塩などを貯蔵・保管するミソベヤ(味噌部屋)を併設する場合がある。

図65 文政6年銘のある板蔵(上高根沢)

図66 張り石工法による石蔵(宝積寺)