屋敷内に植える樹木では、一般的に杉、竹、樫などが多いが、一方、植えてはならない樹木、植えた方がよい樹木がある。

屋敷内に植えるのを忌む樹木では、サルスベリ、檜がある。サルスベリを忌む理由については定かでないが、檜は火の木に通じるところから火災にあいやすいといって嫌った。植えた方がよい樹木については、実質的な効果、価値を尊ぶ気風が強い。例えば竹や樫は、防火に役立つといわれている。伐採したての竹は、葉に水分を含むので火災の際に屋根にかけると延焼を食い止められるといい、樫も竹同様に年中葉が青々と繁り燃えにくいので建物の周囲に植えておくと防火に役立つという。また、杉や松は、「孫のために植えろ」といわれる。万一火災にあった際の建築材として利用できるからだという。柚子、栗、柿、梅など果実が実る「成り物」も好まれた。亀梨や上柏崎では、「柚子と日蓮宗の寺のお会式」が名物といわれるように、庭に柚子を植える家が多い。

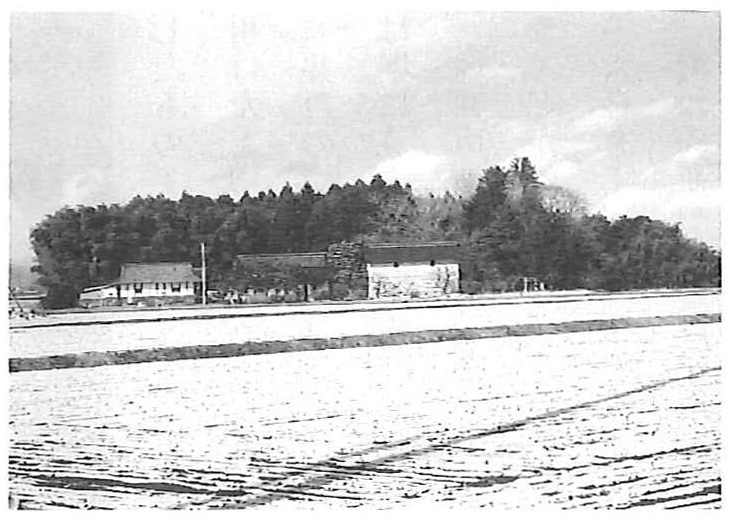

図67 風よけの屋敷林にかこまれた富農の家(大谷)