建前は一日で終るのが普通で、終了後に建前の儀式が厳かに執り行なわれる。祭壇が、広間あたりの上、梁と梁との間に渡した板の上に設置される。棟梁によって多少祭壇の作り方、儀式の内容が異なるが、例えば以下のような事例もある。祭壇の奥に幣串を三本、その前に榊一本を立て、さらにその前にお供え餅を一重ね、お神酒、削り節、ナミノハナ、野菜、果物を供え、他に親戚から贈られたグシモチやミカン、お神酒などを供える。グシモチは直径が二寸ほどの小さな餅で、グシ俵と称する小さな俵に入れて持参する習しがある。その他、鬼門とされる北東の隅と病門とされる南西の隅にそれぞれ矢を北東と南西の方向につがえた弓矢が飾られ、そのもとの所にグシモチ大の餅が一重ね供えられる。弓は真竹を用い、荒縄を弓弦とし、矢は垂木や板を用いて作ったものである。なお、病門に立てる弓矢には、針やハサミ、針刺しなど女性が用いる裁縫道具を結びつける風習があった。

こうした裁縫道具を飾ることについて「女の人の健康と子宝を願って」とする話が聞かれるが、他方、「大工の棟梁があやまって玄関の柱を短く切ってしまった。思案にくれていたところ妻が、沓石を置くといいと知恵を授けてくれた。その結果出来ばえがよく好評を博した。しかし、それが妻の教えによることが知れ渡っては大工棟梁の名折れとばかり妻を斬ってしまった。その後、妻の霊を弔うために妻の持ち物を建前の時に飾るのだ」といった話もある。

全国的には、後者の方が広く行き渡っているが、ともあれ、家の安泰は、女性の生殖力とも深くかかわることゆえ、女性を家の守護神として祭るようになったものと考えられる。これら弓矢は、建前の後、大工が四、五日休みとなるので、その間現場に立てて置き、休み開け後に取り外した。一本は、大工棟梁に贈り、もう一本は棟木に打ち付けて魔除けとしたものである。

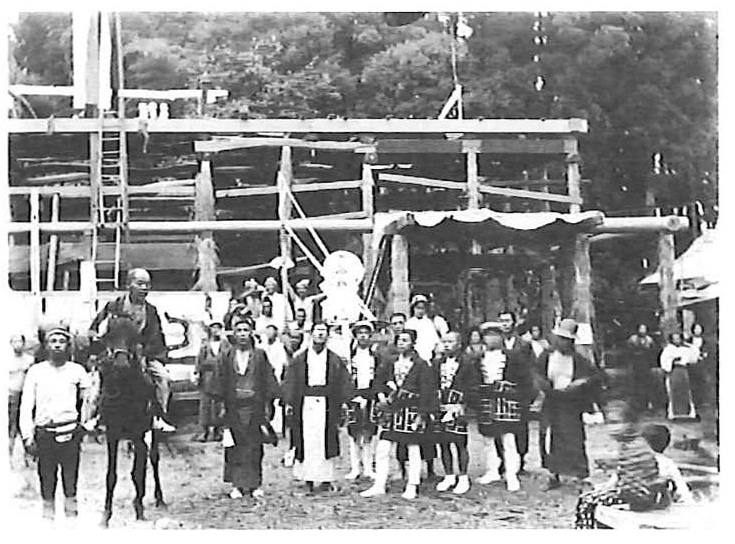

建前の式に参列する者は、モトヤマ、大工、建て主、親戚代表などで縁起を担いで奇数人数とし、最大九人を限度とした。彼らは建て主より贈られた真新しい白足袋・ゾウリを履いて式場に臨んだものである。式は棟梁が担い手となり二拝、二拍手、お祓い、玉串奉奠などの順で行われるのが普通であるが、棟梁によってはムネタタキ(棟叩き)と称して棟木をゲンノウやカケヤなどで三回ずつ三ヵ所を叩くこともある。棟叩きは、家の神を棟木に祭りこめる行為だといわれる。

式が終ると集まって来た隣近所の者めがけてグシ餅やミカンをまく風習があり、その後、建築現場で建て主より大工棟梁以下手伝いの者に対し振舞いがなされる。そして宴たけなわになった頃にトウリョウオクリ(棟梁送り)と称し、グシモチや酒、ミカンなどの土産を持たせて棟梁を送り出す。

図69 幣串をかつぎ棟梁を送り出そうとする職人たち(大谷 阿久津次大氏提供)

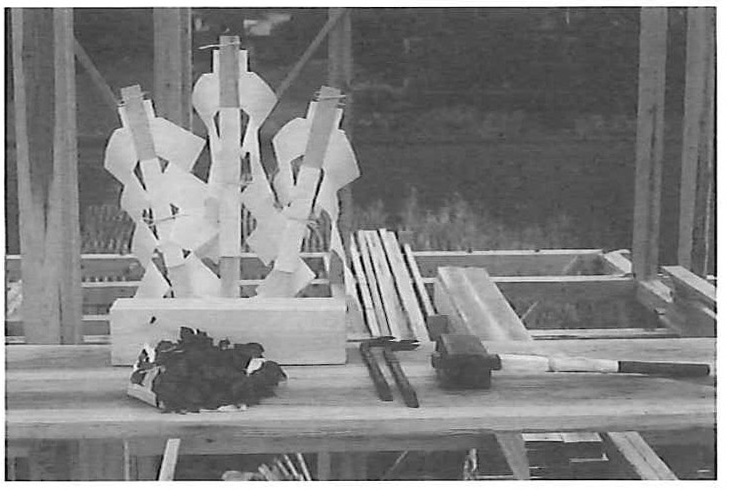

図70 祭壇に供えられた大工の道具(西高谷)

図71 グシ祭り(「ミュージアム氏家」の付属民家で)